Wort-und-Wissen-Info 2/2024

Inhalt

- Grußwort von Boris Schmidtgall

- Debatte dreier Wissenschaftler um Schöpfung und Evolution

- Erstaunlich: Mehrfache Entstehung genialer Wabenarchitektur bei Bienen und Wespen

- Dank an Michael Kotulla und suche nach einem Nachfolger

- Stellenausschreibung

- Persönliche Notiz von Harald Binder

- Studium Integrale Journal

- Neues auf unseren Internetseiten

- Einladung zur Fachtagung Kultur und Geschichte

Grußwort von Boris Schmidtgall

Liebe Freunde von Wort und Wissen,

wenn heutzutage in den Medien über Russland berichtet wird, dann fast immer mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Dabei gehen Meldungen bezüglich anderer Themen aus dem großen Land im Osten tendenziell unter. Im vergangenen Jahr ereignete sich im Bereich der Wissenschaft ein Vorfall, der es in die Schlagzeilen zweier deutscher Blätter schaffte: Der Direktor des renommierten Vavilov-Instituts für allgemeine Genetik in Moskau, Alexander Kudrjawzew, wurde aus dem Dienst suspendiert. Die Welt titelte dazu am 29.01.24: „Wissenschaftsirrsinn – der Professor, der glaubt, dass Sünden krank machen“. Darin wurde der Genetik-Experte mit dem Wandermönch und „Geistheiler“ Rasputin (Anfang des 20. Jhds.) assoziiert und als möglicherweise psychisch krank dargestellt. Der Wortlaut des anderen Artikels war ähnlich schrill. Eigene Recherchen in russischen Medien zeigten zudem, dass manches von dem, was die deutschen Autoren geschrieben hatten, frei erfunden war. Was war tatsächlich geschehen? Der Grund für die Suspendierung war weder Scharlatanerie noch „Irrsinn“, sondern ein Vortrag des Genetikers auf einer christlichen Konferenz zu Themen um „Glaube und Wissenschaft“ in Minsk am März 2023. Dort hatte Kudrjawzew über die Spannung zwischen der Herausforderung einer wachsenden Weltbevölkerung und dem Gebot Gottes im Buch der Genesis, sich zu vermehren und die Erde zu füllen, referiert. Dabei hatte er auch angesprochen, dass die Menschen vor der Sintflut 900 Jahre alt wurden und dass Sünde die Ursache des allgemeinen Verfalls der Lebewesen ist – was sich u. a. auch in erblichen Krankheiten manifestiert.

Die heutige Wissenschaft kennt keine Glaubensfreiheit.

Kurz darauf distanzierte sich die Vertretung des Vavilov-Insituts in Moskau von Kudrjawzews Äußerungen. Sie begründeten dies unter anderem damit, dass das „Vermischen religiöser Dogmen mit wissenschaftlichen Kenntnissen“ nicht als Meinungsäußerung von Mitarbeitern des Instituts gebilligt wird – und mit angeblich falschen Aussagen des Autors über die Evolution des Menschen. Das Verbreiten solcher Sichtweisen durch Verantwortungsträger wie Kudrjawzew würde dem Ruf des Instituts und der Genetik als wissenschaftlicher Disziplin schaden. Im Juni 2023 enthob das russische Ministerium für Bildung und Wissenschaft in Absprache mit der Russischen Akademie der Wissenschaften Kudrjawzew seiner Pflichten. Kudrjawzew selbst äußerte sich auch zu seiner Entlassung und zu den Medienkommentaren. Er sprach davon, dass seine Äußerungen aus dem Kontext gerissen und verdreht worden seien. Außerdem zeigte er auf, dass es für den allgemeinen Verfall auf genetischer Ebene, die Degeneration, gute Belege gäbe, wie es auch andere Wissenschaftler bestätigen – darunter der US-amerikanische Genetiker John Sanford mit seinem Buch „Genetic Entropy“. Er konstatierte, dass ihm wohl niemand einen Vorwurf gemacht hätte, wenn er bei den „nackten wissenschaftlichen Fakten“ geblieben wäre. Problematisch war die weltanschauliche Interpretation mit der Bibel als Grundlage.

Während also Bekenntnisse zum Glauben an „Wunder der Evolution“ in wissenschaftlichen Artikeln eine Selbstverständlichkeit darstellen und das Staunen über die „Kreativität“ der Evolution zum guten Ton gehört, ist bei Verweisen auf den Gott der Bibel mit „Exkommunikation“ zu rechnen. Für viele Zeitgenossen sind dabei Menschen unangenehm, die die Sünde als Hauptproblem der Menschheit thematisieren – besonders dann, wenn sie das auch noch mit soliden wissenschaftlichen Begründungen verbinden. Immerhin kann Kudrjawzew dankbar sein, dass er nicht wie der Namensgeber des Instituts, Nikolai Vavilov, eine Inhaftierung mit Todesfolge wegen „antidarwinistischer Wissenschaft“ fürchten muss.

Herzlich, Ihr Boris Schmidtgall

Debatte dreier Wissenschaftler um Schöpfung und Evolution

In dem neuen Buch „Schöpfung und Evolution – Drei Wissenschaftler. Drei Positionen. Eine Debatte.“ diskutieren Barbara Drossel, Reinhard Junker und Siegfried Scherer über Ursprungsfragen anhand von wissenschaftlichen Befunden und der Auslegung der Heiligen Schrift. Eine Buchbesprechung von Boris Schmidtgall.

Für unsere Identität sind Ursprungsfragen von grundlegender Natur. Daher wurden Debatten um den Themenkomplex Schöpfung und/oder Evolution seit der Zeit von Charles Darwin stets kämpferisch geführt. Zu den bekanntesten Beispielen gehören die Huxley-Wilberforce-Debatte im Jahr 1860, die Huxley Memorial Lecture im Jahr 1986 oder die Diskussionen zwischen Richard Dawkins und John Lennox. Während es bis Ende des 20. Jahrhunderts im akademischen Bereich noch eine gewisse Offenheit für solche Diskussionen gab, ist zuletzt zunehmend zu beobachten, dass sie gemieden oder verhindert werden – vor allem von Seiten naturalistisch gesonnener Denker. Es heißt dabei oft, die Evolution im Sinne des naturgeschichtlichen Verlaufs von ersten Mikroorganismen bis zu höheren Lebewesen sei eine Tatsache und es gäbe nichts zu diskutieren.

Für unsere Identität sind Ursprungsfragen von grundlegender Natur. Daher wurden Debatten um den Themenkomplex Schöpfung und/oder Evolution seit der Zeit von Charles Darwin stets kämpferisch geführt. Zu den bekanntesten Beispielen gehören die Huxley-Wilberforce-Debatte im Jahr 1860, die Huxley Memorial Lecture im Jahr 1986 oder die Diskussionen zwischen Richard Dawkins und John Lennox. Während es bis Ende des 20. Jahrhunderts im akademischen Bereich noch eine gewisse Offenheit für solche Diskussionen gab, ist zuletzt zunehmend zu beobachten, dass sie gemieden oder verhindert werden – vor allem von Seiten naturalistisch gesonnener Denker. Es heißt dabei oft, die Evolution im Sinne des naturgeschichtlichen Verlaufs von ersten Mikroorganismen bis zu höheren Lebewesen sei eine Tatsache und es gäbe nichts zu diskutieren.

Dass es sich anders verhält, zeigt eine kürzlich in Schriftform geführte und als Buch veröffentlichte Diskussion dreier Wissenschaftler, die sich über viele Jahre gründlich mit Schöpfung und Evolution befasst haben. Alle drei Diskutanten bekennen sich zum christlichen Glauben, vertreten jedoch in wesentlichen Fragen teilweise recht unterschiedliche weltanschauliche Auffassungen. Das Buch ist in Form eines abwechselnd geführten Trialogs zusammengestellt. Im ersten Teil stellt jeder Diskutant seine Position in einem längeren Aufsatz dar, im zweiten Teil kommentieren die Teilnehmer die Beiträge der anderen Diskutanten und im letzten Teil folgt jeweils eine Erwiderung auf den zweiten Teil.

Ins Leben gerufen wurde die Diskussion von Alexander Fink, dem Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Er verfasste auch eine Einleitung zur Debatte, in der er besonders die Gemeinsamkeiten der Glaubensüberzeugungen der drei Diskutanten betont. Auch wenn der darin geäußerte Wunsch nach Einigkeit nachvollziehbar ist, offenbart die Debatte grundlegende Differenzen in der Bibelauslegung und der Einschätzung der Erklärungskraft von Evolutionstheorien, die durch das Betonen von Gemeinsamkeiten an anderen Stellen nicht zu überbrücken sind. Im Folgenden werden die Diskussionsbeiträge der Teilnehmer kurz dargestellt und kommentiert.

Barbara Drossel ist Professorin für theoretische Physik an der Universität Darmstadt. Bis zur Zeit ihres Forschungsaufenthalts nach der Promotion war sie gegenüber der Evolutionslehre skeptisch, änderte dann jedoch ihre Sichtweise und befürwortet seitdem die Position, dass Gott das Leben und die Artenvielfalt durch Evolution hervorgebracht haben soll. Aus ihren Diskussionsbeiträgen geht hervor, dass sie insgesamt das mehrheitlich vertretene evolutionstheoretische Weltbild mit kosmischer, geologischer und biologischer Evolution ohne Abstriche befürwortet. Am Anfang soll der Schöpfer die Naturgesetze so gefügt haben, dass es zur evolutiven Entstehung von Menschen gekommen sein musste (S. 45). Das von ihr angenommene Wirken Gottes in evolutiven Prozessen wird nirgends nachvollziehbar erklärt. Sie betont in ihren Ausführungen, dass es zwischen Schöpfung und Evolution keinen Gegensatz gäbe und dass es ihr Anliegen sei, einen „versöhnlichen Weg“ zu suchen. Um diese Sichtweise zu stützen, gebraucht sie den Vergleich zwischen der Evolution der Lebewesen und der Entwicklung eines Babys im Mutterleib, die nach ihrer Auffassung jeweils Prozesse seien, in denen der Schöpfer handelt. Abgesehen davon, dass der hypothetische Vorgang der Evolution vom Bakterium zum Blauwal weder beobachtet noch abgesichert ist – in deutlichem Kontrast zur Individualentwicklung eines Menschen – erklärt Drossel nirgends konkret, wie der Schöpfer diese Prozesse bewirkt.

Auf naturwissenschaftlicher Ebene setzt sie ihren argumentativen Schwerpunkt auf den Fossilbericht und genetische Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Affe. Dabei fällt auf, dass ihre Argumente zum Teil überholt sind. Dass der genetische Unterschied zwischen Mensch und Schimpanse weit mehr als 2 % beträgt, ist schon lange in der wissenschaftlichen Literatur angekommen. Inzwischen gibt es solide Befunde, die für einen genetischen Unterschied von 8-16 % sprechen. Es ist schwer nachzuvollziehen, dass Barbara Drossel das immer noch bezweifelt. Auch die Behauptung, dass bei Bakterien entstehende Antibiotika-Resistenzen ein Beispiel für biologische Innovation seien, ist längst widerlegt. Schwerwiegende Probleme für die Evolutionslehre wie das Fehlen eines Mechanismus für evolutive Innovationen, die Kambrische Explosion oder das Konvergenz-Problem thematisiert sie nicht oder führt nur sehr vage Erklärungen an. So nennt sie „tiefere Gesetze“ als mögliche Ursache biologischer Innovation – ohne zu erklären, was diese Gesetze sind. Ein Eingeständnis der Unwissenheit wäre hier sicherlich passender gewesen.

Im Bereich der Theologie spricht Drossel sich für ein bildhaftes Verständnis des biblischen Schöpfungsberichts aus. Dabei erklärt sie nicht, weshalb die bildhafte Interpretation an dieser Stelle zwingend anzuwenden sei. Sie setzt lediglich die lange Erdgeschichte bzw. Evolution als gegeben voraus, und schlussfolgert dann, dass vor diesem Hintergrund die ersten Kapitel der Bibel nicht wörtlich zu verstehen sind. Damit wird Bibelinterpretation abhängig von der (vorläufigen) wissenschaftlichen Erkenntnis. Der Versuch, diese Vorgehensweise mit dem Verweis auf den Umschwung vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild bzw. dem Abschied von Vorstellungen einer flachen Erde zu begründen, ist fragwürdig. Die betreffen- den Bibelstellen stammen sämtlich aus poetischen Bibelbüchern – während Genesis ein historisches Buch ist – und sind für den heilsgeschichtlichen Zusammenhang nicht von entscheidender Bedeutung. Mit dem Zusammenhang zwischen dem Schöpfungsbericht und neutestamentlichen Lehren verhält es sich deutlich anders.

Reinhard Junker studierte Biologie, Mathematik und Theologie und war 36 Jahre lang (bis Ende 2021) Geschäftsführer bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Er kam während seines Studiums zu der Überzeugung, dass die biblische Schöpfungslehre die bessere Erklärung für die Herkunft des Lebens ist als die Evolutionslehre. Er befürwortet die Auffassung der Junge-Erde-Schöpfung und stützt sich dabei in erster Linie auf eine textgetreue Auslegung des biblischen Schöpfungsberichts. Er sieht seinen Kernauftrag darin, die biblische Botschaft unverfälscht zu verkündigen und nimmt es in Kauf, damit wenig Zustimmung zu ernten (S. 288). Hinsichtlich der Herangehensweise an die Wissenschaft befürwortet er das Verwenden der naturwissenschaftlichen Methode, hält es aber für sinnvoll, bei der Rekonstruktion historischer Abläufe auch ein Eingreifen Gottes nicht auszuschließen. Insofern schließt er sich nicht der nicht-interventionistischen Konvention an (Gott wird nicht berücksichtigt), die von seinen Diskussionspartnern auch für die historische Forschung als erste Wahl oder gar als verbindlich angesehen wird.

In seiner naturwissenschaftlichen Argumentation fokussiert Reinhard Junker sich auf Schöpfungsindizien in der Natur. Zunächst zeigt er auf, wie intelligente Verursachung von Resultaten natürlicher Entwicklungen zu unterscheiden ist. Dann führt er aus, warum in der Natur systematisch auftretende Phänomene wie nichtreduzierbare Komplexität, spielerische Komplexität, programmierte Anpassung und Modularität nur durch intelligente Verursachung schlüssig erklärbar sind, während die Evolutions- lehre daran scheitert. Er führt eine Reihe weiterer schwerwiegender Probleme hinsichtlich der Makroevolution an wie z. B. die Schwierigkeit von Stammbaumrekonstruktionen, das systematische Auftreten von „Explosionen“ im Fossilbericht und neuere Daten aus der Genetik, die die gemeinsame Abstammung von Mensch und Schimpanse in Frage stellen. Die entscheidende Schwachstelle der eigenen Überzeugung benennt er auch klar: Der aktuelle Wissensstand hinsichtlich der geologischen Prozesse macht es bisher nicht möglich, ein schlüssiges Sintflutmodell im Rahmen einer jungen Schöpfung aufzustellen.

Auf theologischer Ebene vertritt Reinhard Junker eine andere Position als seine Diskussionspartner. Er sieht nicht die Notwendigkeit, den biblischen Schöpfungsbericht aufgrund von wissenschaftlichen Hypothesen grundlegend anders zu interpretieren, als es in der überwiegenden Zeit der kirchlichen Tradition üblich war. Insbesondere den Versuch der Harmonisierung des Schöpfungsberichts mit der Evolutionslehre lehnt er ab. Ausgehend von der Bibel kann er dafür schlüssige Begründungen anführen: 1. Der unauflösliche Zusammenhang zwischen Genesis 1–3 und zentralen Aussagen über Jesus Christus im Römerbrief nebst anderen Stellen im Neuen Testament, die eindeutig aufzeigen, dass der Schöpfungsbericht von Jesus Christus und den Aposteln als historisches Dokument gelesen wurde; 2. Die Rolle des leiblichen Todes und der biblisch leicht nachvollziehbare Zusammenhang mit der Sünde. Im Unterschied zu seinen Diskussionspartnern verweist er an keiner Stelle auf spekulative Modelle oder Hilfshypothesen, sondern baut seine theologische Argumentation allein auf Bibelzitaten auf.

Siegfried Scherer ist emeritierter Professor an der TU München und leitete dort bis 2021 den Lehrstuhl für Mikrobiologie. Zur Zeit seines Studiums nahm er ebenfalls die Überzeugung der Junge-Erde-Schöpfung an, verwarf sie jedoch im Zuge seiner beruflichen Laufbahn zugunsten einer weiter gefassten Vorstellung von Schöpfung. Ähnlich wie Barbara Drossel ist Siegfried Scherer darum bemüht, evolutionstheoretische Vorstellungen mit biblischen Inhalten zu versöhnen, wobei er in einigen Aspekten deutlich andere Auffassungen vertritt. Was die weltanschaulichen Voraussetzungen angeht, vermeidet Scherer eine klare Einordnung seiner Sichtweise. Am ehesten lässt sich seine Position als „gelenkte Evolution mit schöpferischen Impulsen“ beschreiben (S. 232). Für das Betreiben von Wissenschaft legt er sich auf die „nicht-interventionistische“ Konvention fest – d. h. Gottes Eingreifen wird als mögliche Erklärung nicht berücksichtigt. Auch bezüglich der historischen Forschung hält Scherer dieses Prinzip methodisch für unverzichtbar, räumt aber ein, dass man dabei an unerbittliche Grenzen kommen kann.

Die naturwissenschaftliche Argumentation von Siegfried Scherer weist in einigen entscheidenden Aspekten Gemeinsamkeiten mit derjenigen von Reinhard Junker auf. Er sieht ebenfalls sehr große Probleme, Makroevolution schlüssig zu begründen, und spricht sich dafür aus, dass es Indizien für intelligente Verursachung in der Natur gibt. Hinsichtlich der Entstehung evolutionärer Innovationen ist seine Position ebenfalls näher zu derjenigen von Reinhard Junker – er sieht keine Hinweise auf Mechanismen, die z. B. die Entstehung eines Bakterienmotors erklären würden. Dabei lässt er es offen, wie die für Innovationen notwenige Information in die Organismen gelangt sein könnte.

Er schließt aber die Möglichkeit eines am biblischen Schöpfungsbericht orientierten Junge-Erde-Modells kategorisch aus und begründet dies mit geologischen Befunden und mit der aus seiner Sicht mit dem Fossilbericht unvereinbaren Entstehung der Grundtypen des Lebens im Verlauf einer Schöpfungswoche.

Hinsichtlich der Bibelauslegung ist Scherer für viele verschiedene Auslegungen offen – nur nicht für den an einer schwerpunkmäßig textgetreuen Interpretation des Schöpfungsberichts angelehnten Kurzzeitrahmen von wenigen Tausend Jahren. Aus seiner Sicht ist es wichtig, dass die Bibelinterpretation „möglichst in Übereinstimmung mit dem (sicherlich nicht endgültigen …) naturwissenschaftlichen Wissen unserer Zeit“ steht (S. 245). Aus diesem Grund geht er davon aus, dass der Schöpfungsbericht bildhaft zu verstehen sei. Er stellt verschiedene spekulative Modelle der Auslegung des Schöpfungsberichts vor und nimmt an, dass Adam und Eva zu Beginn der Menschheitsgeschichte nicht die einzigen Menschen waren und dass die Folge der Sünde Adams der „geistliche Tod“ war und nicht der leibliche.

Als Antwort auf die Frage, wie das Böse in die Welt kommt, schlägt er den Sündenfall Satans vor, der sich ganz zu Beginn der Schöpfung ereignet haben soll und verweist auf Gen 1,2. Daraus schlussfolgert er, die Schöpfung könne als „schwer entwirrbares ‚Ineinander‘ von guter göttlicher Schöpfung und teuflischer Perversion“ verstanden werden (S. 255). Seine Ausführungen haben, wie er selbst an einigen Stellen schreibt, eher den Charakter von Vermutungen. Am Ende seines letzten Diskussionsbeitrags fragt er, ob es nicht besser sei, wenn Menschen mit einer theistischen Evolutionsanschauung mit Jesus Christus durch das Leben gehen, als dass sie den christlichen Glauben wegen des Kurzzeitkreationismus verlassen. Diese Frage klingt so, als könnte der Mensch darüber entscheiden, wie er mit Gott wandeln könne. Entscheidend ist jedoch, was Gott davon hält.

Abschließend sei noch erwähnt, dass sowohl Siegfried Scherer als auch Barbara Drossel das junge-Erde Modell aufgrund von „intellektueller Unzumutbarkeit“ als Gefahr für die Evangelisation sehen. Reinhard Junker spricht sich dagegen für die Bindung an das Wort Gottes aus und für das ehrliche Kommunizieren von Problemen auf der Ebene der Wissenschaft. Es ist sehr empfehlenswert, im Detail nachzulesen, warum die Teilnehmer jeweils zu ihren Urteilen kommen.

Jeder Leser ist eingeladen, die Argumentationen nachzuvollziehen und sein Urteil zu bilden. Insgesamt ist es sehr erfreulich, dass diese wichtige Diskussion auf weitgehend sachliche und freundliche Art geführt worden ist. Es wäre wünschenswert, dass es diese Art der Debattenkultur auch wieder in anderen Bereichen unserer Gesellschaft gäbe.

Erstaunlich: Mehrfache Entstehung genialer Wabenarchitektur bei Bienen und Wespen

Die Bienen und Wespen bilden jeweils eigene Überfamilien. Beide gehören aber zur Teilordnung Stechimmen innerhalb der Hautflügler. Nach evolutionären Vorstellungen sollen Bienen und Wespen sich vor 179 Millionen (radiometrischen) Jahren auseinanderentwickelt haben.

Evolutionsbiologen gehen bei bestimmten ähnlichen Merkmalen davon aus, dass sich diese trotz der Ähnlichkeit unabhängig bei verschiedenen Arten entwickelt haben (= Konvergenz). Das betrifft solche Ähnlichkeiten, bei denen man nicht davon ausgehen kann, dass sie schon beim mutmaßlichen gemeinsamen Vorfahren vorhanden waren.

Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass – wenn die Darwin’sche Evolution wahr ist – Konvergenzen selten auftreten sollten. Schließlich gibt es im Rahmen dieses Konzeptes keinen intelligenten Designer, der immer wieder gleichartige geniale Lösungen im Tierreich wiederverwendet haben könnte. Stattdessen müssten ziellose Evolutionsprozesse basierend auf Selektion und Mutation zufällig immer wieder zu den gleichen „Lösungen“ geführt haben. Besonders beeindruckend sind Konvergenzen in Bezug auf den Wabenbau von Bienen und Wespen. Zuerst einmal fällt auf, dass sowohl Bienen als auch Wespen Waben normalerweise sechseckig bauen. Die einen bauen in der Regel Doppelwaben, die anderen nur eine Wabenschicht. Während Bienen Wachs verwenden und Wespen Papier, ist es jedoch für beide wichtig, Baustoffe möglichst sparsam zu verwenden, da deren Bereitstellung aufwendig ist. Und genau das geschieht tatsächlich: „Sechsecke minimieren den Materialverbrauch und maximieren gleichzeitig den Lagerraum und die strukturelle Stabilität“ (SMITH et al. 2023, 1).1

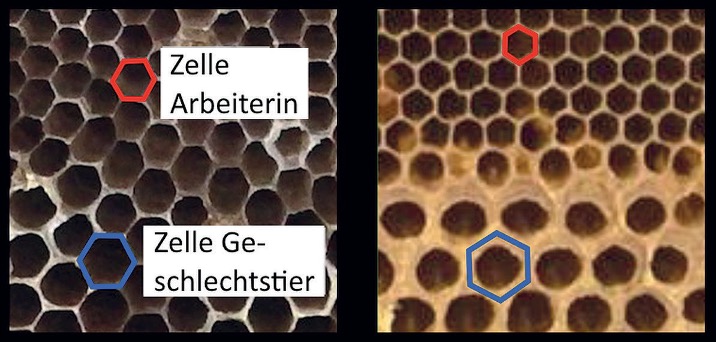

Allerdings gibt es sowohl bei Bienen als auch bei Wespen Arten, bei denen die Arbeiterinnen nicht dieselbe Größe wie die Fortpflanzungstiere haben: Beide Gruppen bilden vielfältige eusoziale Lebensgemeinschaften aus, bei denen die Arbeiterinnen nicht fruchtbar sind, jedoch die Drohnen und die Königinnen. Auch diese Eusozialität soll nach evolutionären Vorstellungen konvergent erworben worden sein. Nun entsteht bei vielen Arten, bei denen Geschlechtstiere größer als Arbeiterinnen sind (Geschlechtsdimorphismus) dasselbe architektonische Problem: Wie kann man größere Waben für die Aufzucht der größeren Geschlechtstiere mit dem typisch sechseckigen Muster für die gewöhnlichen Arbeiterinnen verbinden?

Sowohl bei Bienen als auch bei Wespen mit unterschiedlichen Größen der Geschlechtstiere findet sich dafür eine geniale Lösung: Es gibt einerseits Bereiche mit kleinen, sechseckigen Waben für Arbeiterinnen, andererseits Bereiche mit großen, sechseckigen Waben für die Geschlechtstiere (was auch eine besondere Pflege wie z. B. Einstellen der optimalen Temperatur ermöglicht) und schließlich noch einen Übergangsbereich mit nichtsechseckigen Waben dazwischen. Je größer der Geschlechterunterschied ist, desto mehr nicht sechseckige Übergangswaben werden benötigt.

Dabei fällt auf, dass alle die betroffenen Wespen- und auch Bienenarten dieselbe Bautechnik verwenden: In den meisten Fällen wird eine fünfeckige Zelle und dann im Anschluss eine siebeneckige Zelle gebaut, so dass sich insgesamt wieder zwölf Ecken ergeben. Die Autoren schließen aus den Verwandtschaftsverhältnissen, dass sich der Geschlechter-Größenunterschied der entsprechenden Wabenstruktur bei den Wespen evolutiv entwickelt habe. Zusätzlich sei er gleich zwei Mal unabhängig davon innerhalb der Bienen entstanden: Einmal bei Europäischer Honigbiene und dann bei der Gruppe (Clade) von Zwerghonigbiene und Zwergbuschbiene.

Abb. 1: Größenunterschied der Waben bei einer Wespen- (Vespula shidai) und bei einer Bienenart (Zwerghonigbiene). (übersetzt und ergänzt nach: © 2023 Smith et al., Fig. 1, CC BY 4.0 Deed, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Das bedeutet, dass sogar dreimal unabhängig „dieselben Lösungen für dieselben architektonischen Probleme“ gefunden worden sind (S. 1). Im Portal für Wissenschaftsnachrichten scinexx.de ist ein wichtiges Problem auf den Punkt gebracht worden, das sich durch diesen Befund für evolutionäre Modelle ergibt: „Ein Rätsel bleibt, woher die Bienen und Wespen während der Konstruktion wissen, wann sie welche Wabenform bauen müssen, damit ein lückenloser Übergang gelingt“.2

Vor allem aber bleibt offen, woher diese genialen Wabenbau-Fähigkeiten der Bienen und Wespen überhaupt erstmals gekommen sind, da es für den evolutionären Ursprung eines Verhaltens ja nicht reicht, zu zeigen, dass es in fertiger Ausbildung optimal ist. Zufällige Selektions- und Mutationsprozesse sind in Bezug auf ein optimales Ergebnis blind – jeder einzelne zufällige Zwischenschritt muss für sich genommen bereits einen Selektionsvorteil bieten. Die Annahme eines genialen Schöpfers ist hin- gegen viel naheliegender als die Annahme, dass sich diese Fähigkeiten zufällig mehrfach unabhängig durch einen blinden Mutations-Selektions-Prozess herausgebildet haben.

Benjamin Scholl

Literatur

- SMITH ML et al. (2023) Honey bees and social wasps reach convergent architectural solutions to nest-building problems. PLoS Biol 21(7): e3002211.

- Bienen und Wespen: Das Rätsel der Waben-Symmetrie

Eine etwas detailliertere Version dieses Artikels ist unter folgendem Link verfügbar: https://www.genesisnet.info/index.php?News=339

Dank an Michael Kotulla und suche nach einem Nachfolger

Nachdem Michael Kotulla im Jahr 1985 sein Diplom als Geologe mit „sehr gut“ an der Goethe-Universität Frankfurt abgeschlossen hatte, war er einer der ersten ehrenamtlichen Mitarbeiter unserer W+W-Geofachtagungen, die seit 1989 bis heute jedes Jahr mit Exkursionen stattfinden. Aufgrund der wenigen Stellen, die damals für Geologen zur Verfügung standen, hat Michael seine studentische Nebentätigkeit in einer Bank weiter ausgebaut und ein weiteres Studium mit dem Master of Business Administration (MBA) abgeschlossen. Von da an hat er sich in der Kreditwirtschaft bis zur Position eines Geschäftsführers einer Bank entwickelt.

Nach der Verabschiedung von Manfred Stephan in den Ruhestand im Jahr 2011 wurde die Stelle eines geologischen Mitarbeiters bei W+W neu ausgeschrieben. Bei dieser Gelegenheit schlug das Geologenherz von Michael selbst nach ca. 20 Jahren wieder heftiger und er bewarb sich auf die Stelle. Michael und ich waren bereits 1992 gemeinsam auf einer Exkursion am Mount St. Helens und 1996 mit einer größeren Gruppe unserer Geofachtagung im Grand Canyon unter Leitung des Institute for Creation Research unterwegs.

Abb. 1: Henrik Ullrich verabschiedet Michael Kotulla bei der Leitungskreissitzung im Februar 2024 in den Ruhestand.

Mir ist bereits damals schon Michaels besondere Begabung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Publizieren aufgefallen, weshalb ich mich sehr darüber gefreut habe, dass er die Stelle bei Wort und Wissen zum 1. November 2012 angenommen hat, auch wenn sein bis dahin erhaltenes Salär höher war. Michael hat bei uns die enorme Herausforderung angenommen, sich mit den Kernproblemen der Geologie, insbesondere der Zeitfrage, zu befassen.

Dazu hat er seit 2013 einerseits in fast jedem Studium Integrale Journal einen Beitrag – meistens einen Hauptbeitrag – verfasst, und zum anderen die Online Geologie-Loseblattsammlung auf der Homepage von W+W aufgebaut, um die Gültigkeit und Grenzen der geologischen Zeitbestimmung zu bearbeiten und für jeden zugänglich zu machen. Dazu gehörte natürlich auch, dass er sich mit den wissenschafts- theoretischen und geschichtlichen Fragen zur Entwicklung der Geowissenschaften vom 18. bis zum 21. Jahrhundert befasste. Daher will ich aus den zahllosen Artikeln und Beiträgen an dieser Stelle nur zwei seiner letzten beiden Hauptbeiträge aus dem SiJ 28. Jg./Heft 1 und 2 von 2021 herausgreifen: „Sintflut“ und „Erdgeschichte: Die Erfindung der Zeit.“ Seine letzte größere Publikation, die er vor Beginn seines Ruhestands bis zum 31.3.2024 abgeschlossen hat, ist sein umfangreicher Diskussionsbeitrag (2/24) über „Radiokarbonanalysen an Bern- steinen, Diamanten, Kohlen, fossilen Hölzern und Dinosaurierknochen“.

Aus Sicht des Leitungskreises von W+W und auch der Teilnehmer der Geofachtagung hat Michael in den über 11 Jahren seiner Arbeit bei uns die Erwartungen deutlich übertroffen. Wir danken ihm ganz herzlich für seinen Einsatz und auch seiner Frau Heike, die ihn hier tatkräftig unterstützt hat. Auch in Zeiten großer persönlicher Belastungen haben Heike und Michael Wort und Wissen in aller Treue und vorbildlicher Weise gedient.

Nun suchen wir einen Nachfolger für Michael und beten und hoffen einen geeigneten Kandidaten zu finden, der diese wichtige Arbeit weiter fortführen kann. So sind wir sehr dankbar, wenn Sie in Ihrem Umfeld geeignete Bewerber auf unsere Stellenausschreibung aufmerksam machen!

Martin Ernst

Stellenausschreibung

Die Studiengemeinschaft Wort und Wissen e. V. ist ein Zusammenschluss von Christen aus vorwiegend wissenschaftlich technischen Berufen. Das Vertrauen auf Jesus Christus als Sohn Gottes und die Bibel als Wort Gottes an den Menschen steht für ihre Mitarbeiter im Mittelpunkt. Das Verständnis des Menschen als Geschöpf Gottes und des ganzen Kosmos als Schöpfung betrifft nach ihrer Überzeugung auch alle Wissenschaften, die sich mit dem Menschen, der ganzen Schöpfung und ihrer Geschichte befassen.

In den Geowissenschaften befasst sich die Studiengemeinschaft im Rahmen einer biblischen Schöpfungslehre mit Projekten zu geologischen Zeiträumen, katastrophischen Prozessen und relevanten paläontologischen Fragen. Es soll eruiert werden, inwieweit geologische Befunde statt im Rahmen von Jahrmillionen in viel kürzeren Zeiträumen verstanden werden können.

Im Bereich Geowissenschaften ist die Stelle einer/eines

Mitarbeiters/in im Bereich Geowissenschaften

zu besetzen. Die Stelle kann grundsätzlich auch in Teilzeit besetzt werden. Eine berufliche Weiterentwicklung der Bewerber wird unterstützt.

Gesucht wird ein/e motivierte/r Mitarbeiter/in mit abgeschlossenem Hochschulstudium (Diplom/Master) in einem der relevanten Fächer der Geowissenschaften, insbesondere Geologie, Mineralogie, Paläontologie, Geophysik, Geochemie oder physische Geographie.

Wir erwarten von Ihnen, geowissenschaftliche Forschungsprojekte im Rahmen der Studiengemeinschaft eigenverantwortlich zu konzipieren und durchzuführen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Geowissenschaften und eine Kooperation mit den Fachgruppen Biologie und Physik ist erforderlich. Die Fähigkeit zur eigenständigen und zielorientierten wissenschaftlichen Arbeit mit Publikationstätigkeit ist unerlässlich. Die Studiengemeinschaft bietet ein angenehmes Arbeitsklima in einer motivierenden und kollegialen Arbeitsumgebung, fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie ggf. Möglichkeiten zu Auslandsaufenthalten. Dienstbeginn und Vergütung nach Vereinbarung.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Vorsitzende der Studiengemeinschaft Prof. Dr. Henrik Ullrich (henrik.ullrich@wort-und-wissen.de, Tel. (0 35 25 / 7 34 90 1) gerne zur Verfügung. Weitere Informationen über die SG Wort und Wissen erhalten Sie auf unserer Internetseite.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte an die Geschäftsstelle der

Studiengemeinschaft Wort und Wissen e.V. Peter-Stein-Straße 4

72250 Freudenstadt

Tel. (0 74 41) 5 20 27 05

https://www.wort-und-wissen.org

Persönliche Notiz von Harald Binder

Liebe Glaubensgeschwister und W+W-Freunde,

Anfang des Jahres wurden bei mir ein Tumor in der Lunge und mehrere Metastasen in anderen Organen diagnostiziert. Bis Februar wurde ich in einigen massiven medizinischen Krisen bewahrt. Einige von euch haben davon erfahren und haben viel für uns gebetet. Nach einer Untersuchung Ende Mai hat uns der Onkologe mitgeteilt, dass das Gewebe des Lungentumors und die Metastasen sehr gut auf die Tablettentherapie reagiert haben und sich deutlich verkleinert haben oder gar nicht mehr nachweisbar sind (Gehirnmetastasen). Am selben Tag fanden wir im Briefkasten einen auffallenden Briefumschlag in der Post. Wir waren sehr erstaunt, erfreut und tief berührt von den Grüßen, die uns darin von der W+W Jahrestagung in Rehe übermittelt wurden! Vielen Dank für alle Ermutigungen und Gebete!

Anfang des Jahres wurden bei mir ein Tumor in der Lunge und mehrere Metastasen in anderen Organen diagnostiziert. Bis Februar wurde ich in einigen massiven medizinischen Krisen bewahrt. Einige von euch haben davon erfahren und haben viel für uns gebetet. Nach einer Untersuchung Ende Mai hat uns der Onkologe mitgeteilt, dass das Gewebe des Lungentumors und die Metastasen sehr gut auf die Tablettentherapie reagiert haben und sich deutlich verkleinert haben oder gar nicht mehr nachweisbar sind (Gehirnmetastasen). Am selben Tag fanden wir im Briefkasten einen auffallenden Briefumschlag in der Post. Wir waren sehr erstaunt, erfreut und tief berührt von den Grüßen, die uns darin von der W+W Jahrestagung in Rehe übermittelt wurden! Vielen Dank für alle Ermutigungen und Gebete!

Gott hat nicht nur das Wunder getan, dass der Tumor eine spezifische Mutation trägt, die eine Behandlung mit Tabletten ermöglicht und eine der üblichen Chemotherapien damit unnötig macht. ER hat uns auch die zurückliegenden Monate durchgetragen und geschenkt, dass die Tabletten sehr gut wirken!

Darüber dürfen wir unsern Schöpfer und Heiland loben und IHM danken!

Harald & Elisabeth Binder

Wir bitten um weitere Fürbitte für unseren Mitarbeiter Harald Binder!

Die Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen

Studium Integrale Journal

Das evolutionskritische Magazin

Themen Heft 1 / 2024

Themen Heft 1 / 2024

- P. Trüb: Kaum Zeit für die Entstehung ferner Galaxien. James-Webb-Teleskop liefert unerwartete Beobachtungen

- B. Scholl und R. Junker: Der „bizarre Frankenstein- Dinosaurier“ Chilesaurus. Wie ein Fossil den Dinosaurier-Stammbaum durcheinanderwirbelt

- P. van der Veen: Wurde der Gott Israels auf der Sinai-Halbinsel verehrt? Auf den Spuren der Israeliten und der verwandten Völker

- B. Schmidtgall: Reparaturmechanismen in der Zelle. 1. Nukleinsäuren – ein fragiler Informationsspeicher

- B. Scholl: Delfine – ein sportlicher Grundtyp?

- B. Scholl: Gibt es eine Hummel-Kultur? Hummeln bestehen Lerntest für Schimpansen

- R. Junker: Pflanzenbaupläne bilden deutlich abgegrenzte Gruppen

- H. Ullrich: Modernes Mittelohr bei alten Säugetieren

- M. Brandt: Frühe Menschheit fast ausgestorben?

- P. Borger: Neue micro-RNA-Gene bei Menschen widerlegen lang gehegte evolutionäre Überzeugung

Streiflichter: Waldsänger: ein bunter und artenreicher Vogel-Grundtyp? • Umfassende Konvergenzen bei Delfinen • Von der Schuppe zur Feder – nur ein kleiner Schritt? • „WAIR“ – Steilwandklettern scheidet als Vorstufe für den Vogelflug aus • Erneute Bestätigung: „Homo“ habilis war kein Mensch • Nesseltiere – weiterer Zuwachs bei der „kambrischen Explosion“ • „Moderne“ Manteltiere im Kambrium • Anpassungen im Fischgenom als Reaktion auf eine wärmere Umwelt • Die Orchideenmantis – ein Insekt der Superlative • Energieeffiziente und blitzschnelle Abfallbeseitigung bei Zwergzikaden

Jahresabo (2 Ausgaben; je 56–64 S.): € 16,– (außerhalb D: 19,–) / SFr 23,– (Studenten/Schüler: € 11,– ; außerh. D: 13,– / SFr 15,–); Einzelheft: € 9,– ; älteres Kennenlernexemplar € 4,– / SFr 6,– (jeweils inkl. Versandkosten; Bestellung mit beiliegendem Coupon)

Aktuelle Leserstimme: „Ich bedanke mich für diese Zeitschrift, an deren Qualität ich seit vielen Jahren immer wieder große Freude habe!“

Neues auf unseren Internetseiten

wort-und-wissen.org/publikationen/

- Ist die Menschheit laut Bibel 6000 Jahre alt? (Diskussionsbeitrag, B. Scholl)

- Über Radiokarbonanalysen an Bernsteinen, Diamanten, Kohlen, fossilen Hölzern und Dinosaurierknochen (Diskussionsbeitrag, M. Kotulla)

- Zur Entwicklung und Gültigkeit der Radiokarbon-Zeitskala (Artikel, M. Kotulla)

- Wurde der Gott Israels auf der Sinai-Halbinsel verehrt? (Artikel, P. van der Veen)

genesisnet.info (Auswahl)

- Die Tagesschau behauptet, Schimpansen seien vergleichbar intelligent wie Schulkinder (B. Scholl)

- Anpassungen wiederholen sich und sind vorhersagbar (P. Borger)

Youtube (Auswahl)

- Verhaltensbiologie vs. Evolution: Menschen & Tiere als einzigartige Geschöpfe

- Vitamine – Lebenserhalter mit chemischer Feinabstimmung

- Was sind die größten Schwachpunkte der Evolutionstheorie?

Einladung zur Fachtagung Kultur und Geschichte

Ort: Tagungs- und Erholungszentrum Hohe Rhön, Fischzucht 1, Bischofsheim in der Rhön

Referenten und Themen:

- Dr. Susanne Roßkopf: „Kritische Theorie”. Die Denkfabrik der Frankfurter Schule und die Neue Linke

- Dr. Martin Erdmann: Siegeszug des Fortschrittsglaubens

- Roderich Nolte: Schönheit in Antike und Mittelalter

- Prof. Dr. Dr. Daniel v. Wachter: Die Wurzel des Fortschrittsgedankens im System Hegels

- Tobias Kolb: Zwischen Verfall und Fortschritt – Das Geschichtsverständnis der Bibel

Mit musikalischem Rahmen und Podiumsdiskussion