Intelligentes Design der Lebewesen, Konvergenzen (unabhängige Merkmalsentstehung) & Grundtypenbiologie

04.02.21 Wie fliegt ein Schmetterling?

Die flatternden Sommervögel haben unter den Insekten einen ganz eigenen Flugstil. Mit Ihren großflächigen Flügeln scheinen sie eher ziellos und zufällig hin und her zu flattern. Wie aber funktioniert der Flug der Schmetterlinge? Wie erzeugen die Vor- und Auftrieb? Interessante Experimente geben Einblicke in einige der zugrundeliegenden aerodynamischen Prozesse.

Ein Schwalbenschwanz (Papilio machaon) der eben noch auf einer Blüte ruhte, hat sich mit wenigen Flügelschlägen erhoben und flattert mit eingestreuten Segeleinlagen dem Wegrain entlang. Wie erheben sich diese filigranen Insekten in die Luft und nach welchen Prinzipien funktioniert diese zufällig scheinende Luftfahrt? Diese Frage kann man nach derzeitigem Wissenstand nur ansatzweise beantworten; hier werden einige Beobachtungen und Einsichten zusammengestellt, die zum Nachdenken anregen und zu eigenem Beobachten ermutigen sollen.

Abb. 1 Schwalbenschwanz (Papilio machaon). (Wikimedia: hamon jp, CC BY-SA 3.0)

Otto Liliental, einer der Flugpioniere, hat gemeinsam mit seinem Bruder Gustav bereits als Schüler mit intensiven Studien des Vogelflugs begonnen. Daraus haben sie Modelle zum Schlagflug (Fliegen mit sich auf und ab bewegenden Flügeln) entwickelt und dazu auch experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Schließlich entwickelten sie erste Flugapparate mit starren und gewölbten Tragflächen, mit denen sie den Gleitflug großer Vögel nachahmen konnten (Lilienthal 1889). Bis heute ist der Vogelflug Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, weil man sich noch viele spannende und technisch nutzbare Entdeckungen verspricht.

Der Insektenflug unterscheidet sich vom Vogelflug nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Dimensionen an Masse und der Größe sowie an den eingesetzten Materialien; dabei kommen auch andere aerodynamische Prinzipen ins Blickfeld und gewinnen an Einfluss. Die hauptsächlich aus Chitin1 bestehenden flexiblen Insektenflügel werden typischerweise mit hoher Frequenz geschlagen und damit Vor- und Auftrieb erzeugt. Schwebfliegen und Libellen sind mit ihren nicht durch Muskelkraft aktiv veränderbaren Flügeln zu ganz erstaunlichen und faszinierenden Flugmanövern fähig.

Die meisten Schmetterlinge weichen in ihrem typischen Körperbau von dem anderer Insekten ab. Ein schmaler kleiner Körper trägt vier großflächige Flügel, die in der Regel auf jeder Seite paarweise synchron auf und ab bewegt werden. Die aus einer Chitin-Doppelmembran bestehenden Flügel sind mit Adern durchzogen und mit einer unüberschaubar großen Zahl winziger Schuppen bedeckt. Diese sind nur lose an der Chitin-Membran angeheftet. Im Flug nutzen Schmetterlinge ihre Flügel typischerweise mit einer niedrigen Frequenz von z. B. 15 Hz. Das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum), das im Schwirrflug, wie ein Kolibri an einer Blüte steht, schlägt die Flügel mit ca. 80 Hz. Die meisten Schmetterlinge zeigen auch einen typisch schaukelnden Flug, der auf den ersten Blick wenig zielgerichtet und effizient erscheint (obwohl Wanderfalter, wie z. B. der Monarchfalter [Danaus plexippus] große Strecken mit extremer Effizienz zurücklegen können).

Wie also fliegt ein Schmetterling, was sind die dabei genutzten Mechanismen? Mit großem experimentellem Aufwand untersuchten Fuchiwaki et al. (2013) mit an den Beinen auf einem kleinen Träger fixierte Distelfalter (Cynthia cardui) und Weiße Baumnymphen (Idea leuconoe) im Windkanal. Dabei kamen Hochgeschwindigkeitskameras, Laserlichtquellen und sehr leichte, kleinste Kunststoffkügelchen (10µm Durchmesser) zum Einsatz, um Luftwirbel dokumentieren zu können. Die an technischen Instituten in Japan arbeitenden Wissenschaftler wollten Informationen zur Verbesserung technischer Kleinstfluggeräte wie Mini-Drohnen gewinnen. Sie konnten – mit erheblichem mathematischem Aufwand – dokumentieren, dass sich beim Auf- und Abschlag der Schmetterlingsflügel an den Flügelkanten ringförmig geschlossene, schlauchartige Wirbel ausbildeten, die sich an den Umkehrpunkten der Flügel von denselben ablösten. Das war bei beiden Schmetterlingsarten gleich, die Form der Wirbelschläuche war aber entsprechend der unterschiedlichen Flügelgröße und -umrisse verändert. Diese Luftwirbelschläuche an den Flügelkanten tragen nach den Erkenntnissen der Autoren mit zum Flugverhalten der Falter bei.

Johansson & Henningsson, zwei schwedische Biowissenschaftler eines Ökologischen Instituts, untersuchten in einem vergleichbaren Experiment frei fliegende Exemplare des Kaisermantels (Argynnis paphia) im Windkanal. Dabei kamen mehrere Hochgeschwindigkeitskameras zum Einsatz, was einen entsprechend höheren Rechenaufwand erforderte. Bei dieser Studie (Johansson & Henningsson 2021) starteten die Schmetterlinge im Windkanal von einer Startplattform aus gegen einen Luftstrom von ca. 2 m s-1. Beim Aufschlag der Flügel bilden die flexiblen Flügelflächen, kurz bevor sie oben zusammenschlagen, eine tassenförmige Struktur, deren Öffnung nach hinten gerichtet ist. Wenn die Flügelflächen aufeinander klatschen, ergibt sich ein nach hinten gerichteter Luftstrom, der für den Schmetterling einen Vortrieb bewirkt. Die Untersuchung ergab, dass der Flügelaufschlag bei Kaisermantel in der allerletzten Phase, kurz vor dem Zusammenklatschen der Flügel, den Vortrieb erzeugt. Der Abschlag dagegen dient vor allem als Gegenkraft zur Gravitation, d.h. die Körpermasse des Schmetterlings wird dabei ausgeglichen. Die Autoren betonen, dass damit der schaukelnde und scheinbar wenig effiziente Flug des Kaisermantels in einem neuen Licht erscheint. Im Vergleich zu Modellen mit starren Flügeln bringt die aufgrund der Flexibilität der Flügel erzeugte tassenförmige Struktur einen um 22 % höheren Impuls im Vortrieb und eine um 28 % gesteigerte Effektivität beim Fliegen. Auch diese Autoren bemerken abschließend in ihrer Veröffentlichung, dass diese neu gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung von Flugrobotern genutzt werden können.

Die hier angeführten Einsichten könnten uns dazu herausfordern, Schmetterlingen nicht nur aufgrund ihrer vielfältigen Farbenpracht oder ihres Nutzens durch ihre Bestäubertätigkeit aufmerksam und genau zu beobachten. Es wird deutlich, wie viel uns bei den bisherigen Beobachtungen verborgen geblieben und deshalb noch zu entdecken ist. Es kann uns aber auch zum Staunen bringen und nachdenklich machen, wenn wir hier – wie auch an vielen anderen Beispielen – erkennen, wieviel Detailwissen und vielfältige Prinzipien in Lebewesen verwirklicht sind. Wer dies wahrnimmt, kann auch bedenken, was ein alter Prophet in Israel sagt: Er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit und den Himmel ausgespannt durch seine Einsicht (Jer. 10,12).

Anmerkung

1 Ein Polysaccharid ähnlich der Cellulose; der Monomerbaustein besteht anstelle von Glucose aus N-Acetylglukosamin.

Literatur

Fuchiwaki M, Kuroki T, Tanaka K & Tababa T (2013) Dynamic behavior of the vortex ring formed on a butterfly wing. Exp. Fluids 54, 1450–1461.

Johansson LC & Henningsson P (2021) Butterflies fly using efficient propulsive clap mechanism owing to flexible wings. J. R. Soc. Interface 18: 20200854; doi.org/10.1098/rsif.2020.0854

Lilienthal O (1889) Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Ein Beitrag zur Systematik der Flugtechnik. Berlin. https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/lilienthal_vogelflug_1889

Autor dieser News: Harald Binder

© 2021, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n286.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

25.11.20 Die Optimalität des genetischen Codes – ein klarer Beleg für Intelligentes Design

Der genetische Code wurde in den 1960er-Jahren entschlüsselt und ist der Code, durch den die Information zur Herstellung von Proteinen in der DNA übermittelt wird. Eine bemerkenswerte Tatsache ist, dass alle Organismen praktisch denselben Code besitzen, während theoretisch Milliarden solcher Codes auftreten könnten. Noch immer gilt dies als Beweis für die gemeinsame Abstammung aller Organismen. Neue Entdeckungen zeigen jedoch, dass dieser Code optimal ist, um die Wirkung von Mutationen abzupuffern. Der genetische Code ist daher „antievolutiv“! Wer hätte gedacht, dass der universelle genetische Code heute einer der besten Beweise für intelligentes Design ist?

Die Wissenschaft hat im Universum außer mit Energie und Materie ganz offensichtlich auch mit Information zu tun. In Atomen und Molekülen erkennen wir zum einen insofern Information, als sie sich in den Naturgesetzen, im unsichtbaren atomaren und molekularen Verbindungsverhalten der Atome und Moleküle manifestiert. In der Biologie ist sie zum anderen in Entwicklungsabläufen erkennbar, nach denen sich einzelne Keimzellen gesetzmäßig zu Organismen entwickeln. Die immer wiederkehrende Choreographie der frühen Entwicklung des Fadenwurms, die die Entfaltung von genau 671 Zellen umfasst, und der Zelltod von 111 Zellen (oder 113, je nach dem Geschlecht des Fadenwurms) ist für die in biologischen Systemen vorhandene Information beispielhaft. Auch der vorprogrammierte Tod der nicht mehr benötigten Zellen wird durch Information bestimmt. Die Organisation und der Selbstaufbau, zwei typische Merkmale des sich entfaltenden Lebens, sind durch Information gesteuerte Phänomene.

Information wurde von den materialistischen Philosophen des 19. Jahrhunderts, den Naturalisten, nicht beachtet, da das Informationskonzept, wie wir es heutzutage kennen, noch nicht entwickelt war. Ein Paradebeispiel ist das Erbmolekül DNA. Die Abfolge der Bausteine der DNA ist aperiodisch, d. h. sie existiert als eine schier unendliche Reihe von augenscheinlich ungeordneten Abfolgen chemischer Verbindungen (den Nukleotiden Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin, die mit den Symbolen A, C, T und G abgekürzt werden). Die Nicht-Periodizität ermöglicht es, ein Informationsträger zu sein, wie das auch bei unserer nicht-periodischen Sprache der Fall ist. Eine DNA-Sequenz ist dementsprechend eine Symbolisierung funktionaler Merkmale, die wir in Lebewesen vorfinden.

Die Information einer DNA-Sequenz kann ihre Funktion allerdings nur dann entfalten, wenn sie von Decodierungs-Maschinen abgelesen wird. Diese Maschinen sind ebenso wie die digitalisierte Information in der DNA der Zellen vorhanden. Die codierte Information wird benötigt, damit sich eine einzige Zelle zuerst zu einem Embryo, weiter zu einem Fetus, zu einem Baby und schließlich zu einem erwachsenen Individuum entwickelt.

Das Genom des Menschen (also sein komplettes Erbgut) und weitere epigenetische Informationssysteme enthalten zum Beispiel die Information für den Aufbau einer Hand mit fünf Fingern und eines Fußes mit fünf Zehen, und für die Stellen, wo die Sehnen befestigt werden müssen. Ebenso gibt es Information, wie durch den Stoffwechsel in den Zellen Aminosäuren auf- und abzubauen sind und wie daraus Proteine hergestellt werden können. Die Information im Genom bestimmt, wie mehrere hundert verschiedene Zelltypen gebildet werden, und auch die Moleküle, die dafür sorgen, dass die verschiedenen Zelltypen als Ganzes funktionieren. Information wird auch für den Bau und die Entwicklung von Magen, Leber, Nieren, Lungen und Herz und alle anderen Organe benötigt. Die Form bzw. Ausprägung von Organen wie Augen oder Nase ist in der genetischen Information festgelegt. Alle Eigenschaften eines Organismus vererben sich als Informationspakete. Das Geheimnis des Lebens ist, dass Lebewesen auf Information beruhen.

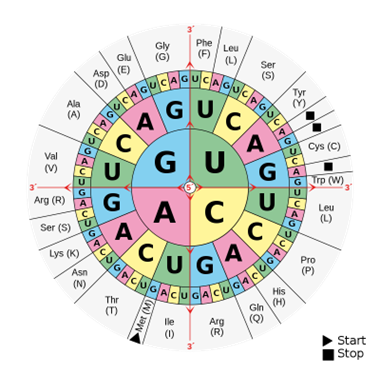

Der genetische Code. Die Tatsache, dass es – mit wenigen Ausnahmen – nur einen einzigen genetischen Code bei allen Organismen gibt, wurde im vergangenen Jahrhundert als ein überzeugender Beweis für den Grundsatz der universellen Abstammung gefeiert. Durch den Code ist die Zuordnung der Abfolgen von Nukleotiden (A, C, G, T) zu entsprechenden Abfolgen von Aminosäuren in Proteinen festgelegt. Jeweils drei Nukleotide stehen für eine bestimmte Aminosäure (und einige stehen für Start und Stopp), und diese Entsprechung ist bei fast allen Organismen gleich. Doch diese Einheitlichkeit des Codes hat noch eine andere Seite und diese beinhaltet einen guten Grund, zu einer anderen Schlussfolgerung als „gemeinsame Abstammung“ zu gelangen. Zur Erklärung müssen wir etwas ausholen.

Mit den vier digitalisierten Symbolen (A, T, C und G) können durch Dreiergruppen (s. o.) insgesamt 64 verschiedene Kombinationen zusammengestellt werden. Diese sogenannten Tripletts – oder Codons – verschlüsseln also die Bausteine der Proteine, die Aminosäuren, wovon es es nur 20 unterschiedliche in den Lebewesen gibt (auch hier mit wenigen Ausnahmen). Es gibt also viel mehr Codons (64) als zu codierende Proteinbausteine (20 Aminosäuren). Zusammen mit dem Codon, das als Stoppsignal fungiert und anzeigt, wo das Protein endet, benötigen die Lebewesen nicht mehr als 21 Codons, um alle beliebigen Proteine codieren zu können. Wozu dienen die restlichen 43 Kombinationen?

Abb. 1: Die Codesonne zeigt, welche Basensequenz welche Aminosäure ergibt. (Wikimedia: Mouagip, Gemeinfrei)

Genau genommen gibt es drei unterschiedliche Stoppsignale, die übrigen Codons erweisen sich als alternative Tripletts, die für dieselben 20 Aminosäuren codieren. Es heißt, der Proteincode ist ein degenerierter Code. Damit ist nicht gemeint, dass er irgendwie defekt sei, sondern dass eine bestimmte semantische Einheit (eine bestimmte Aminosäure) durch mehrere unterschiedliche syntaktische Abfolgen (die Codons) codiert wird. Den meisten Aminosäuren entsprechen mehrere Codons. Die Aminosäuren Serin, Arginin und Leucin werden beispielsweise von jeweils sechs unterschiedlichen Codons codiert. Vier verschiedene Codons stehen für jeweils fünf andere Aminosäuren, nämlich Alanin, Glycin, Prolin, Threonin und Valin. Die übrigen Aminosäuren werden durch einen, zwei oder drei Codons codiert; Aminosäuren, die von fünf Codons dargestellt werden, kommen nicht vor. Wozu gibt es diese seltsame Verteilung? Wäre ein Code, in dem alle 20 Aminosäuren dreifach codiert wurden, zuzüglich der vier Stoppsignale, nicht ebenso funktionsfähig? Diese seltsame, ungleiche Verknüpfung von Codons und Aminosäuren war lange Zeit rätselhaft. Im 21. Jahrhundert ist dieses Rätsel dank unseres detaillierten Wissens bezüglich der molekularen Grundlagen des Lebens gelöst worden: Der Code ist in verschiedener Hinsicht optimal, insbesondere in Bezug auf Fehlertoleranz (Freeland et al. 2000).

Mit 64 verschiedenen Kombinationen von drei Symbolen können wie erwähnt 20 Aminosäuren auf viele Weisen zugeordnet werden. Theoretisch sind Milliarden solcher Zuordnungen vorstellbar, welche als alternative genetische Codes fungieren könnten. Mittlerweile ist man in der Lage, diese alternativen Möglichkeiten zu erproben und zu bewerten. Dabei hat sich der tatsächlich vorhandene universelle Code als optimal herausgestellt, um zufällige genetische Veränderungen (Mutationen) so ausgleichen zu können, dass die Proteine sich in ihrer Funktion möglichst nicht ändern (Freeland et al. 2000). Der genetische Code ist gerade so mit der Synthese von Proteinen verbunden, dass Mutationen im Erbgut das Endprodukt (Protein) möglichst wenig beeinträchtigen können. Anders gesagt, der Code ist daraufhin eingerichtet, Veränderungen optimal vorzubeugen und den Status Quo zu bewahren. Der Code ist optimal in allen Lebewesen und es gibt keinen Grund für die Annahme, dass es jemals anders war. Das ist bemerkenswert.

Wenn man ein Team von Wissenschaftlern herausfordern wurde, den für das Leben passendsten genetischen Code zu entwerfen, und vorausgesetzt, sie wüssten alles über die molekulare Biologie, die Biochemie und die Biophysik (was sie nicht tun), dann würden sie genau diesen Code (oder einen sehr ähnlichen, gleichwertigen Code) entwerfen, den alle Lebewesen aufweisen. Ist das nicht Grund zum Nachdenken? Zeugt diese Feinabstimmung des universellen Codes nicht eher von intelligentem Design als von universeller Abstammung?

2013 beschrieb ein russisches Team aus Bio-Informatikern, dass der biologische Code, wie er in allen Organismen vorkommt, alle Indizien eines intelligenten Ursprungs beinhaltet (shCherbak & Makukov 2013). Sie äußerten, dass das eigentliche Szenario für die Herkunft des irdischen Lebens bei Weitem noch nicht geklärt sei, und dass die Idee, dass das Leben planvoll von einer Intelligenz „ausgesät“ wurde, nicht a priori ausgeschlossen werden dürfe. Ein statistisch starkes intelligentes Signal im genetischen Code ist eine prüfbare Folge eines solchen Szenarios. Laut diesen Forschern weist der Aminosäure-Code eine ausgefeilte Feinabstimmung auf, die den Kriterien entspricht, die als Informationssignal zu betrachten sind. Genau und systematisch erscheinen die zugrundeliegenden Design-Muster als Produkt der Präzisionslogik und Feinabstimmung. Die Bio-Informatiker sahen sich gezwungen, die Nullhypothese, wonach der Code ein Produkt des Zufalls sei, zu verwerfen. Die Idee, dass der genetische Code auf natürliche Weise entstanden ist, wurde entschieden in Frage gestellt. Die Design-Muster des Codes waren so stark, dass die Code-Zuordnung selbst eindeutig aus ihrer algebraischen Darstellung abgeleitet werden könnte. Das dahinterliegende Signal zeigt leicht erkennbare Merkmale der Künstlichkeit, darunter das Symbol Null, die privilegierte Dezimalsyntax und semantische Symmetrien. Von dem intelligenten Design des Codes beeindruckt nannten sie ihren Artikel The “Wow! signal” of the terrestrial genetic code. Als „Wow!-Signal“ bezeichnen Astronomen, die den Kosmos mit Radiotelekopen absuchen, ein Signal, das alle Kennzeichen eines interstellaren Kommunikationsversuchs von intelligentem außeridischem Leben aufweist. Anders gesagt, das Signal kann nur von intelligenten Urhebern herrühren. Genau ein solches Signal fanden die russischen Forscher in der DNA der lebenden Zellen!

Meinte Nobelpreisträger Francis Crick 1968 noch, der Proteincode sei ein eingefrorener Zufall, stellt die moderne Forschung ihn als einen außerordentlich zuverlässigen Informationsspeicher mit eindeutiger intelligenten Signatur dar. Diese neuen wissenschftlichen Erkenntnisse erfordern eine Umkehr des Denkens: Die Frage nach dem Ursprung des Lebens kann besser durch die Annahme eines Schöpfers beantwortet werden.

Literatur

Freeland SJ, Knight RD, Landweber LF & Hurst LD (2000) Early Fixation of an Optimal Genetic Code. Molecular Biology and Evolution 17, 511–518. https://academic.oup.com/mbe/article/17/4/511/1127636

shCherbak V & Makukov MA (2013) The “Wow! Signal” of the terrestrial genetic code. Icarus 224, 228–242. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103513000791

Autor dieser News: Peter Borger

© 2020, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n282.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

02.03.20 Rätselhafte Verteilung der Wurzelknöllchensymbiose

Die Wurzelknöllchensymbiose bei Leguminosen (z. B. Bohnen oder Erbsen) ist eine fein ausbalancierte Symbiose zwischen Pflanze und Bakterien zur Fixierung von Luftstickstoff und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Überraschenderweise muss in evolutionstheoretischen Modellierungen eine mehrfache Entstehung und ein mehrfacher Verlust angekommen werden.

Ein wichtiger „Rohstoff“ für das Pflanzenwachstum ist Stickstoff, er wird z. B. für die Synthese der Proteine und Nukleinsäuren benötigt. Elementarer, zweiatomiger Stickstoff (N2) ist mit 78 % Anteil zwar reichlich in der Luft vorhanden, kann aber von den Pflanzen nicht direkt genutzt werden, sondern nur in Form von Ammonium (NH4+) oder Nitrat (NO3-). Nur einige Bodenbakterien sind in der Lage, Luftstickstoff durch Reduktion in eine für Pflanzen verfügbare Form zu überführen; das von ihnen produzierte Nitrat kann von den Pflanzen über die Wurzeln aufgenommen werden. Diesen Vorgang nennt man Stickstoffbindung (Nitrifizierung).

Es gibt jedoch vier Pflanzenordnungen, in denen einige Arten in bestimmten Bereichen der Wurzeln eine Symbiose mit stickstoffbindenden Bakterien der Gattungen Rhizobium oder Frankia eingehen können. Diese Symbiose findet in sogenannten Wurzelknöllchen statt. Die Bakterien in den Wurzelknöllchen sind als Bakterioide ausgebildet, das heißt, sie besitzen keine Zellwände. Die Bakterioide werden von den infizierten Pflanzenzellen in Membranen eingehüllt und bilden dadurch gleichsam Zellorganellen; sie besitzen die für die Stickstoffbindung erforderlichen Enzyme. Das wichtigste darunter ist die Nitrogenase. Dieses Enzym wird allerdings bei Anwesenheit einer bereits geringen Menge an Sauerstoff geschädigt, andererseits kommen die Bakterioiden nicht ohne Sauerstoff aus. Die Sauerstoffkonzentration in den Wurzelknöllchen muss daher genau ausbalanciert sein. Dafür sorgt die Pflanze, indem sie ein eisenhaltiges Protein, das Leghämoglobin, in den Knöllchen bildet, das überschüssigen Sauerstoff bindet, dessen Niveau konstant hält und somit eine Sauerstoffpuffer-Funktion erfüllt. Außerdem sorgt es für einen optimalen Sauerstofffluss zu den Bakterioiden. Das stickstofffixierende System benötigt also sehr anspruchsvolle Rahmenbedingungen. Das Leghämoglobin ähnelt übrigens in seinem Aufbau stark dem Hämoglobin des Blutes der Wirbeltiere, dessen Funktion ebenfalls darin besteht, Sauerstoff zu binden.

Beide Partner profitieren von dieser Symbiose, denn während die Pflanze mit Stickstoff versorgt wird, erhalten die Bakterien Kohlenhydrate und andere organische Verbindungen von der Pflanze. Die Symbiose in den Wurzelknöllchen ist von großer wirtschaftlicher Bedeutung, da überschüssige Ammonium-Ionen ausgeschieden werden und dadurch der Stickstoffgehalt des Bodens zunimmt, was den Ertrag verbessert. Daher werden wurzelknöllchenbildende Leguminosen angebaut und untergepflügt, um dadurch die Stickstoffdüngung zu verbessern.

Die stickstofffixierenden Wurzelknöllchen (nitrogen fixing root nodule, NFN) sind bei Arten von vier Pflanzenordnungen nachgewiesen, die als NFN-Klade zusammengefasst werden (Fabales, Fagales, Cucurbitales und Rosales), darunter sind viele landwirtschaftlich wichtige Arten wie Bohnen, Erbsen und Soja. Die meisten Arten dieser vier Ordnungen besitzen allerdings keine NFN; die Arten mit NFN sind vielmehr sporadisch verteilt und auch innerhalb der vier NFN-Ordnungen meist nicht näher verwandt. Nur bei zehn der 28 Familien des NFN-Klades kommen Arten mit NFN vor, und bei neun von diesen Familien haben die meisten Arten wiederum kein NFN (Griesmann 2018, 1f.). Die NFN zeigen dabei in ihrer Ausprägung große Vielfalt. Diese unsystematische Verteilung erfordert in evolutionstheoretischer Deutung eine mindestens vierfach unabhängige Entstehung von NFN. Das an sich ist angesichts der Komplexität und anspruchsvollen Ausbalanciertheit des Systems erstaunlich und eines von mittlerweile ungezählten Beispielen einer Konvergenz von Komplexmerkmalen, wie man sie auf der Basis ungerichteter Evolutionsmechanismen nicht erwarten kann (zur Problematik von Konvergenzen siehe den Grundsatzartikel von Braun 2012). Nagy (2018) bezeichnet diese Konvergenz als „uraltes Mysterium“ („an age-old mystery“).

Überraschende Ergebnisse einer neuen Studie. Eine neuere genetische Studie offenbarte nun dazu noch weitere Überraschungen. Griesmann et al. (2018) sequenzierten die Genome von zehn Pflanzenarten mit unterschiedlichen Knöllchentypen und bakteriellen Symbionten und bezogen sie anschließend in einen genomweiten Vergleich mit insgesamt 37 Pflanzenspezies ein.

Es stellte sich heraus, dass den Symbiosen der nicht näher verwandten Arten ähnliche Gen-Garnituren zugrunde liegen. Neben zwei Symbiose-Schlüsselgenen (NIN und RPG) werden weitere 290 gemeinsame Gene in den Knöllchen von Medicago truncatula (Ordnung Fabales) und Parasponia andersonii (Ordnung Rosales) hochreguliert, obwohl sie die Fähigkeit zur Knöllchenbildung unabhängig erworben hätten und nach evolutionstheoretischen Modellierungen seit über 100 Millionen Jahren getrennte Wege gehen sollen (Nagy 2018). „Wie kann dieses Ausmaß genetischer Ähnlichkeit mit der phylogenetischen Unregelmäßigkeit der Knöllchenbildung in Einklang gebracht werden?“ fragt Nagy verständlicherweise. Neue Modelle zur Erklärung konvergenter Evolution seien erforderlich, so Nagy (2018). Es müsse ein Szenario zwischen den beiden Extremen „16 malige unabhängige Entstehung“ und „einmalige Entstehung mit vielfachem Verlust geben. Plausibel ist keines dieser Szenarien, sie sind nur logische Schlussfolgerungen bei Voraussetzung von Evolution.

Abb. 1: Medicago truncatula aus der Gattung Schneckenklee geht eine Symbiose mit Knöllchenbakterien ein. (Wikimedia: Ninjatacoshell, CC BY-SA 3.0)

Die Forscher vermuten für die mehrfache Entstehung des NFN-Komplexes eine Prädisposition bei dem gemeinsamen Vorfahren des NFN-Klades, die die weitere unabhängige Evolution der NFN-Symbiose ermöglicht habe. Diese gemeinsame Prädisposition ist aber eine bloße ad-hoc-Mutmaßung, und die weiteren anzunehmenden unabhängigen Schritte zu den NFN sind komplex. Dasselbe gilt für die Annahme einer Co-option (Einbau, Übernahme) passender vorhandener Gene (Griesmann et al. 2019, 5). Für komplexere Konstellationen ist ein solcher Vorgang experimentell nicht nachgewiesen und theoretisch unplausibel außer beim Vorliegen einer programmierten Situation.

Rätselhafter Verlust. Die Daten über die Verteilung von Arten mit NFN legen überraschenderweise nahe, dass die Fähigkeit zur Stickstofffixierung öfter verlorengegangen sei. Dass es zu mehrfachen Verlusten der Symbiose gekommen sein soll, ist angesichts des großen Nutzens dieser Fähigkeit überraschend und recht unverständlich – auch Kulturpflanzen wie Erdbeeren, Brombeeren oder Äpfel sind davon betroffen. Die Forscher stellten fest, dass das für die Wurzelknöllchensymbiose essenzielle NIN-Gen in verschiedenen Linien mehrfach unabhängig voneinander mutiert ist. Die Gründe für den Verlust sind unklar und es können nur Mutmaßungen über mögliche Selektionsdrücke zuungunsten der Symbiose getroffen werden. Diskutiert werden Befall mit parasitischen Bakterien, ein dauerndes Überangebot an Stickstoff oder eine begrenzte Verfügbarkeit von Wasser oder Phosphat für das Pflanzenwachstum.

Fazit. Insgesamt erscheint die Verteilung der Pflanzen mit dem NHN-Komplex für jedes Ursprungsmodell rätselhaft. Die anscheinend unsystematische Verteilung dieses Komplexmerkmals im System der Blütenpflanzen ist für alle Ursprungsmodelle eine Herausforderung. Angesichts der komplexen Abhängigkeiten von Wirt und Symbiont ist eine Entstehung durch ungerichtete evolutionäre Prozesse unplausibel. Das gilt erst recht bei mehrmaliger unabhängiger Entstehung.

Literatur

Braun HB (2012) Warten auf einen neuen Einstein.

Griesmann M, Chang Y, et al. (2018) Phylogenomics reveals multiple losses of nitrogen-fixing root nodule symbiosis. Science 361, eaat1743; doi:10.1126/science.aat1743.

Nagy LG (2018) Many roads to convergence. Science 361, 125-126.

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2020, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n275.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

19.11.19 Superschnelle Wüstenameise

Die Wüstenameise Cataglyphis bombycina schafft in einer Sekunde eine Strecke, die dem 100-fachen ihrer Körperlänge entspricht. Dies gelingt mit einer sehr hohen Schrittfrequenz und einer extrem schnellen Bewegung beim Schwingen der Beine. Die Beine berühren den Untergrund nur sehr kurze Zeit, so dass die Ameise beim Laufen gleichsam auch „fliegt“.

Ameisen genießen große Aufmerksamkeit von Biowissenschaftlern, z. B. werden auffällige und außergewöhnliche Verhaltensweisen an diesen sozial lebenden Insekten untersucht. Ameisen besiedeln die unterschiedlichsten Lebensräume und weisen eine enorme Vielfalt an dafür geeigneten Ausstattungen auf. Wüstenameisen leben in einem extremen Lebensraum, z. B. in Bezug auf Temperatur, Wasser, Nahrung etc. So lebt Cataglyphis bombycina in den Sanddünen der Nordafrikanischen Sahara und zeigt nach Untersuchungen von Pfeffer et al. (2019) mit 855 mm s-1 die höchste Geschwindigkeit, die bisher für solche Tiere gemessen wurde. Die Ameise legt bei diesem Tempo in einer Sekunde eine Strecke zurück, die dem 100-fachen ihrer Körperlänge entspricht. Übertragen auf einen Menschen mit einer Körpergröße von 1,80 m würde das einer Geschwindigkeit von 180 m s-1 entsprechen. Usain Bolt, der 2009 in Berlin den aktuellen Weltrekord über 100 m in 9,58 s aufstellte, könnte da nur staunen; er musste aber auch eine sehr viel größere Masse beschleunigen.

Abb. 1: Silberameisen (Cataglyphis bombycina) beim Fressen einer Kamelzecke. (Wikimedia: Bjørn Christian Tørrissen, http://bjornfree.com/galleries.html, CC BY-SA 3.0)

Diese extrem hohe Geschwindigkeit erreichte C. bombycina mit kürzeren Beinen als die bisher geführte Rekordhalterin C. fortis. Die Analyse von Videos aus Hochgeschwindigkeitsaufnahmen lieferte Hinweise auf eine sehr hohe Schrittfrequenz (< 40 Hz) und extrem schnelle Bewegung beim Schwingen der Beine (bis zu 1400 mm s-1). Bei diesen schnellen Bewegungen sind die Beine sehr gut synchronisiert, und zwar so, dass immer drei Beine aus Vorder- und Hinterbein einer Seite mit dem mittleren Bein der anderen Seite einen Dreibeinstand zeigen. Die Beine berühren den Untergrund nur sehr kurze Zeit (7 ms) und die Ameise befindet sich vor dem folgenden Dreibeinstand ohne Bodenberührung in der Luft, sie „fliegt“ quasi. Diese „Flugphasen“ treten bereits auf, bevor die Höchstgeschwindigkeit erreicht wird.

Für die Wüstenameise, die tagaktiv ist und in der Mittagshitze bei wenig Verkehr im Wüstensand auf Nahrungssuche geht, sind diese Fähigkeiten sehr hilfreich: so ist sie nicht unnötig lange der lebensfeindlichen Hitze ausgesetzt. Im Übrigen scheint sie die hohen Temperaturen für ihre Höchstgeschwindigkeit zu benötigen, im Labor bei kühlen 10 °C erreichten die Ameisen nur Geschwindigkeiten von 57 mm s-1.

Die beiden von Pfeffer et al. verglichenen Wüstenameisen C. bombycina und C. fortis erreichen die auffällig hohen Geschwindigkeiten bei ihrer Fortbewegung auf unterschiedliche Weise (Beinlänge, Schrittfrequenz und -länge) und sind doch beide für ihren Lebensraum gut ausgerüstet.

Literatur

Pfeffer SE, Wahl VL, Wittlinger M & Wolf H (2019) High-speed locomotion in the Saharan silver ant, Cataglyphis bombycina. J. Exp. Biol. 222, doi:10.1242/jeb.198705

Autor dieser News: Harald Binder

© 2019, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n272.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

04.05.18 Fledermäuse mit „Long Life“-Garantie

Kann man den Alterungsprozess verzögern? Man kann, wenn „man“ eine Fledermaus der Art Myotis myotis (Großes Mausohr) ist. Sie kann ungefähr zehnmal so alt werden im Vergleich zu Säugetieren mit vergleichbarem Gewicht. Wissenschaftler haben einige wahrscheinliche Ursachen dafür herausgefunden. Liegt hier ein Ansatz für eine Erklärung der hohen Alter der biblischen Stammväter?

Eines der rätselhaften Phänomene des Lebens ist das Altern. Die Hoffnung ist, dass durch ein Verständnis der Alterungsprozesse auch Einfluss auf deren Geschwindigkeit genommen werden könnte. Möglichst lange jung zu bleiben, ist ein uralter Traum der Menschheit. Bibelleser kennen die hohen „biblischen“ Alter der Urväter mit dem Altersrekord von 969 Jahren des auch sprichwörtlich genutzten Methusalem. Könnten solche hohen Alter realistisch sein oder sind sie eine biologische Unmöglichkeit?

Von überraschender Seite wurden zu dieser Frage kürzlich hochinteressante Befunde publiziert. Eine Forschergruppe (Foley et al. 2018) berichtete über Untersuchungen des Alterns bei verschiedenen Arten von Fledermäusen und fand dabei heraus, dass der Vorgang des Alterns beim Großen Mausohr (Myotis myotis) sehr viel langsamer als bei anderen Fledermausarten verläuft. Bekanntlich gibt es bei Säugetieren einen ungefähren Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Lebenserwartung. Je geringer das Körpergewicht, desto geringer das Lebensalter. So haben Mäuse eine Lebenserwartung von wenigen Jahren, Hunde werden bis zu ca. 15 Jahre alt, große Säugetiere ca. 50 Jahre. Der Mensch fällt somit deutlich aus dem Rahmen. Aber im Vergleich zum Körpergewicht ist das noch nichts gegen das Große Mausohr. Obwohl es nur wenige Gramm schwer wird und entsprechend nur wenige Lebensjahre zu erwarten hätte, erreichen die Tiere oft ein Lebensalter von 35 Jahren, ungefähr zehnmal so viel wie aufgrund ihres Gewichts zu erwarten wäre.

Was ermöglicht diesen enormen Ausreißer? Schon lange wird ein Zusammenhang zwischen dem Altern und der Länge der Endstücke der Chromosomen, der Telomere, vermutet. Bei jeder Zellteilung werden die Telomere verkürzt, bis schließlich keine Zellteilungen mehr möglich sind. Allerdings verzögert die Tätigkeit des Enzyms Telomerase die Verkürzung, indem es die Telomere in beschränktem Maße wiederherstellen kann, was jedoch mit zunehmendem Alter nachlässt. Entsprechend können Mutationen der Telomerase zu vorzeitigem Altern führen. Beim berühmten Klon-Schaf Dolly waren die Telomere schon bei der Geburt verkürzt. Die geringe Lebensspanne und der früh einsetzende Altersprozess von Dolly dürften damit zusammenhängen und dieser Befund wird auch als Stütze für die Telomer-Hypothese des Alterns angesehen.

Die Verhältnisse bei den Fledermäusen erwiesen sich allerdings als komplizierter. Zwar konnte ein Zusammenhang mit dem Ausbleiben der Telomerverkürzung bestätigt werden, doch die Ursachen dafür sind vielfältig und bestehen nicht nur in der Tätigkeit der Telomerase. Vielmehr erwiesen sich 21 andere Gene als bedeutsam, die an der DNA-Reparatur und an der Wartung der Telomere beteiligt sind. Diese Gene sind spezifisch bei Myotis myotis aktiv. Die Aktivität zweier Gene, ATM und SETX, ist besonders wichtig. Offenbar spielen also neben Telomerschutzprogrammen auch besondere Vorgänge in der DNA-Reparatur bei der erheblichen Verzögerung der Alterung eine Rolle.

Weshalb gerade das Große Mausohr der normalen Alterung entkommt, ist nicht bekannt. Jedenfalls zeigt dieses Beispiel, dass es bezüglich des Alterns sehr weit reichende Ausreißer geben kann. Vor diesem Hintergrund scheint auch ein sehr viel größeres individuelles Alter von Menschen nicht im Widerspruch zu biologischen Sachverhalten zu stehen.

Literatur

Foley NM, Hughes GM et al. (2018) Growing old, yet staying young: The role of telomeres in bats’ exceptional longevity. Sci. Adv. 2018;4: eaao0926

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2018, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n259.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

28.04.17 „Wunderwerk Feder“

Neue Untersuchungen eröffnen neue Einblicke in den komplizierten Feinbau von Vogelfedern. Eine ausgeklügelte Anordnung von Keratinfasern ermöglicht die besonderen Eigenschaften der Federn – die Kombination von Leichtheit, Stabilität, Flexibilität und Robustheit. In den Beschreibungen wird die Genialität des Federfeinbaus hervorgehoben. Für die ebenfalls geäußerte Auffassung, es handle sich um eine Perfektionierung im Laufe einer langen Evolution, werden dagegen keinerlei Gründe genannt.

„Wunderwerk Feder“ – diese Überschrift stellt Verena Dietrich-Bischoff über eine Zusammenfassung neuer Studien zum Feinbau von Vogelfedern. Im Text ist dann von „Wunderwerken der Evolution“ die Rede; wenn man sich aber die erforschten Details vor Augen hält, kommen Zweifel, ob die genialen Strukturen ein Evolutionsprodukt sein können.

Nimmt man eine Vogelfeder in die Hand, überrascht immer wieder, wie leicht dieses Gebilde ist. Es heißt nicht umsonst „federleicht“. Gleichzeitig sind Vogelfedern ausgesprochen robust und dennoch biegsam und kombinieren damit sehr unterschiedliche Eigenschaften. Diese Kombination stellt besondere Anforderungen an den Feinbau der Federn. Es wird geeignetes Baumaterial benötigt – lange Proteinfasern aus beta-Keratin –, außerdem gibt es anspruchsvolle Anforderungen an die Art und Weise, wie das Material in Federschaft, -ästen und -strahlen „verbaut“ wird, und schließlich sind auch die Anforderungen an die Struktur der reißverschlussartig ineinandergreifenden Federstrahlen (Bogen- und Hakenstrahlen) alles andere als trivial. Denn bei aller Robustheit müssen die Federn auch kontrolliert nachgeben können, wenn starke Kräfte auf sie wirken, damit irreparable Risse vermieden werden; dafür ist der „Reißverschluss“ sehr praktisch. Materialeigenschaften, Feinbau und Federstrukturen sind also genau aufeinander abgestimmt. Es ist leicht einzusehen, dass diese besonderen Eigenschaften der Federn zum einen komplett vorhanden sein müssen, damit Federn flugtauglich sind, und dass sie zum anderen nicht oder nur in sehr viel einfacherer Ausprägung benötigt würden, wenn Federn nur irgendwelche anderen Funktionen wie Wärme- und Kälteschutz, Signalgebung oder Schutz vor Verletzungen erfüllen müssten, nicht aber zum Fliegen gebraucht würden.

Tatsächlich ist der Feinbau von Schaft und Federästen so kompliziert, dass bis vor kurzem viele Details nicht bekannt waren. Die Fasern sind nämlich mit einer Matrix zementartig verbunden, was die Aufklärung ihrer Anordnung erschwert, aber zugleich zu ihrer Stabilität beiträgt (vgl. Lingham-Soliar 2017, 1). Erst in jüngerer Zeit wurden durch neue Untersuchungstechniken hier größere Fortschritte erzielt. Durch Computertomographie (Laurent et al. 2014) und mithilfe federzersetzender Pilze (Lingham-Soliar et al. 2010), durch die die Keratinfasern und Faserbündel freigelegt werden können, wurden ganz neue Einblicke in die Anordnung der Fasern und damit in den Feinbau gewonnen (Lingham-Soliar 2014; 2017).

Dabei hat sich Folgendes gezeigt: Die beta-Keratin-Fasern bestehen aus feineren Fäserchen und sind selbst in Bündeln angeordnet. Diese können verschiedene Schichten bilden, in denen die Fasern unterschiedlich orientiert sein können. Dietrich-Bischoff (2014) fasst die weiteren Befunde wie folgt zusammen: „Nun sind zwei verschiedene Fasersysteme mit unterschiedlicher Orientierung nachgewiesen worden, die unterschiedliche mechanische Eigenschaften verleihen. Im größten Teil des Federschafts laufen die Keratinfasern in Längsrichtung, wodurch die Feder verdreht werden kann, ohne zu brechen. In den Seitenwänden des Schafts hingegen liegen die Fasern über Kreuz, was der Feder größere Steifheit verleiht. … Die Keratinfasern weisen zudem in gewissen Abständen Knötchen auf, die zu denen benachbarter Fasern versetzt angeordnet sind. Diese Anordnung trägt dazu bei, dass sich ein Riss im Federschaft schlecht ausbreiten kann. Zudem konnte gezeigt werden, dass Federschaft und -äste keineswegs hohl sind, sondern ein ‚schaumähnliches‘ Inneres aufweisen – ein poröses Netzwerk von Fasern, die mit einem Polymer beschichtet sind, das Gase bindet. So steht die Feder unter schwachem Druck, was dazu beiträgt, dass sie weniger leicht einknickt. Der Schaum wirkt wie ein Energieabsorber und sorgt vermutlich dafür, dass die Feder nach Verbiegen oder Verdrehen wieder in ihre ursprüngliche Position zurückspringt.“

In einer neueren Arbeit legt Lingham-Soliar (2017) weitere interessante Befunde zur Anordnung der Keratinfasern in den sich verjüngenden Federschäften vor. Er konnte zeigen, wie die Verjüngung erfolgt, ohne dass die Faserverläufe in den Wänden (Cortex) des Schafts auslaufen. Die Keratinfasern biegen vielmehr links und rechts in die Wände der Federäste ab, wodurch die Äste tief im Schaft gleichsam „verwurzelt“ sind. Das ermöglicht Reißfestigkeit und verringert gleichzeitig die Gefahr von Brüchen oder Knicken im Schaft; die Kräfte, die beim Flug auf die Federn wirken, werden so auf die Federn gleichmäßig verteilt. Ein Auslaufen (bzw. ein Abbruch) der Fasern im Cortex würde – so Lingham-Soliar – aus mechanischen Gründen die Gefahr von Beschädigungen erhöhen. Diese Grundstruktur des Abzweigens in die Federäste erwies sich bei den verschiedenen untersuchten Arten als sehr ähnlich (S. 4). Lingham-Soliar (2017, 7f.) lobt diese Lösung als „biomechanisch genial“ („ingenious“); durch diese neu entdeckte Architektur des Cortex der Schaftes und der Äste, wo Hunderte von Fasern in die Äste abzweigen statt beendet zu werden, würden auf einen Schlag viele Sollbruchstellen vermieden.

Kommentar

Diese Details machen deutlich, wie fein abgestimmt verschiedene Aspekte der Federfeinstruktur sein müssen, damit die Feder die für ihre Funktion erforderlichen Eigenschaften besitzt. Angesichts dieser Tatsache überrascht es, wenn Verena Dietrich-Bischoff (2014) abschließend zu den damals bereits bekannten Details schreibt, dass die vorgestellten Befunde zur Feinstruktur von Federn möglicherweise dazu beitragen würden, ein evolutionäres Rätsel, die Entstehung des Vogelflugs, zu lösen. Oder dass Lingham-Soliar (2017, 6) meint, es sei klar, dass die außergewöhnliche Mikrostruktur des Wand des Schafts und der Äste über die Millionen Jahre der Vogelevolution perfektioniert worden sei. Jedenfalls zeigen die neuen Befunde, dass das Rätsel größer ist als je zuvor, denn die Federn erweisen sich als komplizierter gebaut als bisher bekannt. Und man kann durchaus nachvollziehen, dass die Details auch allesamt in der verwirklichten Form ausgeprägt sein müssen, damit die Federn ihren Teil zur Ermöglichung des Fluges leisten können. Die dafür erforderlichen höchst anspruchsvollen Materialeigenschaften sind notwendige Voraussetzungen. Es handelt sich auch um weit mehr als um „Perfektionierung“, sondern vielmehr um eine ausgeklügelte, anspruchsvolle Konstruktion.

Zudem ermöglichen auch die allerbesten Federn noch keinen Flug. Es wird auch eine zweckmäßige Verankerung im Körper benötigt, ein Muskelgeflecht an den Federspulen zur Bewegung der Federn, Blutgefäße, Nervenbahnen und Sinnesorgane, die die Positionen der einzelnen Federn registrieren und ans Gehirn melden, und die passenden Reaktionen darauf, die Einbettung der Federn in ein hydraulisches System von Fett- und Bindegewebe und weitere anatomische Details. Die Anforderungen an die Federn und ihre Steuerung sind wiederum nur ein Teil der Voraussetzungen für die Flugfähigkeit, denn es muss auch ein passendes Federkleid ausgebildet sein, weiterhin dessen koordinierte Steuerung; zahlreiche Muskelpartien sind beim Flug beteiligt; es gibt Anforderungen an den Skelettbau; die Federn bedürfen ständiger Pflege usw.

Es ist daher alles andere als klar, dass und wie die Federstrukturen evolutiv entwickelt und „perfektioniert“ wurden. Das Problem besteht neben zahlreichen Details vor allem auch in der Notwendigkeit vielfacher Abstimmung verschiedenster Aspekte. Dietrich-Bischoff (2014) kommentiert einen kurzen Überblick zum groben Aufbau einer Feder wie folgt: „All diese einzelnen Elemente sind hervorragend an ihre jeweilige Funktion angepasst und wirken zusammen, um der Feder die notwendigen Gesamteigenschaften zu verleihen.“ Zukunftsblinde Prozesse wie Mutation und Selektion sind nach allem, was wir wissen, völlig überfordert, solche Abstimmungen über mehrere Ebenen der Organisation zu ermöglichen.

Natur und Technik. Lingham-Soliar (2017, 10) zieht einen Vergleich mit technischen Materialien; diese seien vergleichsweise einfach strukturiert und die technischen Strukturen seien monofunktional. Ganz anders dagegen die biologischen Strukturen, die viele Funktionen zugleich erfüllen und so kompliziert aufgebaut sind, dass es schwierig ist, sie in die einzelnen Komponenten aufzuspalten, um daraus etwas für die technische Anwendung zu lernen. Von einer Nachahmung in der Technik ist man daher weit entfernt. Auch dieser Sachverhalt spricht zusätzlich mehr dafür, dass die Entstehung von Vogelfedern eines enormen geistigen Inputs bedurfte, während Komplexität und Multifunktionalität sicher nicht für eine natürlich-evolutive Entstehung sprechen.

Vergleich mit anderen Strukturen. Interessant ist auch der Befund, dass es Ähnlichkeiten im Aufbau der Federn mit anderen biologischen Strukturen gibt. Dietrich-Bischoff (2014) weist darauf hin, dass auch der Chitinpanzer von Insekten aus mehreren Schichten besteht, in denen die Chitinfasern auf verschiedene Weise orientiert sein können, wodurch der Panzer an manchen Stellen hart, an anderen biegsam wird. Was das schaumartige Innere des Federschafts betrifft, so sind ähnliche Strukturen auch von Pflanzenstängeln und Stacheln von Tieren bekannt. Lingham-Soliar (2017, 8f.) sieht weiterhin Ähnlichkeiten in der Anordnung von Fasern in der Rücken- und Schwanzflosse des Weißen Hais (Carcharodon carcharias) und im Verlauf von Leitungssystem und Fasern bei der Verbindung von Ästen mit Stämmen von Pflanzen, die ähnlichen Kräften ausgesetzt seien wie die Federäste. Auch hier stellt sich die Frage: Sind zukunftsblinde Prozesse in der Lage, unabhängig voneinander in ganz verschiedenen Systemen dieselbe anspruchsvolle Lösung für schwierige Aufgaben zu finden?

Literatur

Dietrich-Bischoff V (2014) Wunderwerk Feder. Die Vogelwarte 52, 59.

Laurent CM, Palmer C, Boardman RP, Dyke G & Cook RB (2014) Nanomechanical properties of bird feather rachises: exploring naturally occurring fibre reinforced laminar composites. J. R. Soc. Interface 11: 20140961; doi:10.1098/rsif.2014.0961

Lingham-Soliar T (2014) Feather structure, biomechanics and biomimetics: the incredible lightness of being. J. Ornithol. doi:10.1007/s10336-013-1038-0.

Lingham-Soliar T (2017) Microstructural tissue-engineering in the rachis and barbs of bird feathers. Sci. Rep. 7:45162; doi:10.1038/srep45162.

Lingham-Soliar T, Bonser RHC & Wesley-Smith J (2010) Selective biodegradation of keratin matrix in feather rachis reveals classic bioengineering. Proc. R. Soc. 277B, 1161-1168.

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2017, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n248.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

07.12.16 Kurzflügler als „Ameisenkäfer“ – eine erstaunliche Konvergenz

Mindestens 12-mal unabhängig ist eine ausgefeilte Strategie mancher Kurzflügler-Käfer entstanden. Diese Käfer sehen aus wie Ameisen und riechen und verhalten sich wie Ameisen, um unerkannt in Nestern von Wanderameisen auf Beutezug gehen zu können. Da „Design“ als Erklärungsform aufgrund weltanschaulicher Vorentscheidungen ausgeschlossen wird, gerät man bei evolutionären Erklärungsversuchen in Zirkelschlüsse.

Abb. 1: Ameisenkäfer Scydmaenus tarsatus. (Wikimedia: Siga, CC BY-SA 3.0)

Ist es eine Überraschung, dass Merkmale oder Fähigkeiten von Lebewesen mehrfach unabhängig – konvergent – entstehen? Aus einer Designer-Perspektive ist ein zahlreiches Auftreten von Konvergenzen durchaus zu erwarten. Denn ein Designer kann planen, die Zukunft gedanklich vorwegnehmen und entsprechende Schritte einleiten, um ein Ziel zu erreichen. Es ist nicht überraschend, wenn er sich dabei öfter ähnlicher Mittel bedient. Natürliche Selektion kann das alles nicht, denn sie ist genauso zukunftsblind wie die Mutationen, die ihr das Rohmaterial liefern. Daher haben Evolutionstheoretiker, für die das Wechselspiel von Mutation und Selektion der hauptsächliche Motor des Artenwandels ist, allen Grund sich zu wundern, wenn Konvergenzen auftreten, besonders wenn es sich um Komplexmerkmale handelt und wenn sie sich häufen. Und sie wundern sich ja tatsächlich häufig. Denn wenn man zweimal oder gar mehrfach denselben Punkt erreicht, ohne ihn je angesteuert zu haben, stellt sich die Frage, ob es doch eine unerkannte Strategie oder Steuerung gibt. Evolutionstheoretiker verweisen hierzu bei Konvergenzen auf gleiche Selektionsdrücke, Präadaptionen (Voranpassungen) oder auf konstruktive Zwänge. Damit ist gemeint, dass evolutive Veränderungen immer an den bereits vorhandenen Konstruktionen ansetzen müssen und daher nur umbauen können. Die Vorkonstruktionen erlauben „Umbauten“ nur in bestimmte Richtungen – setzen also Konstruktionszwänge.

Alle drei Faktoren – Selektionsdrücke, Präadaptionen und Konstruktionszwänge – können aber nicht als Ursachen für Veränderungen gelten, sondern nur als Begleiterscheinungen. In vielen Fällen ist nicht einmal klar, warum sie als Rahmenbedingungen eine kanalisierende Wirkung haben sollen. Das trifft insbesondere bei Verhaltenskonvergenzen zu. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel einer Konvergenz eines ausgefallenen Verhaltens untersuchten Maruyama & Parker (2016) bei parasitisch lebenden kleinen Käfern (vgl. die Zusammenfassung bei Pennisi 2016). Mindestens 12-mal unabhängig sollen Kurzflügler-Käfer aus der Unterfamilie der Aleocharinae die Fähigkeit erworben haben, in Nester von Wanderameisen eindringen und dort auf Beutezug gehen zu können; dabei vergreifen sie sich auch der Brut der Ameisen. Das hört sich auf den ersten Blick vielleicht einfacher an als es ist. Doch um gegen Wanderameisen ankommen zu können, muss man sich einiges einfallen lassen. Nicht umsonst werden diese Ameisen auch als Heeresameisen bezeichnet (engl. „army ants“). Denn sie sind darauf spezialisiert, in ganzen Gruppen auszuschwärmen und auch Eindringlinge zu attackieren.

Um hier überhaupt eine Chance zu haben, in die Nester zu gelangen und dort eine Zeitlang zu verbleiben, müssen ungebetene Besucher sich tarnen können. Den Kurzflüglern gelingt dies dadurch, dass sie den „Käfer-Look“ gegen ein ameisenartiges Aussehen getauscht haben: Sie besitzen eine verengte Taille, verlängerte Beine, Antennen mit ameisenartigen Ellenbogengelenken und anderen Besonderheiten im Körperbau. Aber das genügt nicht: Die flohgroßen Käfer müssen auch durch ihr Verhalten – z. B. einen ameisenartigen Gang – und durch ihren Geruch vortäuschen, dass sie Artgenossen der Ameisen seien. Damit gelingt es ihnen, ungestört ihre Raubzüge in den Ameisennestern durchzuführen. Als Präadaption dafür betrachten die Forscher den Besitz einer Drüse am Ende des Hinterleibs, durch die unangenehm riechende Stoffe gegen Angreifer abgegeben werden können. Doch einige der parasitisch lebenden Käfer besitzen neue Drüsen und neue Funktionen, was so wenig wie die veränderte Morphologie und das veränderte Verhalten als Folge einer Präadaption gewertet werden kann.

In jahrelanger mühevoller Forschungsarbeit gelang es Maruyama & Parker (2016), eine größere Anzahl verschiedener Arten dieser sozialparasitisch leben Käfer und ihrer nichtparasitischen Verwandten zu sammeln und genetisch zu untersuchen. Dabei fanden sie das höchst erstaunliche Ergebnis, dass die „Ameisenkäfer“-Arten so unsystematisch vorkommen, dass ihr Aussehen und Verhalten mindestens 12-mal unabhängig entstanden sein muss, wahrscheinlich noch sehr viel öfter. Dabei ist jede unabhängige „Ameisenkäfer“-Linie auf eine bestimmte geographische Region beschränkt und auf eine bestimmte Wanderameisen-Art spezialisiert.

Man könnte nun annehmen, dass der gemeinsame Vorfahr vor noch nicht allzu langer Zeit gelebt hat und dass aufgrund der noch nahen genetischen Verwandtschaft ein gemeinsames Potential zum „Ameisen-Look“ in diesem Vorfahren vorhanden war und in verschiedenen Linien abgerufen werden konnte. Doch die genetischen Daten weisen unter evolutionstheoretischen Voraussetzungen darauf hin, dass der gemeinsame Vorfahr bereits vor 105 Millionen Jahren gelebt hat. Außerdem habe sich das außergewöhnliche Aussehen und Verhalten der Käfer erst sehr spät – Dutzende von Millionen Jahren nach der Aufspaltung in die verschiedenen Linien – entwickelt – und wurde somit nicht auf der Basis eines gemeinsamen genetischen Potentials abgerufen. Evolutionstheoretisch muss man daher annehmen, dass die Nachahmung im Bau und Verhalten nicht nur jeweils unabhängig ausgeprägt wurde, sondern im Wesentlichen vielfach unabhängig ganz neu entstand.

Dass dieser Befund sehr unerwartet ist, geht aus den Worten von Pennisi (2016) hervor (in Übersetzung): „Man mag denken, dass die Anpassungen dieser Kurzflügler, wie sie nun bekannt sind, eine unwahrscheinliche Meisterleistung der Evolution bedeuten, die niemals wiederholt wurde. Doch damit würde man falsch liegen, …“ (Hervorhebung nicht im Original). Die Überraschung ist verständlich, da Evolution wie erwähnt ein zukunftsblinder Prozess ist. Daher kann man festhalten: Das Auftreten komplexer Konvergenzen widerspricht einer Entstehung auf natürlich-evolutivem Wege.

Doch Maruyama & Parker (2016) drehen den Spieß um: Aus der vielfachen Konvergenz folgern sie kurzerhand, es gebe in der Kurzflügler-Linie der Aleocharinae eine inhärente Fähigkeit zum Erwerb des ameisenartigen Körperbaus und Verhaltens. Daten zum Beleg dafür legen sie allerdings nicht vor, vielmehr ist die stillschweigende Voraussetzung von Evolution leitend für ihre Argumentation. Denn nur wenn man Evolution voraussetzt, kann man die Konvergenzen nachträglich als „vorhersehbar“ behaupten. Doch wären diese Konvergenzen keinesfalls vorhergesagt worden, wenn man sie nicht kennen würde! Die Vorhersage war eine andere: Wenn überhaupt kann sich ein solches System nur einmal evolutiv herausbilden (s. o. g. Zitat von Pennisi).

Dass hier (wie allgemein auch sonst) nur einer von zwei grundsätzlich möglichen Deutungsansätzen verfolgt wird – nämlich der naturalistische – wird auch durch Äußerungen zweier Wissenschaftler unterstrichen, die Pennisi am Schluss der Zusammenfassung zitiert. Diese Forscher legen – ohne weitere Begründung – das kreative Potential, das sich in der Flexibilität der Gestalt und des Verhaltens der Käfer zeigt, in die Evolution: Es zeige sich die „Virtuosität der Evolution“ einmal mehr (Eldredge) und „man spürt, wie einem die Kraft der Evolution – der natürlichen Selektion – in deine Augen starrt“ (Kronauer). Selektion ist zwar ein Thema der Arbeit von Maruyama & Parker (2016), aber ohne, dass auch nur ansatzweise erklärt wird, wie Selektion im Einzelnen zur Herausbildung der Ameisenkäfer beigetragen haben soll. Die Charakterisierungen von Eldredge und Kronauer sind Glaubensbekenntnisse über die Kraft natürliche Prozesse, für die es keine empirischen Belege gibt. Die vorliegenden Indizien passen dagegen viel besser zu einem Design-Ansatz. Wenn dieser jedoch von vornherein als Erklärungsform ausgeschlossen wird, gerät man bei den Erklärungsversuchen in Zirkelschlüsse und ist damit nicht ergebnisoffen unterwegs auf der Suche nach der plausibelsten Antwort.

Quellen

Maruyama M & Parker J (2016) Deep-time parallel evolution of myrmecoid syndrome in rove beetle symbionts of army ants. bioRxiv preprint first posted online Sep. 20, 2016; doi: http://dx.doi.org/10.1101/076315.

Pennisi E (2016) A new evolutionary classic. Science 354, 813.

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2016, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n241.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

22.01.15 Schockierende Organe

Die Entstehung von elektrischen Organen in Fischen war schon zu Darwins Zeiten ein Thema, das Wissenschaftler faszinierte und herausforderte. Die Forscher konnten nicht erklären, warum bei Fischen aus unterschiedlichen, nicht näher verwandten Fischfamilien sehr ähnliche elektrische Organe vorkommen. Darwin rechnete damit, dass weiterführende Forschungen zu einer Lösung dieses Problems führen würden. Heute können auch genetische Daten zu Rate gezogen werden. Neue Studien darüber zeigen aber, dass das Rätsel der unabhängigen Entstehung elektrischer Organe eher noch größer wird.

Abb. 1: Zitteraal (Electrophorus electricus). (Wikimedia: FakirNL, CC BY-SA 4.0)

Eine Reihe von Fischen ist in der Lage, Elektrizität zu erzeugen, die sie für Orientierung, Kommunikation, Jagd und Verteidigung nutzen. Das geschieht mit Hilfe umgewandelter Muskelzellen, so genannten Elektrozyten, die sich unter der Haut befinden. Durch Hintereinanderschalten der Elektrozyten (vergleichbar mit einer Batterie) summiert sich die elektrische Ladung, und Fische wie der Zitteraal erreichen so Spannungen bis zu 600 Volt. Lindsay Traeger von der Michigan State University in East Lansing erklärt: „Die Fähigkeit zur Kontraktion* ging bei den Elektrozyten verloren und Proteine in den Zellmembranen änderten sich, so dass Ionen die Seiten wechseln, was zu einer elektrischen Ladung führt“ (nach Vieweg 2014). Dieser Weg ist ideal, um biogene Elektrizität zu erzeugen. Der Zitterrochen (Torpedinidae), der Zitteraal (Gymnotidae) oder der Nilhecht (Mormyridae) sind Beispiele dafür.

*Kontraktion (= Zusammenziehen von Muskeln)

Charles Darwin, der Begründer der modernen Evolutionsbiologie, befasste sich auch mit unabhängig entstandenen ähnlichen Organen wie beispielweise elektrische Organe. Er beobachtete, dass nicht verwandte Fische ähnliche Elektro-Organe nutzen. Er konnte keine angemessene Erklärung dafür finden und vertrat folgende zwei Argumente:

- Solange wir nur wenig über die Entstehung von elektrischen Organen wissen, kann nicht widerlegt werden, dass sie sich aus einer Vorläuferform entwickelt haben. „Darüber hinaus können wir momentan keine Erklärung geben, aber weil wir so wenig über den Gebrauch dieser Organe wissen, und nichts über ihre Verwendung und Anordnung bei den Stammeltern dieser Fische sagen können, wäre es extrem gewagt zu behaupten, dass keine sinnvolle Veränderung möglich gewesen wäre, durch die sich diese Organe schrittweise entwickelt haben.1

- Die elektrischen Organe seien in den verschiedenen Fischen nicht besonders ähnlich und können daher nicht als gleichartig betrachtet werden. Sie sind höchstens verhältnismäßig ähnlich in ihrer Funktion und müssen demnach nicht von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen.2 Er schreibt: „Wenn wir das Thema noch näher betrachten, fällt auf, dass bei vielen Fischen mit elektrischen Organen diese sich in unterschiedlichen Bereichen des Körpers befinden, sie sich in ihrer Konstruktion unterscheiden sowie in der Anordnung der Anoden, in der Art und Weise, wie Elektrizität erzeugt wird und schlussendlich inwiefern sie mit Nervenzellen aus verschiedenen Quellen bestückt sind, was vielleicht der wichtigste aller Unterschiede ist. Daher können die Fische mit elektrischen Organen nicht als homolog, sondern nur analog betrachtet werden. Folglich gibt es keinen Grund anzunehmen, sie kämen von einem gemeinsamen Vorfahren.“

Darwin erwartete, dass weitere und verbesserte Forschung später zu einer Erklärung durch natürliche Prozesse führen würde. Doch durch die mittlerweile möglich gewordenen Erkenntnisse über die genetischen Grundlagen der elektrischen Organe wurde das Rätsel noch komplizierter. Denn Darwins zweites Argument über die nicht vorhandene Gleichartigkeit (Homologie) wurde dadurch hinfällig. Studien von Gallant et al. (2014) haben nämlich gezeigt, dass allen elektrischen Organen die gleichen Gene und gleiche zelluläre Entwicklungsabläufe zugrunde liegen. Der Leiter der betreffenden Studie, Jason Gallant von der Michigan State University, drückte diese Entdeckung mit folgenden Worten aus: „Wir haben herausgefunden, dass alle Elektro-Fische die gleiche genetische Werkzeugkiste nutzen, um ihre elektrischen Organe auszubilden“ (nach Vieweg 2014).

Wie aber kommt es, dass elektrische Organe in Fischen sechsmal unabhängig voneinander evolutiv, auf der Basis zukunftsblinder natürlicher Prozesse durch gleichartige Nutzung des genetischen Baukastens entstehen? Die Fische befinden sich in den unterschiedlichsten Lebensräumen wie dem Amazonas, Meeresgewässern oder Flüssen in Afrika. Man kann also davon ausgehen, dass es unterschiedliche Selektionsbedingungen gab, und trotzdem sind die Resultate auf der genetischen Ebene erstaunlich ähnlich. Das plötzliche Auftreten der Organe im Fossilbericht und die Tatsache, dass sie nur in sechs nichtverwandten Fischarten vorkommen und gleichzeitig bei deren näheren Verwandten keine Elektro-Organe vorhanden sind, sperren sich ebenfalls gegen eine Erklärung mittels natürlicher, blinder evolutionärer Prozesse. Schließlich sind die Anatomie und Physiologie, die die Nutzung dieser Organe ermöglichen, reichlich ausgeklügelt. Das bedeutet: Der evolutive Weg von Vorläuferstrukturen zu elektrischen Organen muss weit gewesen sein und viele Schritte erfordert haben. Wie aber kann ohne Zielvorgabe, die es in einer natürlichen Evolution nicht geben kann, dennoch ein derart genetisch ähnliches Ergebnis erreicht werden?

Erkenntnisse in diesem Forschungsgebiet könnten zukünftig auch dem Menschen nützlich sein. Die Herstellung von künstlichen Elektrozyten erlaubt vielleicht die Erzeugung von Strom in Körpern, was zu einer Reihe von Innovationen führen könnte. Co-Autor Michael Sussman von der University of Wisconsin-Madison drückte das so aus: „… wir können spannende Anwendungen entwickeln, die noch in den Sternen stehen“ (nach Vieweg 2014).

Literatur

Gallant JR, Traege LL et al. (2014) Genomic basis for the convergent evolution of electric organs. Science 344, 1522-1525, doi: 10.1126/science.1254432

Vieweg M (2014) Video der Woche: Buchstäblich schockierende Fische. http://www.wissenschaft.de/home/-/journal_content/56/12054/3923535/Video-der-Woche:-Heikles-Reiseziel-Mars/

Anmerkungen

1 „Beyond this we cannot at present go in the way of explanation; but as we know so little about the uses of these organs, and as we know nothing about the habits and structure of the progenitors of the existing electric fishes, it would be extremely bold to maintain that no serviceable transitions are possible by which these organs might have been gradually developed.” (http://www.birding.in/darwin/species_43.htm)

2 “But when we look at the subject more closely, we find in the several fishes provided with electric organs, that these are situated in different parts of the body,—that they differ in construction, as in the arrangement of the plates, and, according to Pacini, in the process or means by which the electricity is excited—and lastly, in being supplied with nerves proceeding from different sources, and this is perhaps the most important of all the differences. Hence in the several fishes furnished with electric organs, these cannot be considered as homologous, but only as analogous in function. Consequently there is no reason to suppose that they have been inherited from a common progenitor” (http://infidels.org/library/historical/charles_darwin/origin_of_species.html)

Autor dieser News: Michelle Noe

© 2015, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n222.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

07.07.14 Von Anfang bis heute fast unverändert: Programmierter Zellabbau

Die molekularen Bestandteile, die dem programmierten Zellabbau (oder Zelltod, Apoptose) zugrunde liegen, sind zwischen Mensch und Koralle austauschbar. Aus evolutionsbiologischer Perspektive muss ein erstaunliches Ausmaß an evolutionärem Stillstand (Stasis; Konservierung) postuliert werden. Ausgerechnet unter den basalen und damit als stammesgeschichtlich sehr alt geltenden Vielzellern findet sich das vielseitigste Apoptose-System.

Ein wichtiger formbildender Prozess in der Ontogenese* ist der programmierte Zellabbau, also das physiologische (nicht krankhafte), programmierte Absterben von Zellen (Apoptose). Während es z. B. beim krankhaft bedingten Zelltod in der Regel zu einem unkontrollierten Aufquellen und Zerplatzen der Zelle oder zu einer unkoordinierten Zerstörung von Eiweißen oder Zellorganellen kommt (Nekrose), geschieht die Auflösung der Zellbestandteile und ihr Abbau im Rahmen der Apoptose hochgradig organisiert und physiologisch gesteuert. Apoptose dient damit immer dem Erhalt oder der koordinierten Entwicklung des Organismus. Beispielsweise werden Gewebestrukturen zwischen den ontogenetischen Anlagen von Fingern und Zehen kontrolliert zum Abbau gebracht oder durch die Auflösung der Zellen von Glaskörper und Linse wird die Lichtdurchlässigkeit der Augenlinse ermöglicht. Aber auch im ausgewachsenen Organismus spielt Apoptose eine wichtige Rolle, z. B. in der Kontrolle der Zellzahl und der Größe von Geweben, bei der Entfernung entarteter Zellen oder bei der Rückbildung der Gebärmutter nach der Geburt. Bei der Apoptose werden Nachbarzellen bzw. -gewebe durch austretende Gifte wie im Fall des o.g. krankhaft bedingten Zelltodes nicht geschädigt.

*Ontogenese (= individuelle Entwicklung von der befruchteten Eizelle bis zum ausgewachsenen Organismus)

Es ist schon länger bekannt, dass die molekulare Basis der Apoptose hochkonserviert ist, das heißt, sie ist bei sehr verschiedenen Organismengruppen sehr ähnlich, was evolutionstheoretisch so interpretiert wird, dass dieser Mechanismus stammesgeschichtlich sehr früh entstand und anschließend nicht mehr nennenswert verändert wurde. In einer neuen Untersuchung wiesen amerikanische Wissenschaftler (Quistada et al. 2014) nach, dass Apoptose auch bei riffbildenden Korallen vorkommt. Diese gelten im Rahmen der Evolutionsanschauung als Repräsentanten einer der ältesten Tiergruppen. Es zeigte sich, dass alle wesentlichen Komponenten des Apoptose-Programms bei Korallen vorhanden sind und denen des Menschen gleichen. Dabei spielen die Tumornekrosefaktor (TNF)-Superfamilien (TNFRSF/TNFSF) eine zentrale Rolle. Die Wissenschaftler untersuchten 53 Proteine der TNFRSF- und TNFSF-Familien in der riffbildenden Koralle Acropora digitifera und stellten große Sequenzähnlichkeiten mit den entsprechenden Proteinen des Menschen fest, besonders bezüglich der aktiven Zentren dieser Eiweiße. Ein Vergleich mit der Taufliege Drosophila ergab, dass in dieser Linie im Gegensatz zur Linie zum Menschen wichtige Teile der TNF-Superfamilie fehlen, was evolutionstheoretisch als Verlustentwicklung interpretiert wird. Zuvor war angenommen worden, dass die Zahl der Mitglieder der TNF-Superfamilie nach der Trennung der Linie der Wirbeltiere von der der Wirbellosen zugenommen habe. Nun hat sich herausgestellt, dass im Gegenteil die Korallen das vielseitigste Repertoire der TNF-Superfamilien besitzen.

Die große Ähnlichkeit der molekularen Komponenten des Apoptose-Prozesses bei Korallen und Menschen wurde eindrucksvoll demonstriert durch die Einführung eines menschlichen TNF (HuTNFα) in die Korallen. Es zeigte sich, dass es direkt an die Korallen-Zellen bindet, dadurch die Caspase-Aktivität erhöht, was (über eine Kaskade von Prozessen) zur für die Apoptose typischen Bläschenbildung und zum Zellabbau führt. (Capsasen sind Enzyme, die Proteine durch Hydolyse abbauen und bei der Apoptose eine besondere Rolle spielen.) Umgekehrt führte ein TNF von Korallen (AdTNF1) bei menschlichen Zellen zu einem signifikant häufigeren physiologisch hervorgerufenen Zelltod. TNF von Korallen und Menschen sind also austauschbar.

Beispiele wie der zelluläre Apoptose-Mechanismus zeigen einerseits ein erstaunliches Ausmaß an Konservierung eines zellulären Prozesses und seiner Bestandteile; in evolutionstheoretischer Interpretation muss ein Stillstand bezüglich der Evolution dieses Mechanismus von mindestens 550 Millionen Jahren angenommen werden. Andererseits werfen sie aber auch die Frage auf, wann und wie ein solcher Mechanismus überhaupt evolutiv entstand. Denn wenn er offenkundig nicht nennenswert veränderbar ist, wie sollen dann hypothetische Vorstufen in irgendeiner Weise funktional und damit existenzfähig sein? Die Daten zeigen einmal mehr: Abruptes Auftreten und dann weitgehend Konstanz eines zentralen biologischen Struktur- und Funktionsgefüges.

Literatur

Quistada SD, Stotlanda A et al. (2014) Evolution of TNF-induced apoptosis reveals 550 My of functional conservation. PNAS early ed, doi: 10.1073/pnas.1405912111

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2014, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n213.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

05.06.14 Rippenquallen – eine Welt für sich

Die Untersuchung des Erbguts der Seestachelbeere (Pleurobrachia bachei; Ctenophora, Rippenquallen) sowie Daten zur Transkription (= Ablesen des Erbguts) aus zehn weiteren Rippenquallen-Arten bestätigten frühere Deutungen, wonach die Rippenquallen aus evolutionärer Perspektive zu den ursprünglichsten Tieren gehören und ihr komplexes Nervensystem unabhängig vom Nervensystem anderer Tiere entstand. Evolutionsbiologen zeigen sich über die Ergebnisse überrascht. Die Befunde können verschieden interpretiert werden, jede evolutionstheoretische Deutung aber wirft schwerwiegende ungelöste Fragen auf.

In der Diskussion um Schöpfung und Evolution wird häufig behauptet, es gebe keine Befunde, die die Evolutionsanschauung in Frage stellen würden, und die Evolutionstheorie1 werde laufend bestätigt. Das hört sich gut an, aber vermutlich würde man sich kaum darauf verständigen können, was überhaupt widersprechende Befunde wären. Die zweite Behauptung, es gebe immer wieder Bestätigungen, kann man hingegen besser überprüfen, weil Biologen wiederholt Erwartungen formuliert haben, die sie aus der Evolutionstheorie abgeleitet haben. Eine solche Erwartung war, dass ähnliche komplexe Organsysteme nicht zweimal unabhängig entstehen könnten. Nicht umsonst gelten (komplexe) Ähnlichkeiten als Hinweise auf gemeinsame Abstammung und bilden die Basis für Stammbaumrekonstruktionen. So wird Leonid Moroz, Neurowissenschaftler an der Universität von Florida, bezüglich der Entstehung des Nervensystems zitiert: „Jeder ist der Auffassung, dass diese Art von Komplexität nicht zweimal auftreten könne, aber dieser Organismus legt nahe, dass es doch passiert ist“ (Callaway 2014).2

Die Rede dabei ist von der Rippenqualle Pleurobrachia bachei, bekannt als Seestachelbeere, und darüber hinaus vom ganzen Tierstamm der Rippenquallen (Ctenophora). Moroz bezeichnet diese ungewöhnlichen Organismen als „Aliens, die auf die Erde gekommen sind“ (Callaway 2014). Rippenquallen sind Prädatoren (Räuber) des Meeres und bewegen sich mit Hilfe eines Bündels von Cilien fort. Ihre Beute fangen sie mit innervierten Tentakeln, die von klebrigen Zellen (sog. Colloblasten) gesäumt sind, und verschlingen sie mit ihrem Mund, dem sich ein sackartiger Darm anschließt. Die Rippenquallen besitzen ein Nervennetz mit regionalen Spezialisierungen, darunter Sinnesorgane für Lichtrezeption und die Schwerkraftempfindung. Es ist auch bei der Wahrnehmung der Beute und der Bewegung der Muskultur im Einsatz.

Das Nervensystem ist es, das für die Überraschung seiner mutmaßlich zweimaligen unabhängigen Entstehung sorgt. Schon die Untersuchung des Genoms (= komplettes Erbgut) der Rippenqualle Mnemiopsis leidyi hatte nahelegt, dass das Nervensystem der Rippenquallen unabhängig vom Nervensystem anderer Tiere entstanden sei (Ryan et al. 2013). Dafür gibt es zwei Gründe: Die Rippenquallen müssen aufgrund von Gen- und Proteinvergleichen an die Basis des Tierreichs gestellt werden, und nicht – wie zuvor angenommen – die einfacher gebauten Schwämme (Porifera) und Plattentiere (Placozoa), die kein Nervensystem besitzen. Und zweitens, das Nervensystem der Rippenquallen unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von dem aller anderen Tiere mit Nervensystem. Beides wurde nun durch die Entschlüsselung des Genoms der Seestachelbeere Pleurobrachia bachei bestätigt, sowohl die basale Position der Rippenquallen als auch die großen Unterschiede in ihrem Nervensystem gegenüber anderen Organismen. Einige Bespiele dafür: Viele der sonst vorhandenen Komponenten des Nervensystems (Regulationsgene, Strukturgene, Signalmoleküle) fehlen bei der Seestachelbeere. Während in fast allen sonstigen Nervensystemen dieselben zehn primären Neurotransmitter* im Einsatz sind, nutzt Pleurobrachia deren nur einen oder zwei. Außerdem stellte sich heraus, dass einige biologisch aktive molekulare Substanzen, die bei anderen Organismen spezifisch für Nervenzellen sind, bei der Seestachelbeere zwar auch vorkommen, aber überraschenderweise nicht in Nervenzellen, sondern in anderen Geweben genutzt werden (Moroz et al. 2014, Hejnol 2014).

*Neurotransmitter (= Botenstoffe an den Kontaktstellen von Nervenzellen)

Bemerkenswert ist weiter, dass Pleurobrachia weder microRNA besitzt (bei den meisten anderen Tieren ein wichtiger Teil der Genregulation) noch die bei anderen Tieren wichtigen Hox-Gene (die u. a. eine Schlüsselrolle bei der Formung der Körperachsen spielen).

Für die evolutive Einordnung der Rippenquallen ergibt sich aus der Befundsituation ein Trilemma:

- Die zweimalige unabhängige Entstehung des Nervensystems widerspricht bisherigen Erwartungen im Rahmen evolutionstheoretischer Deutungen (s. o.). Es ist ohnehin unbekannt, wie ein Nervensystem evolutiv entstanden ist; nun ist man damit konfrontiert, dass dies zweimal unabhängig geschehen sein muss.

- Es kann alternativ auch angenommen werden, dass ein Nervensystem nur einmal entstanden ist und die Schwämme und Plattentiere es (samt anderen Merkmalen) wieder verloren haben. Diese Sichtweise steht vor dem Problem, weshalb ein derart nützliches komplexes Organsystem komplett aufgegeben worden sein sollte.

- Es ist nicht endgültig gesichert, dass die Rippenquallen tatsächlich an der Basis des evolutionären Tier-Stammbaums stehen. Früher waren die Rippenquallen und die Nesseltiere aufgrund mancher Gemeinsamkeiten zu den Hohltieren zusammengefasst worden. Das Nervensystem könnte auch in diesem Fall nur einmal entstanden sein. Da aber die Nervensysteme von Rippenquallen und anderen Tieren wie dargestellt in vielerlei Hinsicht verschieden sind, stellt sich dann die Frage, wie und warum der enorme Umbau des Rippenquallen-Nervensystems in das Nervensystem der anderen Tiere erfolgte.

Hejnol (2014) versucht in seinem Kommentar aus dem Bock einen Gärtner zu machen und meint, die neue Sicht von der unabhängigen Entstehung zweier unterschiedlicher Nervensysteme sei ein Schlag gegen die anthropozentrische Sicht, dass komplexe Merkmale allmählich entstanden seien, was schließlich mit der Entstehung des Menschen gipfelte, und dass komplexe Merkmale nicht zweimal evolvieren würden. Aber so einlinig funktioniere Evolution nicht, sondern sei ein Prozess, der in allen Linien voranschreite.

Der Kommentar ist sehr erhellend. Aus ihm geht hervor, welche grundsätzlichen Unterschiede bezüglich des Grundverständnisses von Evolution innerhalb der Evolutionsbiologen existieren. Die Behauptung, Evolution führe zu einem Wandel mit ähnlichen komplexen Resultaten in verschiedenen Linien, ist gewagt und beruft sich auf Vorgänge, die bislang niemand kennt und nicht durch Faktenwissen gestützt ist. Und weshalb soll die Erwartung, dass komplexe Organsysteme nicht zweimal entstehen, anthropozentrisch sein? In Wirklichkeit wurde diese Erwartung aus der Kenntnis der bislang ermittelten Evolutionsmechanismen abgeleitet und propagiert (s. o.); diese Erwartung wurde hier enttäuscht. Wenn eine Organismengruppen wie die hier vorgestellten Rippenquallen trotz vieler Gemeinsamkeiten klar von anderen abgrenzbar sind und keine natürlichen Mechanismen bekannt sind, wie diese Grenzen evolutionär überbrückt werden können, muss dies als schwerwiegendes Problem innerhalb des evolutionsbiologischen Forschungsprogramms auch so benannt werden.

Unabhängig davon besteht als Alternative die Deutungsmöglichkeit, dass die Grenzen primär existierten, d. h. nicht die Folge einer wie auch immer gedeuteten Evolution, sondern Folgen einer Schöpfung sind.

Literatur

Callaway E (2014) Jelly genome mystery. Nature 509, 411.

Hejnol A (2014) Excitation over jelly nerves. Nature, doi:10.1038/nature13340.

Morot LL, Kocot KM et al. (2014) The ctenophore genome and the evolutionary origins of neural systems. Nature doi:10.1038/nature13400.

Rokas A (2013) My oldest sister is a walnut? Science 342, 1327-1329.

Ryan F, Pang K et al. (2013) The genome of the ctenophore Mnemiopsis leidyi and its implications for cell type evolution. Science 342, 1242592, doi: 10.1126/science.1242592

Anmerkungen

1 zum Begriff: hier gemeint als Abstammung aller Lebewesen von andersartigen Vorfahren.

2 „Everyone thinks this kind of complexity cannot be done twice,“ Moroz says. „But this organism suggests that it happens“ (Callaway 2014).

Autor dieser News: Reinhard Junker

© 2014, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n212.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

17.01.14 Immer verworrener: Verwandtschaftsbeziehungen der ältesten Vielzeller

Erstmals wurde das gesamte Erbgut einer Rippenqualle sequenziert. Die Analyse der Daten ergab mehrere Überraschungen: Rippenquallen stehen anstelle der einfacher gebauten Schwämme an der Basis des Tierreiches. Für den gemeinsamen Vorfahren muss wahrscheinlich die Existenz eines Nervensystems angenommen werden, das die Schwämme wieder verloren hätten. Die Entstehung von Mesoderm und Muskelzellen muss zweimal unabhängig erfolgt sein. Die Befunde sind aus einer Schöpfungsperspektive leichter verstehbar.

In ihrem Buch „The Cambrian Explosion“ beschreiben Erwin & Valentine (2013, 266) die ursprüngliche Erwartung, die man über genetische Ähnlichkeiten von Organismen hatte. Vielzellige Organismen mit verschiedenen Bauplänen sollten kaum Ähnlichkeiten auf genetischer Ebene ausweisen: „Da Vielzeller-Baupläne entlang auseinanderstrebender Pfade evolvierten, um eine reiche morphologische Verschiedenartigkeit hervorzubringen, die wir sowohl bei fossilen als auch heutigen Faunen beobachten, schien es vernünftig zu sein, entsprechend große Unterschiede in ihrem Erbgut zu erwarten. … Es schien wahrscheinlich zu sein, dass beispielsweise Gliederfüßer und Chordaten nur wenige Gene teilen.1 Vor etwa 50 Jahren meinte Ernst Mayr, der „Darwin des 20. Jahrhunderts“, die Suche nach homologen Genen außer bei nah verwandten Formen sei aussichtslos (Mayr 1963, 609; vgl. Carroll 2005, 9).2

Heute wissen wir, dass es sich ganz anders verhält. Viele Regulationsgene, Gen-Netzwerke und Signalwege sind bei Organismen mit den unterschiedlichsten Bauplänen (von Quallen bis Wirbeltieren und Gliederfüßern u. v. a.) sehr ähnlich. Aus evolutionärer Perspektive muss aufgrund dieses eigentlich unerwarteten Befunds angenommen werden, dass der gemeinsame Vorfahr (mit einem einfachen Körperbauplan!) genetisch ausgesprochen komplex gewesen sein muss. Denn alle Gene, die in mehreren Organismen mit verschiedenen Bauplänen vorkommen, müssen in diesem ersten, einfachen und hypothetischen Organismus vorhanden gewesen sein. Die so bereits vorhandenen Gene sollen dann in den verschiedenen Linien für neue Zwecke rekrutiert worden sein. Es hat sich eingebürgert, dabei von genetischen Baukästen („tool-kits“) zu sprechen. Es scheint so, dass „Teile“ aus diesen „Baukästen“ je „nach Bedarf“ verwendet oder weggelassen wurden.3