Wort-und-Wissen-Info 2/2025

Inhalt

- Grußwort von Reinhard Junker

- Mendels Genetik neu bewertet

- Die Blüte der Passionsblume – ein vierfaches Schöpfungsindiz

- Infos zum Neuentwurf unserer Gensesisnet-Website

- Grundtypen: Größte Datensammlung weltweit geht online

- Finanzbericht 2024 und Haushaltsplan 2025

- Studium Integrale Journal

- Einladungen zu Tagungen

Grußwort von Reinhard Junker

Liebe Freunde von Wort und Wissen

die Nächstenliebe gehört neben der Liebe zu Gott zum höchsten Gebot (Mt 22,37–40), und das Neue Testament ist voll von praktischen Anweisungen, wie dieses Gebot konkret gelebt werden kann. Jesusnachfolger haben viele Gründe, Liebe zu üben, da sie davon leben, dass sie selbst von Jesus geliebt sind. Es gibt im Neuen Testament aber auch noch eine weniger beachtete Begründung für tätige Liebe. Hören wir auf Worte Jesu in der Bergpredigt. „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte (Mt 5,43–45). Das „denn“ ist wichtig: Gott ist so gütig, dass er auch die Menschen, die Ihn ablehnen, mit dem Nötigen versorgt. Abwechslungsreiches Wetter als Voraussetzung für Wachstum und Nahrung ist nicht einfach nur Ausfluss von Naturprozessen, sondern Zeichen von Gottes Güte. Als Schöpfer wirkt Gott auf geheimnisvolle Weise auch in den regelhaften und erforschbaren Vorgängen in der Natur.

Gottes Güte zeigt sich auch in regelmäßigen Wetterabläufen.

Die regelhaften Prozesse in der Schöpfung, auf die Jesus hier Bezug nimmt, sollen noch einem weiteren Zweck dienen. Nachdem Barnabas und Paulus auf ihrer ersten Missionsreise in Lystra (Kleinasien) durch Gottes Kraft einen Gelähmten geheilt hatten, wollten die Leute dort die beiden als den Gott Zeus und seinen Boten Hermes verehren. Paulus und Barnabas wehren sich dagegen sozusagen mit Händen und Füßen – und mit der Botschaft, dass die Menschen sich doch von diesen nichtigen Göttern bekehren sollen „zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat“ (Apg 14,15). Dabei verweisen sie nicht nur auf Gott als verehrungswürdigen Schöpfer, sondern auch auf seine Güte, durch die er die Menschen versorgt: „Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen. Doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt; er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude“ (Apg 14,16–17). Dies ist ganz im Sinne des Wortes von Paulus, dass Gott durch seine Güte die Menschen zur Umkehr bewegen will (Röm 2,4). Die Wetterabläufe, auf die Jesus in der Bergpredigt und Paulus in seiner Predigt in Lystra Bezug nehmen, sollen von den Menschen als Hinweis auf die Güte Gottes erkannt werden und sie zur Umkehr bewegen. So können Gegebenheiten in der Schöpfung helfen, Gottes Güte zu erkennen, Ihm dafür die Ehre zu geben und uns daran erinnern, genauso großzügig mit unseren Mitmenschen umzugehen.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Reinhard Junker

Mendels Genetik neu bewertet

Seit einiger Zeit sind Biologen in der Lage, Veränderungen zu entschlüsseln, die verschiedenen Ausprägungen einzelner Gene zugrunde liegen – mit überraschenden Befunden: – Sind rezessive Gene einfach defekte Gene?

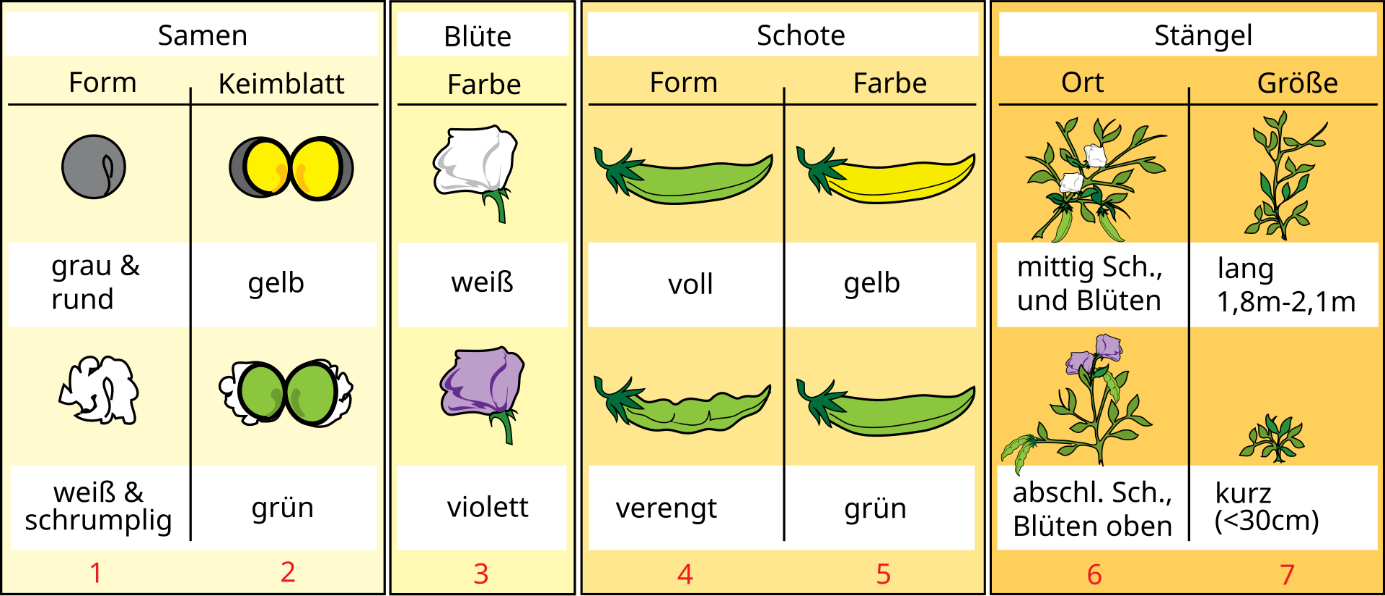

Gregor Mendel, oft als „Vater der Genetik“ bezeichnet, legte im 19. Jahrhundert mit seinen sorgfältigen Erbsenexperimenten den Grundstein für unser Verständnis von Vererbung. Seine Arbeit, veröffentlicht im Jahr 1866, führte die Konzepte von dominanten und rezessiven Merkmalen ein. Nach dem klassischen Verständnis überdeckt ein dominantes Allel (= Genvariante 1) die Ausprägung eines rezessiven Allels (= Genvariante 2) bei mischerbigen Individuen; rezessive Merkmale treten nur dann auf, wenn beide Allele rezessiv vorliegen. In Mendels Erbsenversuchen beispielsweise führt ein dominantes Allel für gelbe Samen (Y) dazu, dass bei mischerbigen Pflanzen (Yy) gelbe Samen erscheinen, während grüne Samen nur bei reinerbigen rezessiven Pflanzen (yy) vorkommen. Die klassische Sichtweise geht also davon aus, dass die Ausprägung rezessiver Gene im mischerbigen Zustand durch dominante Gene unterdrückt wird – das rezessive Merkmal bleibt unsichtbar.

Ein wachsender Bestand molekulargenetischer Beobachtungen, die ich in meinem Buch Darwin Revisited (2009) beschrieben habe, stellt diese traditionelle Interpretation jedoch zunehmend infrage.

Demnach sind rezessive Gene nicht einfach nur „versteckt“ oder unterdrückt, sondern häufig defekt – also aufgrund von Mutationen oder Störungen wie Einfügungen von sog. Transposons (springende Gen-abschnitte) nicht mehr funktionsfähig.1 Dominante Allele hingegen sind funktional und können den Funktionsverlust des rezessiven Allels in der Regel ausgleichen. Meiner Ansicht nach gibt es keine Gene „für“ Merkmale wie Zwergwuchs oder weiße Blüten. Stattdessen entsteht der rezessive Phänotyp normalerweise, weil das funktionsfähige Gen – zum Beispiel für das Längenwachstum der Sprossachse – defekt ist. Ebenso bleibt eine Blüte weiß, wenn das Gen für die Farbgebung beschädigt ist. Diese Sichtweise definiert Dominanz nicht mehr als ein Maskieren, sondern als das Vorhandensein eines funktionierenden Gens, das den normalen Zustand aufrechterhält. Wenn rezessive Gene wie z. B. beim oben genannten yy gleicherbig exprimiert werden, d. h. zur Ausprägung gelangen, sind die Genprodukte (meist Proteine) nicht funktional. Dies legt nahe, dass rezessive Phänotypen typischerweise aus defekten Genen resultieren – nicht aus alternativen, aber funktionalen Genvarianten.

Abb. 1: Die sieben Merkmale von Erbsenpflanzen, bei denen Mendel die Vererbung untersuchte. (mittig Sch. = Schote befindet sich in der Mitte eines Zweigs, abschl. Sch. = Schote befindet sich am Zweigende) (Mariana Ruiz LadyofHats, CC0)

Belege für die Annahme „rezessives Gen = defektes Gen“

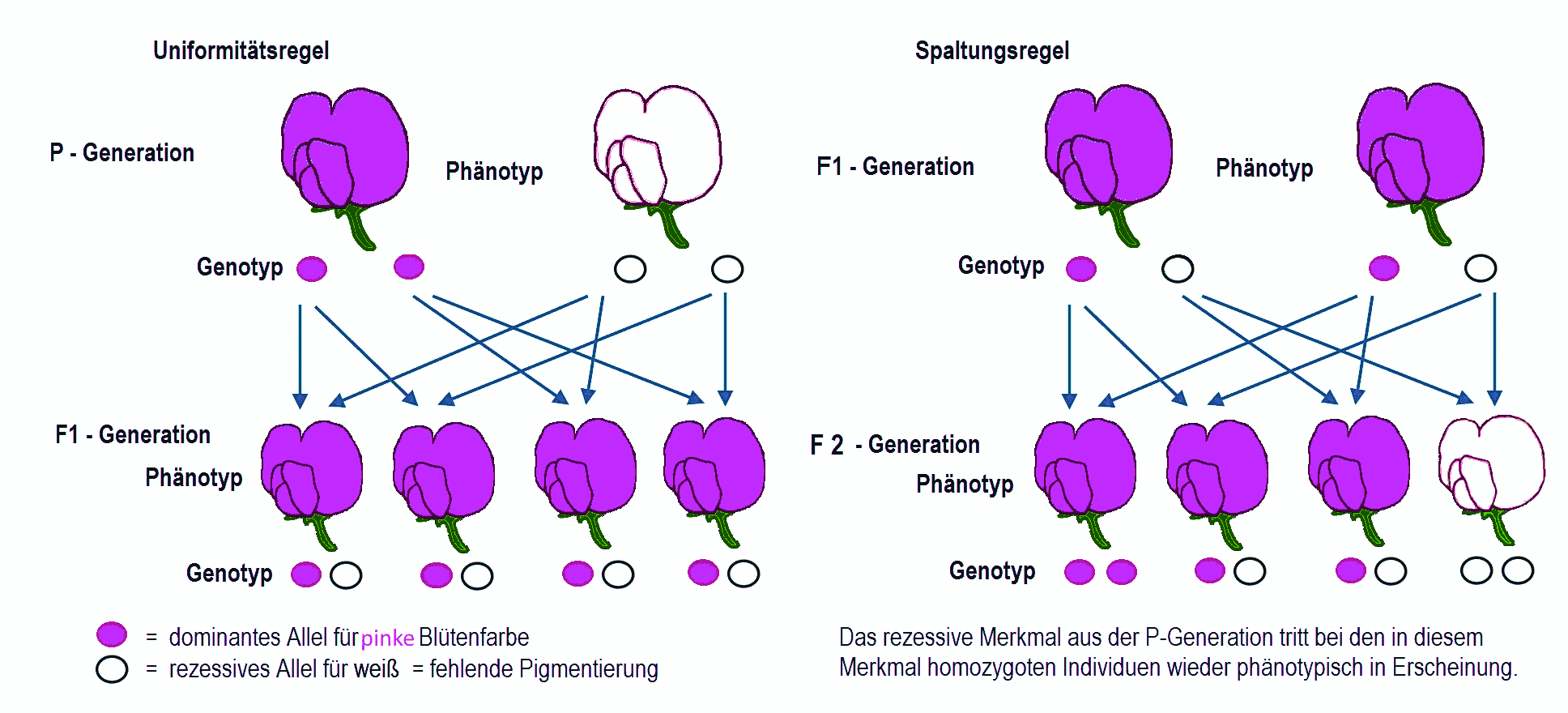

Aktuelle molekulare Studien zu Mendels Erbsen-Genen liefern überzeugende Belege für diese These. So wird der runzlige Samen- Phänotyp (rezessiv gegenüber runden Samen) durch eine Transposon-Insertion (d. h. Einfügen eines „springenden Genabschnitts“) im PsSBE1-Gen verursacht, welche die Stärkebiosynthese stört und das Gen funktionsunfähig macht. Der gelbe Hülsen-Phänotyp (rezessiv gegenüber grünen Hülsen) geht auf eine große genomische Deletion (Entfernen eines Genabschnitts) oberhalb des ChlG-Gens zurück, die die Chlorophyllproduktion beeinträchtigt. Die weiße Blütenfarbe (rezessiv gegenüber violett) ist mit einer Deletion im PsbHLH-Gen verbunden, und der Zwergwuchs (rezessiv gegenüber groß) mit einer Mutation im LE-Gen, das die Gibberellin-Produktion reguliert – entscheidend für das Längenwachstum der Pflanze. Diese Erkenntnisse, veröffentlicht in einer Nature-Studie von 2025 (Fridman et al.), zeigen, dass die rezessiven Merkmale in Mendels Versuchen häufig auf Funktionsverluste zurückgehen – verursacht durch Transposons, Verluste oder Punktmutationen – und nicht durch funktionale alternative Allele (= Genvarianten).2,3 Das deutet darauf hin, dass rezessive Allele meist defekt sind, während die Dominanz durch ein funktionales Allel ermöglicht wird. Damit wird das klassische Verständnis, dass rezessive Allele lediglich „versteckt“ sind, infrage gestellt – etwa bei Mendels 3:1-Verhältnissen in der F2-Generation („Enkelgeneration“, s. Abb.2). So ist das Verhältnis von 3:1 bei violetten zu weißen Blüten nicht durch ein überdecktes weißes Blüten-Allel erklärbar, sondern durch das Fehlen einer funktionierenden PsbHLH-Aktivität bei reinerbig rezessiven Pflanzen.

Folgen für die Mendelsche Genetik

Die Ausführungen von Fridman et al. in Nature (und diskutiert auf scinexx.de) stützt im Wesentlichen meine Sichtweise – insbesondere den Gedanken, dass rezessive Gene im dominanten/rezessiven Erbgang nicht einfach unterdrückt werden. Darin wird gezeigt, dass rezessive (defekte) Allele tatsächlich exprimiert werden und beim Menschen auch ganz andere Merkmale beeinflussen können, z. B. Fitness, Intelligenz oder Bildungsniveau. Nach dem klassischen Mendel-Modell maskieren dominante Allele die rezessiven, sodass die Effekte der letzteren nur im reinerbigen Zustand sichtbar werden. Doch einige Fälle zeigen: Auch bei mischerbigen Trägern rezessiver Mutationen (wie z. B. Yy) können Effekte zutage treten – etwa die Malariaresistenz im Fall der Sichelzellenanämie. Hier verursachen defekte Gene zwar krankmachende Veränderungen, zugleich bringt dieser Informationsverlust dem Träger unter bestimmten Umweltverhältnissen aber auch adaptive Vorteile, weil die mischerbige Anlage vor Malaria schützt.2,3 Ebenso rufen viele rezessive Gene, die im reinerbigen Zustand schwere Erbkrankheiten verursachen, auch gewisse Effekte im mischerbigen Zustand hervor – wenn nur ein Elternteil das defekte Gen weitergegeben hat. In einem Artikel auf der Internetseite scinexx wird sogar die Frage aufgeworfen, ob Biologielehrbücher überarbeitet werden sollten, um dieser neuen Sichtweise besser gerecht zu werden und die simple Dichotomie zwischen dominant und rezessiv zu überdenken.3

Kontroversen und Kritik

Das klassische Mendel-Modell ist seit langem ein Eckpfeiler der Genetik. Kritiker könnten einwenden, dass die Gleichsetzung von „rezessiv“ mit „defekt“ die Komplexität genetischer Interaktionen zu stark vereinfacht. Beispiele wie unvollständige Dominanz oder Kodominanz – etwa bei der Blütenfarbe von Mirabilis jalapa – zeigen, dass Allele auf vielfältige Weise miteinander interagieren können. In solchen Fällen werden beide Allele im Phänotyp sichtbar, was die Idee unterstützt, dass Mendels Regeln eher Muster der Genausprägung beschreibt als eine reine Unterdrückung rezessiver Allele.

Fazit: Ein Paradigmenwechsel mit weitreichenden Folgen?

Die Neuinterpretation rezessiver Gene als defekte, aber dennoch exprimierte Gene stellt eine tiefgreifende Herausforderung für das traditionelle Mendel-Modell dar – und fordert dazu auf, unser Verständnis von Vererbung neu zu überdenken. Gestützt durch molekulare Belege aus Mendels eigenen Erbsenversuchen, legt diese Sichtweise nahe, dass rezessive Phänotypen meist auf Geninaktivierungen zurückgehen, während Dominanz die Kompensation durch funktionale Allele widerspiegelt.

Die erste (links) und die zweite (rechts) Mendel’sche Regel (Nach Sciencia58, CC0)

Anstatt Mendels Werk zu entwerten, vertieft diese Perspektive unser Verständnis – und verbindet klassische Genetik mit den präzisen Erkenntnissen der modernen Molekularbiologie. Darüber hinaus wirft diese Sichtweise ein neues Licht auf Mendels Genetik und legt nahe, dass viele rezessive Merkmale, darunter Tausende von vererbbaren Erkrankungen wie Mukoviszidose, Sichelzellanämie oder Tay-Sachs, Ausdruck einer genomischen Degeneration sind. Diese Zustände werden demnach meist durch Funktionsverluste verursacht und verdeutlichen eine abnehmende Qualität des Erbguts, da defekte Allele normale biologische Abläufe stören. Aus theologischer Sicht spiegelt dieser Niedergang des Genoms die Realität des Sündenfalls wider: Die Trennung des Menschen von Gottes erhaltender Gegenwart in der Schöpfung führte dazu, dass die Welt nicht mehr in vollkommener Harmonie bleiben konnte – der Tod zog in die Schöpfung ein. Ohne die göttliche Ordnung, die einst das Leben bewahrte, zeigt auch das Erbgut – wie die gesamte Schöpfung – Spuren eines fortschreitenden Verfalls. Und doch haben wir allen Grund zur Ehrfurcht dem genialen Schöpfer gegenüber, dessen Design sich auch in der Widerstandskraft des Lebens und der Eleganz genetischer Mechanismen offenbart. Diese Sichtweise lädt uns ein, das Wunder der Vererbung zu bestaunen und gleichzeitig demütig die Grenzen unseres Verstehens anzuerkennen. Während wir Mendels Prinzipien weiterentwickeln, wächst unsere Wertschätzung für die wissenschaftlichen und geistlichen Dimensionen der Schöpfung – und unser Wunsch, mit unserem komplexen Erbe einer zunehmend fragilen genetischen Ausstattung weise umzugehen.

Peter Borger

Literatur

- Borger P (2017) Darwin Revisited – or how to understand biology in the 21st century. Scholars’ Press. Eine niederländische Ausgabe von Darwin Revisited wurde 2009 veröffentlicht

- Fridman H, Khazeeva G, Levy-Lahad E. et al. (2025) Reproductive and cognitive phenotypes in carriers of recessive pathogenic variants.

- Podbregar N (2025) Rezessive Gene: Hatte Mendel unrecht? Auch vermeintlich unterdrückte Mutationen rezessiver Gene beeinflussen unsere Fitness, vom 30.05.2025, https://www.scinexx.de/news/biowissen/rezessive-gene-hatte-mendel-unrecht/

Die Blüte der Passionsblume – ein vierfaches Schöpfungsindiz

Die Blüten der Passionsblumen sind nicht nur wunderschön, sondern zeigen auch vier Schöpfungsindizien. Sie sind spielerisch komplex, nicht-reduzierbar komplex, „unnötig“ schön und plastisch (anpassbar) – das sind alles deutliche Hinweise, dass sie aus der Hand des Schöpfers stammen.

Spielerische Komplexität

Die Blüten der Passionsblumen bestehen im Grundaufbau aus fünf Kelch- und Kronblättern, einer Nebenkrone und einer Blütensäule (verlängerte Blütenachse), an der in 1–2 cm Höhe fünf Staubblätter (bestehend aus Staubfaden und Staubbeutel), ein Fruchtknoten und drei Griffel und Narben positioniert sind. Staubbeutel und Narben sind versetzt zueinander angeordnet. In der Mitte der Nebenkrone, um die Blütensäule herum, befindet sich ein Nektarium (Abb. 1).Die Griffel bewegen sich während der Blütezeit in drei Stadien. In der Knospe stehen die Griffel und Staubfäden senkrecht nach oben. Mit dem Öffnen der Blüte bewegen sich auch die Staubfäden in die Horizontale, während die Griffel länger aufrecht bleiben (1. Stadium) und sich nur allmählich nach unten bis auf die Höhe der Staubbeutel biegen (2. Stadium). Im 3. Stadium biegen sich die Griffel nach oben und die Staubfäden nach unten. Anschließend schließt sich die Blüte wieder. Durch das erste und dritte Stadium wird eine Selbstbestäubung verhindert, was zum Erhalt der genetischen Vielfalt beiträgt. Die Bestäuber – z. B. Wespen, Bienen oder Kolibris – suchen unterhalb der Staubbeutel nach Nektar, wobei sie je nach Art des Bestäubers mit dem Rücken oder Kopf die Staubblätter bzw. Narben berühren und den Pollen aufnehmen bzw. abgeben. Die Bestäubung geschieht also unter fünf Voraussetzungen:

- Positionierung des Nektars

- Positionierung der Blütensäule im Bereich des Nektariums

- Richtiger Abstand zwischen Nebenkrone und Staubblättern und Narben

- Versetzte Positionierung der Narben zu den Staubbeuteln, damit diese den Narben bei der Bestäubung nicht im Weg sind

- Das Bewegen der Staubfäden und Griffel funktioniert einwandfrei

Abb. 1: Blaue Passionsblume (Passiflora caerulea) – eine der vielen Passionsblumenarten (Pixabay).

Sowohl der Blütenaufbau als auch der Bestäubungsvorgang der Passionsblume sind deutlich komplexer als bei vielen anderen Pflanzenarten. Von schlicht gebauten Blüten wie der des weit verbreiteten Hahnenfußes können wir ableiten, dass diese Komplexität funktional nicht notwendig ist, denn diese können sich offensichtlich genauso gut vermehren. Und hier kommen wir zum ersten Schöpfungsindiz der spielerischen Komplexität: Ein Schöpfer ist in der Lage, der Optik und Kreativität wegen etwas aufwendiger zu gestalten, als es funktional notwendig wäre. Blinde Naturprozesse besitzen hingegen keinerlei Neigung, spielerische Komplexität hervorzubringen. Die Blüte der Passionsblume kann evolutionstheoretisch mangels Selektionsdrücken, die zu spielerischer Komplexität geführt haben könnten, kaum erklärt werden.

Nicht-reduzierbare Komplexität

Zur spielerischen Komplexität kommt die nicht-reduzierbare Komplexität hinzu. Bestimmte Bestandteile sind für die Bestäubung unverzichtbar:

- Das Nektarium muss nahe der Blütensäule positioniert sein, da die Bestäuber sonst nicht unter die Staubbeutel und Narben gelockt würden.

- Staubblätter und Narben müssen an der Blütensäule angebracht sein.

- Staubbeutel und Narben müssen versetzt zueinander angeordnet sein. Die Narben können nur im zweiten Stadium bestäubt werden, und wenn die Staubbeutel den Zugang zu den Narben blockieren würden, würde auch die Bestäubung verhindert.

- Das Bewegen der Griffel muss einwandfrei funktionieren. Sollten im Rahmen einer schrittweisen und unvollkommenen Entstehung dieser Bewegungsfähigkeit die Griffel einer Zwischenstufe dauerhaft oben bleiben, wäre eine Bestäubung unmöglich und der bisherige Zustand im Laufe der Entstehung dieser Beweglichkeit würde ausselektiert.

- Der Abstand zwischen Nektarium und dem Bestäubungsapparat bestimmt, welche Bestäuber zur Bestäubung fähig sind. Ein deutlich zu geringer oder zu großer Abstand könnte die Bestäubung erschweren oder sogar unmöglich machen.

Die in sich abgestimmte Komplexität der Passionsblume zeugt viel eher von einem Schöpfer als von zukunftsblinder Evolution.

Abb. 2: Vielfalt von Passionsblumen (Pixabay)

„Unnötige“ Schönheit

Nun das Offensichtlichste: Die Pflanzen der Gattung der Passionsblumen sind wunderschön. Es gibt über 530 Arten der Passionsblumen und die Farbenvielfalt ihrer Blüten erstreckt sich von weiß und gelb über rot, violett und grün bis rosa. Manche Arten sind einfarbig, andere mehrfarbig. Bei manchen Arten ist die Nebenkrone gewellt. Bilder sagen hier mehr als viele Worte (Abb. 2). Ein Schöpfer, der einfach Freude an seinem Werk hat, bietet hierfür eine naheliegende Erklärung.

Plastizität

Plastizität bezeichnet die Fähigkeit der Organismen, sich mittels angelegter Variationsprogramme schnell an Umweltveränderungen individuell anpassen zu können. Ein bekanntes Beispiel beim Menschen ist die Verdickung der Hornhaut bei erhöhter mechanischer Beanspruchung der Haut. Bei der Passionsblume liegt Plastizität z. B. im Blütenstiel vor. Die Blüten sind je nach Art aufrecht, waagerecht oder herabhängend ausgerichtet. Wenn der Spross nicht entsprechend der vorgesehenen Blütenausrichtung ausgerichtet ist, krümmt sich der Blütenstiel in die entsprechende Richtung. Was ist daran nun ein Schöpfungsindiz? Plastizität bedeutet programmierte Anpassungsfähigkeit bei veränderten Umweltbedingungen (hier eine ungünstige Lage des Blütenstiels). Da Evolutionsmechanismen nicht vorausplanen können, sind sie damit überfordert, ein ganzes Programm für bloße Eventualitäten hervorzubringen. Nur ein Schöpfer kann Variationsprogramme für mögliche künftige Umstände schaffen. Plastische Reaktionen funktionieren wie ein Regelkreis. Ein Soll-Wert ist vorgegeben, der Ist-Wert wird gemessen (teilweise wird über einen längeren Zeitraum ein Mittelwert ermittelt) und bei Abweichung, die ebenfalls ermittelt werden muss, wird das Erreichen des Soll-Wertes eingeleitet. Plastizität erfordert also nicht-reduzierbar komplexe Konstellationen:

- Ein vorgegebener Soll-Wert

- Ein „Messapparat“ zur Messung des entsprechenden Umweltreizes bzw. des Ist Wertes

- Ein Sollwert-/Istwert-Vergleich

- Eine Weiterleitung der Signale (bei Tier und Mensch ans Gehirn)

- Ein entsprechendes Variationsprogramm, das aktiviert werden kann auch bei der Passionsblume gibt es diesen Regelkreis in Form der vorgesehenen Blütenausrichtung als Soll-Wert, der Ausrichtung der Sprosse als Ist-Wert und dem Krümmen des Stiels als Ergebnis eines plastischen Variationsprogrammes.

Fazit

Die Blüten der Passionsblumen sind ein eindrückliches Zeugnis ihres Schöpfers. In Summe können sie durch einen Schöpfer erheblich plausibler als durch die Evolutionstheorie erklärt werden.

Janik Neuland

Infos zum Neuentwurf unserer Gensesisnet-Website

Biblische Archäologie: Neue, umfassende Datensammlung

Abb. 1: Die neue Rubrik „Biblische Archäologie“ auf Genesis-net.de

Auf unserer neu gestalteten Website genesis-net.de haben wir seit Kurzem eine neue Datensammlung für den Fachbereich „Biblische Archäologie“ angelegt (https://genesis-net.de/biblische-archaeologie/). Dort haben wir alle unsere bisherigen Veröffentlichungen der letzten vier Jahrzehnte zur Biblischen Archäologie gesammelt und nach Epoche (von Urgeschichte bis Neues Testament) sortiert. Es ist einiges an spannenden Themen zusammengekommen. Außerdem finden sich dort Links zu den gesammelten englischsprachigen Publikationen unseres Archäologen PD Dr. habil. Peter van der Veen (https://uni-mainz.academia.edu/PetervanderVeen) sowie zu unseren Büchern zum Thema (https://www.wort-und-wissen.org/produkt-kategorie/themen/archaeologie/).

Überblicksartikel zu biblischen Personen & Ereignissen in Mesopotamischen Keilschriften (9.–5. Jh. v. Chr.)

Neben der oben beschriebenen Datensammlung sind wir dabei, neue Überblicksartikel zusammenzustellen, die biblisch relevante Funde aus der Archäologie präsentieren, um so den Glauben an die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes zu stärken. So konnten wir im Juni einen neuen Überblicksartikel über archäologische Hinweise aus eisenzeitlichen Keilschriftquellen aus Mesopotamien zu der Königszeit in Israel und Juda zusammenstellen (https://genesis-net.de/keilschriftliche-belege/). An einer entsprechenden Sammlung von eisenzeitlichen Inschriften aus Israel selbst wird gerade gearbeitet. Darüber hinaus werden wir auch in Zukunft mehr Aktuelle News zum Thema Biblische Archäologie herausbringen (https://genesis-net.de/n/news-von-2025/).

Neuer Grundlagenartikel über Sternevolutionsmodelle – eine kritische Betrachtung

Auf der Webseite genesis-net.de gibt es darüber hinaus viele Artikel aus anderen Abb. 1: Die neue Rubrik „Biblische Archäologie“ auf Genesis-net.de Disziplinen der Wissenschaft. Kürzlich haben wir einen neuen, allgemeinverständlichen Artikel zum aktuellen Forschung stand bezüglich des Alters von Sternen bzw. der Sonne bereitgestellt, den Ludmila Schneider dankenswerterweise verfasst hat (https://genesis-net.de/sternevolutionsmodelle/). Dabei zeigt sie unter anderem auf, dass nicht alle benötigten Größen der Sonnenmodelle auch real messbar sind, weshalb einige Modellannahmen benötigt werden – wie z. B., dass die Sonne immer chemisch homogen war. So kommen dann verschiedene Modelle bzw. Sonnen-Simulationen auch auf unterschiedliche Altersangaben für unsere Sonne. Zusätzlich geht die Autorin im Fazit auch darauf ein, dass man aus biblischer Perspektive mit anderen Voraussetzungen und Annahmen als in den genannten Sternevolutionsmodellen an die Fragestellung herangeht, weswegen dann auch andere Schlussfolgerungen resultieren.

Regelmäßig aufschlussreiche Wissenschaftsnachrichten

Des Weiteren findet man unter der Rubrik „News“ auf genesis-net.de auch regelmäßig aktuelle Wissenschaftsnachrichten aus Schöpfungsperspektive (https://genesis-net.de/n/). Der neuste Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema „Lebensentstehung“: Die Molekularbiologen Nick Lane und Joana Xavier haben in der renommierten Zeitschrift Nature einen Überblicksartikel verfasst. Dieser wurde von Dr. Boris Schmidtgall und Benjamin Scholl aufgegriffen und aus Schöpfungsperspektive kritisch kommentiert (https://genesis-net.de/n/360-0/). Lane und Xavier zeigen nämlich mit ihren Ausführungen in ungewohnter Offenheit auf, warum eine evolutionär gedachte Lebensentstehung zum aktuellen Zeitpunkt vor gewaltigen ungelösten Problemen steht. Damit ist und bleibt die Herkunft der ersten lebenden Zellen ein deutlicher Hinweis auf einen Schöpfer.

Einladung zum Entdecken

Ich lade Sie, liebe Leser, hiermit herzlich ein, auf unserer Website genesis-net.de auf Spurensuche zu gehen. Dort erhalten Sie anhand von wissenschaftlichen Hintergründen Hilfestellung zu einem tieferen Verständnis der Schöpfung und der Heiligen Schrift.

Benjamin Scholl

Grundtypen: Größte Datensammlung weltweit geht online

Abb. 1: Mindestens 4 Familien aus der Ordnung der Galliformes (Hühnervögel) bilden einen Grundtyp. (nach http://www.evolutionslehrbuch.info/bilder/03/ekl-03-11.php)

Der renommierte Biologe und Fachbuchautor Dr. Herfried Kutzelnigg hat in den letzten Jahrzehnten die weltweit umfassendste Datenbank zu Hybriden und Grundtypen zusammengetragen. Diese wird nun Schritt für Schritt in englischer Sprache online verfügbar gemacht, damit Schöpfungswissenschaftler aus aller Welt darauf aufbauend weitere Grundtypen-Studien durchführen können (https://www.wort-und-wissen.org/artikel/data-collection-basic-types/). Einen ersten Überblick auf Deutsch über wichtige Grundtypen, die bereits näher untersucht worden sind, finden Sie unter: https://www.wort-und-wissen.org/artikel/grundtypentabelle/. Diese Liste ist auch für alle diejenigen interessant, die in Vorträgen, Jugend- oder Kinderstunden sowie Bibelstunden das Konzept der „Grundtypen“ weitergeben. Es zeigt sich nämlich deutlich, dass die ursprünglich von Gott geschaffenen Arten (Schöpfungseinheiten) dazu in der Lage waren, sich in viele verschiedene Biospezies je nach benötigten Umweltanforderungen anzupassen.

Finanzbericht 2024 und Haushaltsplan 2025

Die Mitgliederversammlung hat am 17. 5. 2025 den Finanzbericht für 2024 und den Haushaltsplan verabschiedet. Das Jahr 2024 konnte bei Gesamteinnahmen in Höhe von 708.000 € mit einem Überschuss in Höhe von 18.800 € abgeschlossen werden. Der Überschuss wurde in die Rücklage für die Betriebsführung überführt. Nachdem in einer früheren Mitgliederversammlung die Zweckbindung der Museumsrücklage aufgehoben worden war, wurde nun auch dieser Betrag in Höhe von 220.000 € der Rücklage für die Betriebsführung zugeführt. Der Haushaltsplan 2025 sieht Einnahmen in Höhe von 687.000 € und Ausgaben in Höhe von 711.000 € vor. Das geplante Defizit in Höhe von 24.000 € enthält aber auch wieder 20.000 €, die der Rücklage für die Betriebsführung zugeführt werden soll. Diese Rücklage ist somit eine „Spardose“, in der wir Geld zurücklegen, um auch dann Gehälter und Mieten zahlen zu können, wenn die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Per April sind die Einnahmen (Spenden, Medienstelle und Tagungseinnahmen) auf Vorjahresniveau (170.000 €). Die Ausgaben sind zwar minimal höher (173.000 €), liegen aber 67.000 € unter dem Vergleichswert vom Vorjahr. Hauptgrund sind die aktuell geringeren Personal kosten (–48.000 €), da wir in den ersten Monaten drei Mitarbeiter weniger beschäftigt haben, als im Vorjahr. Wir freuen uns darüber, dass Jürgen Diedrich zum 1. 6. 25 seinen Dienst in der Geschäftsstelle aufgenommen hat. Weitere Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter, die das Anliegen der Studiengemeinschaft Wort und Wissen weiterbringen wollen, sind budgetiert und ausgeschrieben. Wir danken Gott und allen Spendern für die kontinuierliche Versorgung mit den finanziellen Mitteln, die es uns ermöglichen, neben den kontinuierlichen Gehaltszahlungen auch Ausgaben für wissenschaftliche Projekte (z. B. Nigel Crompton, Michael Bar-Ron), die Aufstellung unseres Infostandes auf größeren Kongressen oder die Erstellung eines Imagefilmes zur Vorstellung von Wort und Wissen zu finanzieren.

Ihr Schatzmeister

Stephan Schmitz

Studium Integrale Journal

Das evolutionskritische Magazin

Themen Heft 1 / 2025

- R. Junker: Das Ende des Ähnlichkeitsbeweises für Evolution?

- B. Scholl: Herrscher der Nacht: die Eulen. Ein einziger Grundtyp?

- M. Brandt: „Homo“ naledi mit menschlicher Intelligenz? Kontroverse um Felskunst, Totenbestattung, Feuer- und Steinwerkzeugnutzung

- B. Schmidtgall: Reparaturmechanismen in der Zelle.

3. Lipide – brüchige Bausteine des Lebens - H. Kutzelnigg: Der Grundtyp der Pfingstrosen (Familie Paeoniaceae)

- R. Brandt: Dreifach unabhängiger Ursprung von Krugfallen

- H. Ullrich: Das Kiefergelenk der Säugetiere. Eine Säule der Evolution verliert ihr Fundament

- P. Borger & B. Scholl: Evolutionärer Stillstand auf molekularer Ebene bei Knochenhechten als „lebenden Fossilien“

- R. Junker: Medizin-Nobelpreis, microRNA und der Birkenspanner

- P. Borger: Genom-Dynamik erklärt Variation und Artbildung. Das Beispiel der Ringelwürmer

Streiflichter:

Tauchende Vögel – 14-mal unabhängig entstanden • Leuchtende Schnecke aus der Mitternachtszone - ein erstaunliches Mosaik • Oviraptorosaurier Yuanyanglong – eine weitere Mosaikform • Wie lokalisieren Pflanzen eine Lichtquelle? • Heidelberger Menschen auf Bärenjagd • Bernstein auch in der Antarktis • Katastrophale Kaskade von Ereignissen in Grönland • Jagen Buckelwale mit genial konstruierten Netzen? • Dinosaurier-Autobahn in England – „transkontinentale“ Verbindung in Gondwana

Jahresabo (2 Ausgaben; je 64–72 S.): 16,– € (außerhalb D: 17,– €) / 23,– SFr (Studenten/Schüler: 11,– €; außerh. D: 14,– €/ 15,– SFr); Einzelheft: 9 €; älteres Kennenlernexemplar € 4,– € / 6,– SFr (jeweils inkl. Versandkosten)

Einladungen zu Tagungen

Regionaltagung Schweiz

3.–5. Oktober 2025

sbt Beatenberg Gästehaus, Spirenwald str. 356, 3803 Beatenberg, Schweiz

Themen und Referenten

- PD Dr. Peter van der Veen: Die Bleitafel vom Berg Ebal: der früheste archäologische Hinweis auf Jahwe, den Gott Israels?

- Dr. Peter Trüb: Kaum Zeit für die Entstehung ferner Galaxien

- Dr. Reinhard Junker: Fossilien, Schöpfung und Evolution. Aktuelle Tendenzen in der Forschung

- Dr. Martin Ernst: Geologische Indizien für eine katastrophale Entstehung des Oberrheingrabens

- Dr. André Eggen: Darwinistische Evolution im Lichte der jüngsten Entdeckungen in der Genomik

Predigt

Dr. Martin Ernst: Psalm 73: Wenn sich der Gerechte mit dem Gottlosen vergleicht

Zusatzangebot am 3. Oktober

Geologisch-botanische Panoramawanderung (Leitung: Martin Ernst)

Regionaltagung Berlin

6. 9. 2025 (9:45–18:00 Uhr)

Ort: In den Räumen der EFG Berlin-Schöneberg, Hohenstaufenstr. 65, 10781 Berlin

Referenten und Themen

Dr. Peter Korevaar:

- Die Erde – der privilegierte Planet. Die Einzigartigkeit der Erde als Planet

- Klimawandel – was ist dran? Zusammenfassung der Ergebnisse der W+W KlimaAG

Prof. Dr. Henrik Ullrich:

- Was ist Leben? Eine Spurensuche!

- Es werde Licht – Biolumineszenz in der Tierwelt

Regionaltagung Vorarlberg

27. 9. 2025 (9:00–16:00 Uhr)

Ort: Vinomnasaal, Ringstraße 3, 6830 Rankweil, Österreich (Vorarlberg)

Referenten und Themen

- Dr. Susanne Roßkopf: Warum Gendermainstream eine Kampfansage an das christliche Menschenbild ist.

- Dr. Peter Trüb: Teilchen, Quanten und Konstanten: Die Feinabstimmung der Naturgesetze als Hinweise auf einen Schöpfer

- Dr. Karl-Heinz Vanheiden: Mit Jesus gegen die Bibel? Theologie und biblische Glaubwürdigkeit