„Harter Kern“ und Hilfshypothesen von Forschungsprogrammen in der Schöpfungsforschung

Inhalt

1. Problemstellung und Zielsetzung

Der Schöpfungsforschung, die sich auf die biblische Überlieferung stützt, wird häufig Wissenschaftlichkeit abgesprochen. Ihre Ergebnisse stünden von vornherein schon in groben Zügen fest – nämlich das, was in der Bibel steht. Die aus der Bibel abgeleiteten Grundlagen der Theoriebildung würden prinzipiell nicht zur Disposition gestellt; Schöpfungsforschung sei daher dogmatisch und nicht in unvoreingenommener Weise (wenn überhaupt) an Erkenntniszuwachs interessiert. Ein Scheitern aufgrund von Daten werde von vornherein ausgeschlossen; die Empirie müsse im Falle eines Widerspruchs mit den Glaubensvorgaben zurückstehen, womit Wissenschaft ad absurdum geführt werde.

Was aber ist „wissenschaftlich“ und wie funktioniert Wissenschaft in der Praxis außerhalb der Schöpfungsforschung? Die Geschichte der Naturwissenschaften zeigt jedenfalls, daß der Konflikt zwischen Theorien und Daten sehr häufig (wenn nicht sogar regelmäßig) sozusagen zuungunsten der Daten gelöst wird, oft über lange Zeit hinweg. Anders ausgedrückt: Widersprüchliche Daten werden zwar als Anomalien erkannt, welche die vorliegende Theorie in Frage stellen, es wird ihnen aber nicht das Gewicht beigemessen, die betreffende Theorie stürzen zu können. Weiter zeigt die Wissenschaftsgeschichte, daß es häufig gut war, Theorien nicht vorschnell aufgrund von Anomalien aufzugeben; immer wieder konnten Verbesserungen der Theorien Anomalien in stützende Daten umwandeln.

Inwieweit die oben genannten an die Adresse der Schöpfungsforschung gerichteten Kritikpunkte auch für Vorgehensweisen in der Evolutionsforschung zutreffen, soll hier nicht näher untersucht werden. Es sei aber darauf hingewiesen, daß wohl kaum ein Evolutionstheoretiker dafür offen ist, die „Tatsache“ der über einige Milliarden Jahre währenden organischen Evolution zur Disposition zu stellen. Diese wird de facto oft als eine Art Dogma zugrundegelegt. Inwieweit dieses Dogma nur hypothetischer Natur ist, soll hier dahingestellt bleiben.

In der evolutionstheoretischen Forschung führen widersprechende Daten keineswegs zu einem Hinterfragen einer allgemeinen Makro-Evolution der Lebewesen (zum Begriff „Makroevolution“ s. Junker & Scherer 2001, Kap. II.4). Vielmehr werden Teiltheorien im Rahmen des Evolutionsparadigmas entsprechend angepaßt (wie gut dies gelingt, wäre von Fall zu Fall zu diskutieren und ist ebenfalls nicht Thema dieses Artikels), ohne das grundlegende Paradigma in Frage zu stellen. Dieses bleibt als harter Kern unangetastet. Die Frage, unter welchen Umständen Evolution als Deutungsrahmen angetastet würde, ist nicht leicht zu beantworten und wird selten gestellt.

Zunächst soll also festgestellt werden, daß es im Wissenschaftsbetrieb nicht ungewöhnlich – vielmehr der Regelfall – ist, daß ein harter Kern von Theoriegebäuden vor Widerlegung geschützt wird. Wenn man so will: Wissenschaft ist immer ein Stück weit dogmatisch bzw. beruht auf Konventionen, die nicht empirisch begründet sind, sondern auf Vorlieben, Gewohnheiten etc. der beteiligten Wissenschaftler zurückzuführen sind.

Imre Lakatos hat diese Situation in seiner Forschungsprogramm-Konzeption dargestellt. Er unterscheidet bei Forschungsprogrammen zwischen dem „harten Kern“ einiger grundlegender Inhalte von Theorien, die vor einer Widerlegung geschützt werden (er zeigt aus der Wissenschaftsgeschichte, daß dieser Schutz mit guten Gründen erfolgt), und einem Mantel von Hilfshypothesen, die aufgrund neuer Erkenntnisse abgewandelt werden, um den harten Kern zu schützen. Die Überarbeitung des Schutzmantels soll dabei so erfolgen, daß dadurch Erkenntniszuwachs möglich ist, d. h. es soll möglich sein, neue Befunde vorherzusagen und diese sollten wenigstens teilweise auch bestätigt werden können.

Kommen wir auf die Schöpfungsforschung zurück. Daß sie dogmatische Elemente enthält, ist also im Wissenschaftsbetrieb nichts Ungewöhnliches. Daraus kann man ihr keinen „wissenschaftstheoretischen Strick“ drehen. Ob Schöpfungsforschung fruchtbare Wissenschaft sein kann, d. h. zu Erkenntniszuwachs führt, hängt von anderen Dingen ab.

Damit sind wir bei der Zielsetzung dieses Beitrags angelangt. Anhand eines Beispiels soll untersucht werden,

- ob schöpfungstheoretische Forschungsprogramme im Sinne von Lakatos existieren und als „wissenschaftlich“ bezeichnet werden können,

- ob schöpfungstheoretische Forschungsprogramme als schlagkräftige Konkurrenten zu evolutionären Forschungsprogammen angesehen werden können und

- ob die Lakatossche Forschungsprogramm-Konzeption ein für die Schöpfungsforschung passender wissenschaftstheoretischer Entwurf darstellt oder ob die Schöpfungsforschung eine ganz eigene Wissenschaftstheorie braucht. Kann die Schöpfungsforschung etwas – eventuell modifiziert – von dem übernehmen, was „auf dem Markt“ ist?

2. Das Forschungsprogramm-Konzept von Lakatos: Wissenschaft ist ein Wettstreit von Forschungsprogrammen

2.1 Hinführung

In diesem Kapitel orientiere ich mich vornehmlich an Lakatos (1974) (abgekürzt „L“) sowie ergänzend an Chalmers (1994). Darüber hinaus verwende ich an wenigen Stellen einige Formulierungen aus einem unveröffentlichten Aufsatz von Udo Kelle (1998) und aus einer Stichwortliste eines Vortrages von Frank Rieger (1995).

Um die Motivation für das Forschungsprogramm-Konzept von Lakatos einsichtig zu machen, ist ein kurzer Ausflug zu einigen Stationen der neueren Geschichte der Wissenschaftstheorie hilfreich. Als Leitfrage kann formuliert werden: Gibt es eine unhintergehbare Basis für sichere Erkenntnis?

2.1.1 Logischer Empirismus

Nach dem Rechtfertigungsdenken des logischen Empirismus bzw. logischen Positivismus besteht Wissenschaft aus bewiesenen Aussagen. Wissen wird mit bewiesenem Wissen gleichgesetzt. Wissenschaftlichkeit bedeutet „auf empirischen Beobachtungen beruhend“. Diese werden in sog. Protokollsätzen (Formulierungen von Beobachtungssätzen) festgehalten. Von ihnen ausgehend sollen durch Induktion allgemeine Sätze formuliert werden.

Auf diese Weise kann jedoch kein Beweis geführt werden, weil viel zu viele Fälle überprüft werden müssen, was unmöglich ist (Induktionsproblem). Wenn von einzelnen Beobachtungen auf die Gesamtheit geschlossen wird, transzendieren daraus abgeleitete Gesetze unsere Erfahrung. Außerdem ist es aus praktischen Gründen nicht möglich, alle vorkommenden Fälle zu überblicken bzw. zu untersuchen. Auch Wahrscheinlichkeitsaussagen sind aus logischen Gründen nicht möglich. Letztlich zeigt sich, daß es gar keine beweisbaren Aussagen gibt; alle Theorien sind gleichermaßen unbeweisbar, ja sogar gleichermaßen unwahrscheinlich (L92f.). Zusätzlich zum Induktionsproblem liegt dies auch daran, daß auch Beobachtungsaussagen Irrtümer enthalten können. Es muß eine Entscheidung darüber getroffen werden, welche Aussagen als wahr zugrundegelegt werden, womit ein konventionalistisches Element eingeführt wird. Darüber hinaus ist das, was ein Beobachter wahrnimmt, stets auch von seinem Vorwissen abhängig, also theoriegebunden und damit hinterfragbar.

In den positiven Wissenschaften können empirische Beobachtungen (Protokollsätze) daher aus logischen Gründen keine sichere Grundlage des Wissens bilden.

2.1.2 Kritischer Rationalismus

Der kritische Rationalismus nach Popper trägt dieser Situation Rechnung, indem er klarstellt, daß Theorien nicht beweisbar, sondern nur widerlegbar sind. „Kühnheit im Vermuten auf der einen Seite und Strenge im Widerlegen auf der anderen: Das ist Poppers Rezept. … Die intellektuelle Redlichkeit besteht … darin, daß man jene Bedingungen genau festlegt, unter denen man gewillt ist, die eigene Position aufzugeben“ (L 90). Theorien müssen, um als wissenschaftlich zu gelten, bestimmte Beobachtungen verbieten können. Treten diese Beobachtungen dann doch auf, ist die betreffende Theorie widerlegt. „Nach der Logik des dogmatischen Falsifikationismus besteht der Wachstumsprozeß der Wissenschaft im wiederholten Verwerfen von Theorien auf Grund harter Tatsachen“ (L 95). Lakatos nennt dies einen naivenFalsifikationismus und eine einfachere Version davon einen dogmatischen Falsifikationismus, wobei nach Lakatos diese Charakterisierung nur für den frühen Popper gilt. (Lakatos unterscheidet als eine kompliziertere Version des naiven Falsifkationismus noch den methodologischen Falsifikationismus, auf den hier nicht eingegangen wird. Im folgenden wird „naiver“ und „dogmatischer“ Falsifikationismus weitgehend synonym gebraucht.)

Doch damit wird keine Lösung des anstehenden Problems erreicht. Denn eine Falsifikation tritt nur dann ein, wenn Beobachtungen als falsifizierend anerkannt werden, womit auch hier ein konventionalistisches Element eingeführt wird; Popper ist sich bewußt, daß eine Widerlegung nie zwingend ist.

Popper unterscheidet übrigens zwischem dem Kontext der Entdeckung – woher kommt die Theorie, durch was ist sie inspiriert? – und dem Kontext der Geltung – wie kann eine Theorie beurteilt werden, ist sie gerechtfertigt? D.h. es geht in der Wissenschaftstheorie bzw. in der Frage der Wissenschaftlichkeit einer Theorie nicht darum, wie man zu einer Theorie gekommen ist, sondern ob die vorliegende Theorie methodisch zu rechtfertigen ist; für Popper: ist sie falsifizierbar? (vgl. Logik der Forschung, 9. Aufl., S. 257)

Auch in dieser (naiven) Konzeption treten wie im logischen Empirismus Protokollsätze (hier als Basissätze bezeichnet) als nicht-hinterfragbare Schiedsrichter auf. Diese Rolle können sie aber hier genausowenig spielen wie im logischen Empirismus, denn – wie schon festgestellt – sind Beobachtungssätze auch fehlbar. „Auch solche empirischen Beobachtungen, die geeignet sind, eine bewährte Theorie zu falsifizieren, können selber zur Disposition gestellt werden. … Die Akzeptierung von Beobachtungsaussagen als falsifizierende oder bestätigende Instanzen beruhen letztendlich ebenso wie die Anerkennung von Theorien auf der konventionellen Übereinkunft der Wissenschaftsgemeinschaft“ (Kelle 5). Die Fallibilität unseres Wissens betrifft auch die Basissätze oder – um es mit Popper zu sagen: „Die Basis schwankt“ (Logik der Forschung, S. 76).

Es gilt also: „Der dogmatische Falsifikationismus gibt die Fallibilität aller wissenschaftlichen Theorien vorbehaltlos zu, hält aber an einer Art unfehlbarer empirischer Basis fest. … Es gibt eine absolut sichere Basis empirische Basis von Tatsachen, die man zur Widerlegung von Theorien benutzen kann“ (L 94). Der dogmatische Falsifikationismus übersieht also ein Problem: Jeder Bestandteil einer Theorie kann vor Widerlegung geschützt werden, indem andere Elemente des Aussagesystems abgeändert werden (Duhem-Quine-Problem).

Lakatos (L 95) faßt zusammen: Der dogmatische Falsifikationismus ist unhaltbar, weil er auf zwei falschen Annahmen und einem zu engen Abgrenzungskriterium zwischen „wissenschaftlich“ und „nicht-wissenschaftlich“ beruht:

- Es gibt keine natürliche, psychologische Grenze zwischen theoretischen, spekulativen Sätzen auf der einen Seite und empirischen oder Beobachtungssätzen auf der anderen.

- Über den Wahrheitswert der ‘Beobachtungssätze’ kann nicht zweifelsfrei entschieden werden. Zusammenstöße zwischen Theorien und Tatsachenaussagen sind keine Falsifikationen, sondern lediglich Widersprüche.

„Die Abgrenzung zwischen den weichen, unbewiesenen ‘Theorien’ und der harten, bewiesenen ‘empirischen Basis’ existiert nicht: alle Sätze der Wissenschaft sind theoretisch und unheilbar fallibel“ (L 98). - „Gerade die am meisten bewunderten wissenschaftlichen Theorien sind einfach nicht imstande, beobachtbare Sachverhalte zu verbieten“ (L 98; damit sind sie auch nicht falsifizierbar; L erzählt dazu eine instruktive fiktive Geschichte, S. 98f.). Das Kriterium „Theorien müssen falsifizierbar sein“ ist zu eng.

Es stellt sich damit die Frage, auf welcher Grundlage eine Theorie je eliminierbar ist, wenn die wissenschaftliche Kritik selbst fallibel ist. Der naive Falsikationismus kann dieses Problem nicht lösen.

2.1.3 Zwischenergebnis

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden: „Die Wissenschaftsgeschichte legt … den Gedanken nahe, daß Tests zumindest dreiseitige Kämpfe sind zwischen zwei oder mehr theoretischen Rivalen und dem Experiment; und daß einige der interessantesten Experimente prima facie zu einer Bewährung und nicht zu einer Falsifikation führten“ (L 112). Mit anderen Worten: Nicht (falsifizierende) Daten „kämpfen“ gegen Theorien, sondern (zwei oder mehr) Theorien kämpfen gegeneinander im Bemühen, Daten zu erklären.

Gibt es also überhaupt eine rationale Erklärung für den Erfolg der Wissenschaft? Wir haben bereits gesehen, daß es im Falsifikationismus ein konventionalistisches Element gibt: Es muß eine Entscheidung getroffen werden, welche Daten als Anomalien und damit als potentielle Falsifikationen zu betrachten sind. Dieses konventionalistische Element (das nicht eliminiert werden kann) sollte – so Lakatos – reduziert und die naiven Formen des methodologischen Falsifikationismus durch eine raffinierte Form ersetzt werden, „die neue Vernunftgründe für die Falsifikation angibt und damit die Methodologie und die Idee des wissenschaftlichen Fortschritts rettet“ (L 112f.).

2.1.4 Raffinierter versus naiver Falsifikationismus

„Der raffinierte Falsifikationismus unterscheidet sich vom naiven Falsifikationismus durch seine Regeln des Akzeptierens (oder das ‘Abgrenzungskriterium’ wann ist eine Theorie wissenschaftlich? Anm.) und seine Regeln des Falsifizierens oder des Eliminierens wann soll eine Theorie verworfen werden? Anm.“ (L 113).

Eine Theorie ist hier akzeptabel, wenn sie gegenüber einem Vorgänger

- einen (falsifizierbaren) Überschuß an empirischem Gehalt hat und

- ein Teil dieses Überschusses verifiziert ist.

Eine Falsifikation einer Theorie T ist also dann erfolgt, wenn

- eine andere Theorie T’ einen Gehaltsüberschuß im Vergleich zu T aufweist (d. h. sie sagt neuartige Tatsachen voraus, die im Lichte von T unwahrscheinlich oder sogar verboten sind; das ist mit „empirischem Gehalt“ gemeint),

- T’ den früheren Erfolg von T erklärt,

- ein Teil des Gehaltsüberschusses von T’ bewährt ist (L 114).

Es geht also darum, den theoretischen Adjustierungen, mit denen man eine Theorie retten (d. h. ihren harten Kern schützen, s. u.) darf, gewisse Bedingungen aufzuerlegen (L 114).

„Das heißt, daß jede wissenschaftliche Theorie zusammen mit ihren Hilfshypothesen, Anfangsbedingungen etc. und insbesondere mit ihren Vorgängern beurteilt werden muß, damit wir sehen, welche Art von Veränderung sie hervorgebracht hat. Aber dann beurteilen wir natürlich eine Reihe von Theorien und nicht isolierte Theorien“ (L 115).

2.1.5 Progressive Problemverschiebung

Es sollen also Theoriereihen entwickelt werden; dabei sollen die einzelnen Versionen dieser Reihe eine sog. progressive Problemverschiebung ermöglichen. D. h. jede neue Theorie soll einen Gehaltsüberschuß (s. o.) gegenüber ihrer Vorläuferin besitzen. Wenn ein Teil des Gehaltsüberschusses bewährt ist, ist die Reihe empirisch progressiv. Andernfalls ist die Reihe degenerativ, d. h. die Theorie wurde nur durch Rettungsmaßnahmen gestützt, ohne daß dies zu neuer Erkenntnis führte. „Der raffinierte Falsifikationismus verwandelt also das Problem der Bewertung von Theorien in das Problem der Bewertung von Theoriereihen“ (L 116).

2.1.6 Allgemeine Konsequenzen

Als wichtige Konsequenzen resultieren aus dieser Konzeption folgende Punkte:

- Es gibt keine Falsifikation vor dem Auftauchen einer besseren Theorie (L 117). „Wenn die Falsifikation vom Auftauchen besserer Theorien abhängt, von der Erfindung von Theorien, die neue Tatsachen antizipieren, dann ist sie natürlich nicht einfach eine Relation zwischen einer Theorie und der empirischen Basis, sondern eine vielstellige Relation zwischen konkurrierenden Theorien, der ursprünglichen ‘empirischen Basis’ und dem empirischen Wachstum, zu dem der Wettstreit von Theorien führt“ (L 177). Gegenevidenz in bezug auf eine Theorie T1′ (einer Weiterentwicklung von T1) ist eine bewährende Instanz des Konkurrenten T2, die T1 entweder widerspricht oder von ihr unabhängig ist (vorausgesetzt, T2 ist eine Theorie, die den empirischen Erfolg von T1 befriedigend erklärt) (L 117).

- Entscheidend sind nicht Falsifikationen (Anomalien), und seien es noch so viele, entscheidend sind auch nicht solche stützende Beobachtungsdaten, die von allen Theoriekonkurrenten erklärt werden, sondern solche Daten, die von dem einem Theoriekonkurrenten erklärt werden, für den anderen jedoch eine Anomalie darstellen. „Wir haben kein Interesse mehr an den Tausenden trivialen verifizierenden Instanzen und auch nicht an den Hunderten von leicht zugänglichen Anomalien: ausschlaggebend sind die wenigen entscheidenden Überschuß-verifizierenden Instanzen“ (L 118).

- Fortschritt geschieht nicht durch die Suche nach widerlegenden Daten, sondern durch das Einbringen neuer Theorien, die sich zu Konkurrenten mausern können. „Das Problem-Fieber der Wissenschaft wird erhöht durch das Proliferieren von konkurrierenden Theorien und nicht durch Gegenbeispiele und Anomalien“ (L 118). „Während der naive Falsifikationismus die ‘Dringlichkeit’ betont, ‘eine falsifizierte Hypothese durch eine bessere zu ersetzen’, betont der raffinierte Falsifikationismus die Dringlichkeit, jede Hypothese durch eine bessere zu ersetzen. Die Falsifikation ist kein Umstand, der ‘den Fortschritt erzwingt’, und zwar einfach darum, weil die Falsifikation der besseren Theorie nicht vorangehen kann“ (L 119). Nur solche Anomalien sind bedrohlich, die ein theoretischer Rivale progressiv zu lösen vermag.

- Als Abgrenzungskriterium zwischen wissenschaftlich und nicht-wissenschaftlich ergibt sich: Es ist eine Aufeinanderfolge von Theorien (die die o. g. Bedingungen erfüllen muß) und nicht eine gegebene Theorie, die als wissenschaftlich oder scheinwissenschaftlich bewertet wird.

2.1.7 Konsequenzen für die Schöpfungsforschung

Es ist nicht nur legitim, sondern für den Erkenntnisgewinn förderlich und wünschenswert, Theoriekonkurrenten gegen etablierte Theorien einzuführen. „Und schließlich verlangt die Redlichkeit des raffinierten Falsifikationismus, daß man versuche, die Dinge von verschiedenen Seiten her ins Auge zu fassen, daß man neue Theorien vorschlage, die neue Tatsachen antizipieren, und daß man Theorien verwerfe, die durch andere, stärkere Theorien überholt worden sind“ (L 120).

In der Auseinandersetzung zwischen Evolutions- und Schöpfungslehre ist die Situation m. E. komplizierter als in der obigen Darstellung. Ist einer der beiden Konkurrenten in der Lage, alles zu erklären, was der andere Konkurrent erklärt? Beide Konkurrenten haben an verschiedenen Stellen mit Anomalien zu kämpfen, so daß ein globaler Theorienvergleich schwierig ist. Die eine Theorie mag einen progressiven Gehaltsüberschuß in einem bestimmten Bereich haben, während die andere damit in einem anderen Bereich auftrumpfen kann. Ein Theorienvergleich wird nur im Bereich von Teiltheorien möglich sein (vgl. 3.).

2.2 Die Konstruktion von Forschungsprogrammen

2.2.1 Überblick

Wie schon (unter der Überschrift des 2. Kapitels) festgestellt, ist nach Lakatos Wissenschaft ein Wettstreit von Forschungsprogrammen. Ein Forschungsprogramm führt zu einer linearen Reihe von Theorieversionen. Der gerechtfertigte Übergang von einer Theorieversion zu einer anderen wird durch methodologische Kriterien geregelt. Es gelten folgende Bedingungen (vgl. 2.1.4):

- Die Modifikation steht im Einklang mit der positiven Heuristik (s. u.).

- Der Nachfolger erklärt den Erfolg des Vorgängers.

- Der Nachfolger prognostiziert neuartige empirische Befunde.

- diese werden mindestens teilweise bestätigt.

Treffen (1) – (4) zu, so ist das Forschungsprogramm theoretisch progressiv

Treffen (1) – (3) zu, so ist das Forschungsprogramm empirisch progressiv

Forschungsprogramme bestehen aus einem harten Kern und aus einem Schutzgürtel. Der harte Kern enthält Grundannahmen, die dem Forschungsprogramm zugrunde liegen und nicht angetastet (weder verworfen noch verändert) werden. Diese Grundannahmen werden durch Entscheidungen festgelegt (konventionalistisches Element). Der harte Kern „besteht aus einigen sehr allgemeinen, theoretischen Hypothesen, die die Grundlage bilden, von der aus das Programm entwickelt werden muß“ (Chalmers 82).

Was passiert, wenn die Übereinstimmung zwischen einem ausgearbeiteten Forschungsprogramm und den Beobachtungsdaten unzulänglich ist? Das sollte dann nicht den Annahmen des harten Kerns zugeschrieben werden, sondern dem Schutzmantel aus Hilfshypothesen. Dessen Aufgabe ist es, den harten Kern durch Hilfshypothesen, Anfangsbedingungen, den Beobachtungen zugrundeliegende Theorien (z. B. Meßtheorien) etc. zu schützen. Der Schutzmantel „besteht nicht nur aus expliziten Hilfshypothesen, die den harten Kern ergänzen, sondern auch aus Annahmen, die der Beschreibung der Anfangsbedingungen und ebenso den Beobachtungsaussagen zugrunde liegen“ (Chalmers 82). Veränderungen oder Ergänzungen des Schutzgürtels eines Forschungsprogramms müssen unabhängig überprüfbar sein und die Möglichkeit neuer Überprüfungen und damit die Möglichkeit neuer Entdeckungen bieten (Chalmers 85).

2.2.2 Forschungsprogramme

„Ein Forschungsprogramm ist nach Lakatos eine Struktur, die sowohl auf positive als auch auf negative Art und Weise einen Leitfaden für zukünftige Forschung bietet“ (Chalmers 82). Dabei wird zwischen negativer und positiver Heuristik unterschieden (s. u.). Die Durchführung des Forschungsprogramms soll dazu führen, daß der harte Kern beim Versuch, Erklärungen für bereits bekannte Phänomene zu liefern und neue Phänomene vorherzusagen, durch weitere Annahmen ergänzt wird.

„Forschungsprogramme sind progressiv oder degenerativ, je nachdem, ob sie erfolgreich zu der Entdeckung neuartiger Phänomene führen oder aber ob ihnen dies immer wieder mißlingt“ (Chalmers 82).

„Die Entwicklung eines Forschungsprogramms beinhaltet nicht nur das Hinzuziehen geeigneter Hilfshypothesen, sondern auch die Entwicklung geeigneter mathematischer und experimenteller Techniken“ (Chalmers 83).

2.2.3 Negative Heuristik

Die negative Heuristik meint Unternehmungen zum Schutz des harten Kerns, der durch durch einen Ausbau und durch Veränderungen des Schutzgürtels erfolgt; sie führt nicht zu neuer Erkenntnis, sondern gibt Forschungswege an, die man vermeiden soll. „Die negative Heuristik eines Programms entspricht der Forderung, daß während der Entwicklung eines Programms der harte Kern eines Programms unverändert und unangetastet bleiben muß“ (Chalmers 83).

2.2.4 Positive Heuristik

Die positive Heuristik besteht aus Unternehmungen zum Ausbau des harten Kerns, um weitere Befunde zu erklären und gibt Forschungswege an, denen man folgen soll. „Die positive Heuristik enthält grobe Richtlinien, die angeben, wie das Forschungsprogramm entwickelt werden könnte“ (Chalmers 82). „Die positive Heuristik weist darauf hin, wie der harte Kern ergänzt werden muß, damit er imstande ist, reale Phänomene zu erklären und vorherzusagen“ (Chalmers 83).

„Die positive Heuristik besteht aus einer partiell artikulierten Reihe von Vorschlägen oder Hinweisen, wie man die ‘widerlegbaren’ Fassungen des Forschungsprogramms verändern und entwickeln soll und wie der ‘widerlegbare’ Schutzgürtel modifiziert und raffinierter gestaltet werden kann“ (L 131).

„Die positive Heuristik skizziert ein Programm, das eine Kette immer komplizierter werdender Modelle zur Simulierung der Wirklichkeit darstellt“ (L 132).

2.2.5 Keine „Sofortrationalität“

Alternative Forschungsprogramme, die als Konkurrenten in den wissenschaftlichen Wettstreit eintreten, können nicht auf Anhieb überlegen sein. Sie brauchen Zeit, sich zu entwickeln, und diese darf ihnen nicht genommen werden („Jugendschutz“). „Es muß einem Forschungsprogramm die Gelegenheit gegeben werden, seine gesamte Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen“ (Chalmers 84).

„Wegen der Ungewißheit des Erfolgs zukünftiger Versuche, ein Forschungsprogramm weiterzuentwickeln und zu überprüfen, kann man nie von einem Forschungsprogramm sagen, daß es zweifelsfrei degeneriert sei“ (Chalmers 87).

2.2.6 Unterschiede zum Falsifikationismus

„Wenn ein Programm sich soweit entwickelt hat, daß es Beobachtungsüberprüfungen unterzogen werden kann, dann sind nach Lakatos eher die Bewährungen als die Falsifikationen entscheidend. An ein Forschungsprogramm wird die Anforderung gestellt, daß es mindestens zeitweilig erfolgreich neue Vorhersagen treffen kann, die sich dann auch bewähren“ (Chalmers 84f.). Dabei bedeutet „neuartig“: in konkurrierenden Theorien unerwartet oder sogar verboten.

„Für den Falsifikationisten endet die Unfähigkeit, den Ursprung der Schwierigkeiten ausfindig zu machen, in einem planlosen Chaos. Der wissenschaftliche Ansatz von Lakatos ist hinreichend gegliedert, um dieser Konsequenz zu entgehen. Die Ordnung wird durch die Unersetzlichkeit des harten Kerns und durch die positive Heuristik, die damit einhergeht, aufrechterhalten. Das freimütige Entwickeln sinnvoller Vermutungen innerhalb dieses Rahmens wird zu Fortschritt führen, vorausgesetzt, daß sich einige der Vorhersagen, die sich aus diesen Vermutungen ergeben, gelegentlich als erfolgreich erweisen“ (Chalmers 86).

„Die Probleme, die Wissenschaftler, welche rational an mächtigen Forschungsprogrammen arbeiten, zur Behandlung auswählen, werden bestimmt durch die positive Heuristik des Programms und nicht durch psychologisch beunruhigende (…) Anomalien. Die Anomalien werden zwar registriert, aber beiseitegeschoben in der Hoffnung, daß sie sich nach einer Weile in Bewährungen des Programms verwandeln werden. .. Für naive Falsifikationisten klingt das alles abscheulich …“ (Lakatos 134).

3. Anwendung auf die Schöpfungsforschung

3.1 Verhältnisbestimmung: Biblische Überlieferung – schöpfungstheoretisches Forschungsprogramm

Soll das Lakatossche Konzept auf Theorien im Rahmen der Schöpfungslehre angewendet werden, so muß zunächst Rechenschaft über den harten Kern abgelegt werden. Die biblischen Texte selber können nicht als harter Kern eines Forschungsprogramms auftreten, da sie für diesen Zweck zu unscharf sind; sie dienen aber als Ausgangspunkt zur Entwicklung eines harten Kerns, der somit einer kontextgerechten Exegese entspringen oder zumindest mit ihr verträglich sein muß.

An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß der Gegenstand, um den es in der Auseinandersetzung um Schöpfung / Evolution geht, mit Methoden der Naturwissenschaft nur vergleichsweise eingeschränkt untersucht werden kann, da es um die Rekonstruktion eines einmaligen vergangenen Geschehens geht. Dieser Vorgang kann nicht wie ein heute regelhaft ablaufendes Geschehen direkt und wiederholt untersucht werden. Eine Reproduktion ist also nicht möglich. Gemessen am Erkenntnisgegenstand (Geschichte der Lebewesen) liegen nur wenige Momentaufnahmen aus der Vergangenheit vor (z.B. in Form von Fossilien), die zudem interpretationsbedürftig sind. (Auf Unterschiede zwischen Gegenwartsanalyse und Geschichtsrekonstruktion soll hier aber nicht näher eingegangen werden.)

Gegenwartsdaten (z. B. über Bau und Funktionsweise von Organen, Sequenzanalysen von Proteinen und DNS, ökologische Beziehungen der Lebewesen, Verbreitung der Lebewesen etc.) wie auch Daten aus der Geologie und Paläontologie können als Testinstanz für historische Rekonstruktionen zugrundelegt werden. Entsprechend kann das Lakatossche Konzept auch auf historische Rekonstruktionen angewendet werden

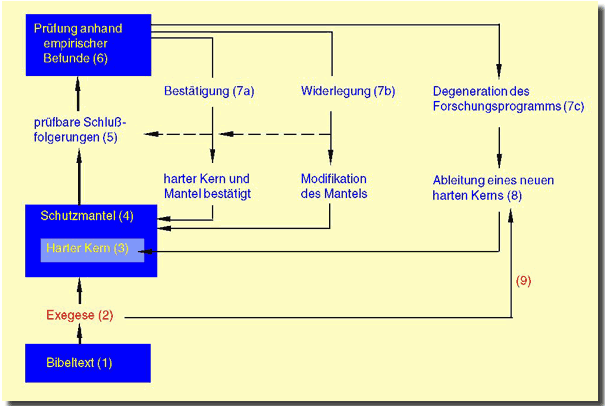

Abb. 1 (modifiziert nach R. Junker, Leben durch Sterben?, S. 242) soll den Zusammenhang zwischen der biblischen Überlieferung und den durch sie motivierten und darauf basierten Theorien (hier: historischen Rekonstruktionen) der Schöpfungsforschung verdeutlichen. Ausgangspunkt (1) sind die biblischen Texte. In der Schöpfungsforschung wird die Verbindlichkeit dieser Texte für das weitere Vorgehen vorausgesetzt. Die Exegese (2) darf nicht von naturwissenschaftliche Theorien bestimmt werden. Sie darf naturwissenschaftliche Erkenntnisse zwar berücksichtigen, diese dürfen jedoch nicht quasi zum Auslegungsschlüssel werden. Bis hierher befinden wir uns in einem dogmatischen Bereich; dies soll ausdrücklich vermerkt werden. Doch stehen wir hier noch im Vorfeld naturwissenschaftlich untersuchbarer Fragen. Evolutionsforschung geschieht auch vor einem dogmatischen Hintergrund, wonach in der Geschichte des Lebens keine supranaturalen Einflüsse gewirkt haben. Diese Vorgabe ist empirisch nicht begründbar, sondern dogmatische Setzung im Sinne des Naturalismus. Unter Naturalismus soll hier die Position verstanden werden, daß nur natürliche Vorgänge in der Geschichte des Lebens wirkten. Der Naturalismus beinhaltet jedoch nur dann mehr als nur eine Heuristik, wenn die Option „Schöpfung“ prinzipiell ausgeschlossen wird.

An dieser Stelle liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen Evolutions- und Schöpfungvorstellungen. Die Evolutionstheorie ist eine Folge des naturalistischen Ansatzes; sie macht über die allgemeine Vorgabe des Naturalismus hinaus keine konkreten inhaltlichen Vorgaben, während im Rahmen der Schöpfungslehre inhaltliche Vorgaben zugrundelegt werden, wenn auch mit einem erheblichen Spielraum. Wie erwähnt, liegt der Satz „Es gab eine allgemeine Evolution der Lebewesen“ de facto als inhaltliche Vorgabe der Evolutionsforschung zugrunde.

Kommen wir auf Abb. 1 zurück: Der harte Kern ist jetzt unter Beachtung des exegetischen Interpretationsspielraums konkret zu formulieren (3). Mit der Festlegung des harten Kerns wird eine bestimmte Auslegungsmöglichkeit vorläufig fixiert. Damit wird gleichzeitig die Bühne der Wissenschaft betreten, und alle weiteren Schritte laufen methodisch genauso ab wie Forschung unter naturalistischen Vorgaben.

Der harte Kern wird durch einen Mantel von Hilfshypothesen geschützt (4). Kern und Mantel müssen Schlußfolgerungen erlauben, die aus ihnen abgeleitet werden können und einer Prüfung anhand empirischer Daten zugänglich sind (5). Diese Prüfung ist durchzuführen (6). Werden die Schlußfolgerungen bestätigt (7a), hat sich das Forschungsprogramm bewährt. Fällt die Prüfung negativ aus (7b), muß der Mantel der Hilfshypothesen modifiziert oder ergänzt werden. Sollte sich dieses Verfahren auf Dauer als degenerativ im Lakatosschen Sinne (s. o.) erweisen (7c), dann darf auch der harte Kern nicht tabu sein (8); dessen Neuformulierung muß jedoch wiederum unter Beachtung des exegetischen Spielraums erfolgen (9). Schritt 9 bewegt sich wie Schritt 2 im dogmatischen Bereich.

Abb. 1 kann auch in ein Kreisschema übersetzt werden (Abb. 2).

3.2 Grundtypenbiologie

Das oben allgemein geschilderte Vorgehen soll nun an einem vergleichsweise gut ausgearbeiteten Bereich der Schöpfungsforschung angewendet werden.

3.2.1 Überblick

Die Grundtypenbiologie in der Schöpfungsforschung beruht auf dem allgemeinen Schöpfungszeugnis der Bibel. Alles Sichtbare, Erforschbare, der menschlichen Erkenntnis Zugängliche ist durch Gottes Wort geschaffen worden (Hebr 11,3). Was dieser Satz im einzelnen bedeutet, soll hier nicht entfaltet werden. In der Grundtypenbiologie wird das Schöpfer-Sein Gottes so ausgelegt, daß alle Grundtypen der Lebewesen von Beginn ihrer Existenz an in fertiger und komplexer Form im Dasein sind. Die Geschichte des Lebens beginnt mit polyvalenten Grundtypen (s. u.). In der Schöpfungslehre werden die „geschaffenen Arten“ als „Grundtypen“ bezeichnet; der Grundtyp-Begriff ist sind von anderen Artbegriffen (die es in großer Zahl gibt) zu unterscheiden. Grundtypen können relativ exakt definiert werden (vgl. Scherer 1993). Speziell wird in der Grundtypenbiologie Bezug auf die Wendung „ein jedes nach seiner Art“ im Schöpfungsbericht (Gen 1) genommen; eine Formulierung, aus der hervorgeht, daß die belebte Schöpfung in unterscheidbare Grundtypen gegliedert ist. Wie an anderer Stelle erläutert, läßt der biblische Gebrauch des Begriffes „min“ (für „Art“) offen, was damit genau gemeint ist (vgl. Junker 1994, Abschnitt 5.5.1).

In der Grundtypenbiologie geht es darum, zu zeigen,

- daß sich Grundtypen nach vorgegebener Definition voneinander abgrenzen lassen,

- daß es Variationsmechanismen gibt, durch die die heutige Vielfalt innerhalb von Grundtypen aus einer polyvalenten (s. u.) Stammform entstehen konnte, so daß es auch zu zahlreichen Artaufspaltungen (Artbildung) innerhalb von Grundtypen kommen konnte,

- daß diese Vorgänge der Grundtyp-Diversifikation innerhalb weniger tausend Jahre ablaufen konnten, und

- daß Grenzen der Veränderlichkeit der Grundtypen plausibel gemacht werden können.

3.2.2 Der harte Kern

In der Arbeitsgruppe Wissenschaftstheorie der SG Wort und Wissen wurde ein harter Kern von Aussagen der Schöpfungslehre in Form einer Reihe von Thesen formuliert, die für alle Wissensgebiete zugrundegelegt wird. In der Grundtypenbiologie werden daraus folgende Aussagen als harter Kern herausgegriffen bzw. konkretisiert:

- Die Lebewesen existieren von Beginn ihrer Existenz an als diskrete Schöpfungseinheiten (Grundtypen).

- Die Lebewesen kamen in der Schöpfungswoche („gleichzeitig“) durch Gottes Wort ins Dasein.

- Die Grundtypen existieren seit ca. 10.000 Jahren.

- Die Grundtypen sind nur begrenzt veränderlich.

- Grundtypen können nicht in andere Grundtypen evolutiv überführt werden.

Dieser harte Kern ist – wie in 3.1 erläutert – zu unterscheiden von den biblischen Texten und konkreter als diese formuliert, kann aber aus den Texten abgeleitet werden. Lediglich der letzte Satz steht in keinem engeren Bezug zu den biblischen Texten, läßt sich indirekt aber ebenfalls als biblisch begründet darstellen. (Zur Begründung müßte weiter ausgeholt werden, was hier zu weit führen würde.)

3.2.3 Schutzmantel (Hilfshypothesen)

Der harte Kern kann nicht direkt anhand von Beobachtungsdaten überprüft werden. Um ihn mit Daten konfrontieren zu können, werden Hilfshypothesen wie folgt formuliert:

- Es wird eine Grundtypdefinition festgelegt und damit bestimmt, wie sich die im harten Kern vorausgesetzten „Schöpfungseinheiten“ heute erkennen lassen. Als Grundtypen werden alle Lebewesen zusammengefaßt, die durch Kreuzungen miteinander verbunden sind, wobei in den Mischlingen das Erbgut beider Eltern ausgeprägt werden muß. Es spielt keine Rolle, unter welchen Umständen die Kreuzungen vollzogen wurden (Freiland, Gefangenschaft, künstliche Besamung etc.) und in welchem Ausmaß die Mischlinge fruchtbar sind. (Die Festlegung dieser Definition hat biologische Gründe, auf die hier nicht näher eingegangen wird, vgl. dazu Scherer 1993.) Die Grundtypdefinition kann anhand von Beobachtungsdaten überprüft werden. Es zeigt sich, daß nach dieser Definition Gruppen von Lebewesen als Grundtypen voneinander abgrenzbar sind.

- Es wird nicht nur angenommen, daß am Anfang Grundtypen separat erschaffen wurden (das gehört zum harten Kern), sondern daß sie sich auch heute nach einem geeigneten Grundtypkriterium eindeutig abgrenzen lassen.

- Die bekannten Variationsmechanismen (Mutation, Selektion etc.) führen zur Vielfalt innerhalb der Grundtypen. Dieser Teil des Schutzmantels kann durch das Postulat neuer, bislang unbekannter Variationsmechanismen ausgeweitet werden. (Davon wird besonders in der Evolutionslehre Gebrauch gemacht, wo eine geradezu beliebige Veränderlichkeit der Arten zum harten Kern gehört. Solange keine zusätzlichen Mechanismen gefunden werden, handelt es sich um eine ad-hoc-Hypothese, die nicht zu Erkenntniszuwachs führt.) Im Rahmen des Grundtypmodells besteht auch Interesse an der Entdeckung neuer Variationsmechanismen, hier mit einem anderen Ziel: nämlich um dadurch besser – oder überhaupt – erklären zu können, wie in kurzer Zeit eine erhebliche Variationsbreite ausgeprägt werden kann.

- Es wird postuliert, daß es eine „programmierte Variabilität“ gibt, d. h. daß die Grundtypen so geschaffen wurden, daß bereits – salopp gesagt – vorgedachte Änderungsmöglichkeiten im Erbgut vorprogrammiert waren, die z. B. aufgrund von Umweltreizen zur Ausprägung gebracht werden. Hinweise auf solche Programmierungen wurden in neuerer Zeit gefunden (z. B. Variationsgeneratoren), sind aber auch schon lange als Modifikationen bekannt.

- Die Stammformen waren polyvalent, d. h. in erheblichem Umfang mischerbig, so daß durch Kombination des Erbguts bei der sexuellen Fortpflanzung immer wieder neue Ausprägungen von Phänotypen (äußere Gestalt und Merkmale) entstehen konnten. Diese Hypothese soll ebenfalls zum Verständnis beitragen, wie die Vielfalt innerhalb der Grundtypen in kurzer Zeit entstehen konnte – nämlich dadurch, daß Vielfalt nicht erst allmählich durch Mutationen erworben werden muß (was zeitaufwendig ist), sondern schon in einem erheblichen Umfang von Anfang an vorhanden ist und nur noch zur Ausprägung kommen muß.

3.2.4 Positive Heuristik

Zur Erinnerung: „Die positive Heuristik enthält grobe Richtlinien, die angeben, wie das Forschungsprogramm entwickelt werden könnte“ (Chalmers 82). Sie gibt Forschungswege an, denen man folgen soll, um den harten Kern auszubauen, um weitere Befunde zu erklären.

Im Anschluß an die Hilfshypothesen ergeben sich folgende Strategien:

- Die Grundtyp-Definition muß angewendet werden: Lassen sich Grundtypen heute abgrenzen?

- Darüber hinaus kann das Grundtypkonzept auch in der Paläontologie angewendet werden, wenn auch nicht so stringent wie in der Rezentbiologie, da das definierende Kriterium der Kreuzbarkeit nicht angewendet werden kann. Dennoch kann untersucht werden, ob nach morphologischen Kriterien Gruppen von Lebewesen abgrenzbar sind, die deshalb als Grundtypen interpretiert werden könnten.

- Gibt es Belege rascher Diversifikation?

- Gibt es Belege dafür, daß Artbildung nur auf der Basis polyvalenter Stammformen abläuft und ein Spezialisierungsprozeß darstellt?

- Gibt es Hinweise auf polyvalente Stammformen? (vgl. Junker & Scherer 2001, VII. 17.3).

- Gibt es Hinweise auf programmierte Variabilität?

- Gibt es Hinweise auf unübersteigbare Schranken zwischen Grundtypen? (vgl. Junker & Scherer 2001, IV.7.4)

Zu diesen sieben Punkten können folgende das Grundtypmodell stützende Ergebnisse genannt werden:

Zu 1.: Etwa 20 Grundtypen wurden bislang beschrieben; das Konzept abgrenzbarer Grundtypen hat sich bislang bewährt. Dabei ist folgendes zu beachten (was häufig übersehen wird): Innerhalb von Grundtypen sind gewöhnlich zahlreiche Kreuzungen bekannt, auch quer durch verschiedene Untergruppen. Zu Nachbargrundtypen besteht eine scharfe Grenze, über die hinweg es keine Kreuzungen gibt. Eine solche Situation – innerhalb von Grundtypen sehr viele Kreuzungen, dann abrupt keine – entspricht nicht evolutionstheoretischen Erwartungen, aber den Vorhersagen des Grundtypmodells.

Zu 2.: Die Grundtypebene liegt nach bisherigen Studien auf dem Niveau der Familie oder zwischen Gattung und Familie. Auf diesem Niveau zeigen sich auch in der Fossilüberlieferung regelhaft Diskontinuitäten.

Zu 3.: In den letzten Jahren sind hierzu zahlreiche Arbeiten veröffentlicht worden, die eine rasche Artbildung und Diversifikation innerhalb weniger Generationen belegen.

Zu 4. und 5: Dafür gibt es zahlreiche Belege, deren Darstellungen den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, weshalb auf Junker & Scherer (2001), Kap. VII.17.3 verwiesen werden soll.

Zu 6.: Für „programmierte Variabilität“ gibt es bislang nur wenige Hinweise, motiviert aber ein interessantes Forschungsprogramm.

Zu 7.: Eine große Zahl von Studien erweist das Fehlen eines Mechanismus für Makroevolution. Die Problematik wird beispielhaft in Junker & Scherer (2001), Kap. IV.7.4 oder in S. Scherer, Entstehung der Photosynthese (Neuhausen-Stuttgart, 1996) erläutert.

Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, daß das verbreitete Vorkommen komplexer Konvergenzen im Sinne eines „Baukastensystems“ interpretiert werden kann, wonach beliebige Merkmalskombinationen denkbar sind, wenn das Ergebnis funktionell Sinn macht – eine Situation, die evolutionstheoretisch nicht zu erwarten ist. (Ausführliche Diskussion dazu in Junker [2002], Kapitel 5.)

Die genannten Punkte sind hier nur knapp formuliert worden, um den Rahmen des Artikels nicht zu sprengen, und bedürfen jeweils genauerer Darstellungen.

3.2.5 Anomalien

Die Grundtypenbiologie hat derzeit mit folgenden (möglichen) Anomalien zu kämpfen:

- Viele Grundtypen sind sehr umfangreich und bestehen aus mehreren hundert biologischen Arten, die eine erhebliche morphologische Vielfalt aufweisen können. Beispielsweise gehören Pfauen, Fasanen, Truthühner, das Haushuhn und viele andere Vögel aus der Familie der Fasanenartigen (Phasianidae) zu einem Grundtyp. Die Pflanzengattung Senecio, die vermutlich zu einem einzigen Grundtyp gehört, umfaßt krautige bis baumförmige Arten. Reichen wenige tausend Jahre, um durch die bekannten Variationsmechanismen auf der Basis des o.g. Schutzgürtels die heutige Vielfalt innerhalb von Grundtypen zu erklären?

- Im Zusammenhang mit erdgeschichtlichen Fragen treten weitere Fragen auf wie etwa die Frage nach der Ausbreitung der Grundtypen innerhalb weniger hundert Jahre nach der Sintflut.

3.2.6 Frühere und mögliche zukünftige Weiterentwicklung der Grundtypenbiologie (progressive Problemverschiebung)

Forschungsprogramme sollten eine progressive Problemverschiebung zeigen, d.h. die gegebenene Theorie sollte in einer Weise weiterentwickelt werden, daß die einzelnen Versionen dieser Reihe einen Gehaltsüberschuß gegenüber ihren Vorläufern besitzen, d. h. zusätzliche Vorhersagen machen. Wenigstens ein Teil des Gehaltsüberschusses sollte sich empirisch bewähren. Führen die Programmversionen dauerhaft nicht zu einem empirisch bewährten Gehaltsüberschuß, so daß lediglich ad-hoc-Hypothesen die Anomalien überspielen, ist das Forschungsprogramm degeneriert und hat sich (vorerst) nicht bewährt.

In der Vergangenheit wurde das Grundtypkonzept (im weiten Sinne des Konzepts „erschaffener Arten“) mehrfach erweitert und führte zu progressiven Problemverschiebungen. Dazu kann gerechnet werden:

- Der Übergang von einem starren zu einem flexiblen Artkonzept. Als Schöpfungseinheiten wurden vom frühen Linné biologische Arten (also eng gefaßt) angesehen, sehr bald aber ging Linné auf die Gattungen als Schöpfungseinheiten über (vgl. Landgren 1993). Heute sind an deren Stelle Grundtypen getreten, die aufgrund erheblich erweiterter biologischer Kenntnisse relativ exakt definiert werden können.

- In der neueren Grundtypenbiologie (ab den 80er Jahren) zeigt sich die Tendenz, den Grundtypen ein immer höheres Variationspotential zuzugestehen (polyvalente Stammformen, programmierte Variabilität).

In Zukunft könnte – je nach weiteren Erkenntnissen – sich die Grundtypenbiologie wie folgt weiterentwickeln:

- Es könnte eine Modifikation der Grundtypdefinition erforderlich werden, sei es in einer präziseren Form als bisher möglich, sei es in einer abgewandelten Form aufgrund neuer Erkenntnisse.

- Vielleicht muß die Erwartung einer scharfen und allgemeingültigen Abgrenzbarkeit von Grundtypen fallengelassen werden. Das könnte eventuell auf eine Degeneration des Forschungsprogramms der Grundtypenbiologie hinauslaufen.

Es bleibt noch anzumerken, daß die genannten vergangenen und möglichen zukünftigen Änderungen den harten Kern nicht tangieren, womit der negativen Heuristik Rechnung getragen wird. Man beachte, daß zum harten Kern nicht gehört, daß die Grundtypen heute scharf abgrenzbar sein müssen (die biblischen Texte fordern dies nicht ausdrücklich); dies ist ein Bestandteil der Schutzmantels.

3.2.7 Vergleich mit dem Evolutionsmodell im Bereich der Rezentbiologie

Abschließend soll das Forschungsprogramm der Makro-Evolutionslehre mit dem der Grundtypenlehre verglichen werden. Ist die Grundtypenbiologie ein ernstzunehmender Konkurrent?

Dieser Vergleich sei stichwortartig durchgeführt:

- Die Evolutionstheorie erklärt (wenigstens teilweise):

- Variationsmechanismen, z. B. Mutation, Selektion

- Artbildung (Spaltung von Arten in zwei oder mehrere Tochterarten)

- Spezialisierung, Optimierung einzelner Merkmale

- Anomalien im Rahmen der Evolutionslehre:

- Die Überbrückung von Basisfunktionszuständen ist ungeklärt (d. h.: Evolutionsmechanismen reichen nicht aus, um Neues im Sinne einer Makroevolution zu erklären) (vgl. Junker & Scherer 2001, Kap. IV.7.4; Scherer 1996).

- Die systematische Abgrenzbarkeit von Lebewesen auf dem Grundtypniveau; ein Formenkontinuum läge hier in der Regel näher.

- Das systematische Fehlen evolutionär geeigneter Übergangsformen.

- Das verbreitete Vorkommen komplexer Konvergenzen (vgl. Junker 2002).

Das Grundtypenmodell erklärt sowohl den Erfolg als auch die genannten Anomalien des Evolutionsmodells, hat aber mit anderen Anomalien zu kämpfen, die mit der Zeitproblematik (Diversifikation von Grundtypen innerhalb weniger tausend Jahre) zusammenhängen, die es in dieser Form für die Evolutionslehre nicht gibt (z. B. in der Deutung des Fossilberichts). Außerdem ist ein großes Problem die Erklärung der Fossilreihenfolge (vgl dazu Stephan 2002). Die weitere Forschung kann natürlich zu einer Verschiebung der Anomalien und Erklärungsmöglichkeiten führen, aber das ist Zukunftsmusik.

3.3 Abschließende Bemerkungen

Die Grundtypenbiologie dürfte eines der am besten ausgebauten Forschungsprogramme im Bereich der Schöpfungslehre sein. In anderen Wissensgebieten fällt der Vergleich mit evolutionären Forschungsprogrammen nicht immer so günstig aus, doch kann auf vergleichbare Weise vorgegangen werden wie im Falle der Grundtypenbiologie. Das hier durchexerzierte Beispiel könnte ein Muster abgeben, wie schöpfungstheoretische Forschungsprogramme dargestellt und auch für Andersdenkende transparent gemacht werden können.

3.3.1 Das Forschungsprogramm-Konzept: passend für die Schöpfungslehre?

Eingangs wurde u. a. die Frage aufgeworfen, ob die Schöpfungslehre eine ganz eigene Wissenschaftstheorie braucht oder ob sie bereits bestehende Konzeptionen aufgreifen kann, um sie eventuell noch zu modifizieren. Meines Erachtens bietet die Konzeption von Lakatos einen geeigneten Rahmen und zwar aus folgenden Gründen:

- Sie läßt ausdrücklich dogmatische Festlegungen im Sinne eines harten Kerns zu. Darauf kann die biblische Schöpfungslehre und die auf ihr gründende Schöpfungsforschung nicht verzichten.

- Sie gesteht den neuen Alternativen zu, daß sie Zeit brauchen (u. U. mehrere Wissenschaftlergenerationen), um sich zu entwickeln, und daß sie nicht vorzeitig „abgetrieben“ werden dürfen. Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte belegen, daß dies ein sinnvoller Schutz ist. Diese Zeit braucht die Schöpfungsforschung umso mehr, als nur wenige Wissenschaftler an ihren Forschungsprogrammen arbeiten.

- Udo Kelle hat in seinem Beitrag darauf hingewiesen, daß die Schöpfungsforschung im Konzert des Theorienwettstreits nicht parasitär ist, wenn sie sich einerseits auf den Theorienpluralismus beruft, andererseits dogmatische Elemente enthält. Denn alle Forschungsprogramme haben ihren dogmatischen harten Kern.

- Auch Schöpfungstheorien sind fehlbar – im Gegensatz zu ihrem Motivationshintergrund, dem Wort Gottes. Dem muß Schöpfungsforschung Rechnung tragen, indem sie nicht an den Stellen dogmatisch wird, wo die Bibel keine Festlegungen trifft. Der Schöpfungsforscher ist auch als Christ fehlbar und bedarf der Korrektur. Die Lakatossche Konzeption enthält praktikable Regeln des Umgangs mit der Fehlbarkeit, die in meiner momentanten Sicht keine besonderen Modifikationen für den Bereich der Schöpfungsforschung erfordern.

3.3.2 Unterschiede zwischen Schöpfungslehre und naturalistischen Wissenschaften

Auf einen prinzipiellen Unterschied zwischen einer auf der biblischen Schöpfungslehre basierenden Ursprungsforschung und der auf den Naturalismus festgelegten Evolutionsforschung wurde bereits hingewiesen. In der Grundtypenbiologie werden konkrete inhaltliche Vorgaben gemacht. Dazu gehört die Existenz fertiger, diskreter Schöpfungseinheiten des Lebens (Grundtypen) von Anfang an und eine kurze Geschichte des Lebens. Insofern gibt es eine dogmatische Fixierung, die in vergleichbarer Weise im Rahmen der Evolutionslehre nicht unbedingt von vornherein gegeben ist. Es wurde datrauf hingewiesen, daß es in der Praxis aber auch im Rahmen der Evolutionsforschung dogmatische Festlegungen gibt, zunächst auf den Naturalismus, der in der Evolutionsbiologie mehr ist als eine Heuristik (weil die Option „Schöpfung“ prinzipiell ausgeschlossen wird), dann aber auch auf die „Tatsache der Makroevolution“, die auch trotz schwerwiegender Anomalien und trotz widerlegter Erwartungen nicht zur Disposition gestellt wird.

Es sei darauf hingewiesen, daß die genannten dogmatischen Vorgaben der Schöpfungslehre ziemlich unscharf gehalten sind und konkretisiert werden müssen (vgl. Abb. 1). Dies ist ein Grund, weshalb im Rahmen einer schöpfungsorientierten Forschung die Ergebnisse nicht von vornherein feststehen. Darüber hinaus wurde in Abschnitt 3.2.4 eine Reihe von Fragestellungen genannt, in welche der Ansatz der Grundtypenbiologie führt. Es gibt viele wissenschaftlich behandelbare Fragestellungen, die im Rahmen der Grundtypenbiologie motiviert sind; dieser Ansatz kann Erkenntnisgewinnung fördern.

Im Rahmen der Evolutions- und der Schöpfungslehre gibt es unterschiedliche Erwartungen, was durch naturalistisch orientierte Forschung erreicht werden kann. So wird im Rahmen der Schöpfungslehre beispielsweise erwartet, daß alle Versuche, die Entstehung des Lebens durch natürliche Vorgänge zu erklären, scheitern werden. Evolutionstheoretisch wird das Gegenteil erwartet. An der Frage, wie Leben entstanden ist, kann im Rahmen beider Ursprungslehren gearbeitet werden, z.B. indem ausgelotet wird, welche Prozesse physikalisch-chemisch ohne gezielte Steuerung möglich sind.

Eingangs wurde erwähnt, daß der Schöpfungslehre Wissenschaftlichkeit abgesprochen werde, weil sie nicht zu Erkenntniszuwachs führe, weil ihre Ergebnisse von vornherein feststünden und noch aus anderen Gründen. In der Tat wird die naturwissenschaftliche Aufklärung bestimmter Fragen wie die der Entstehung des Lebens von vornherein als unrealistisch betrachtet – aus biblischen Gründen; aber auch aus empirischen: Der Satz „Omne vivum e vivo“ wurde unzählige Male bestätigt. Er ist sicher einer des bestbegründeten Sachverhalte in der Biologie. Es ist daher auch empirisch begründet, an dieser Stelle keine eigenen Forschungen zu betreiben mit dem Ziel, diesen wohlbegründeten Sachverhalt zu widerlegen. Das wird von Kritikern als Erkenntnisverzicht interpretiert. Doch ist hier zweierlei zu bedenken: Zum einen: Selbstverständlich besteht auch im Rahmen der Schöpfungslehre Interesse an neuen Erkenntnissen der Biogenese-Forschung; andersdenkende Wissenschaftler werden sogar aufgefordert, den Satz „Omne vivum e vivo“ zu widerlegen. Die eigene Position, daß Leben auf natürlichem Wege nicht entstehen kann, wird ausdrücklich der Möglichkeit einer Widerlegung unterworfen.

Zum anderen: Wenn Evolutionstheoretiker den ihrer Meinung nach wohlbegründeten Satz „Es gab eine allgemeine Evolution der Lebewesen“ nicht mehr hinterfragen und zu widerlegen versuchen, betreiben sie – im Sinne der genannten Kritik – ebenso Erkenntnisverzicht. Wollte man hier vom Forschungsverzicht sprechen, träfe diese Kritik die Evolutionstheoretiker also gleichermaßen. Welcher Evolutionstheoretiker betreibt Forschungen, um die „Tatsache der allgemeinen Evolution der Lebewesen“ zu widerlegen? Oder: Viele Organe wurden schon als nutzlos oder fehlkonstruiert deklariert, weil sie aus evolutionstheoretischer Perspektive als rückgebildet interpretiert wurden. Wenn keine (nennenswerte) Funktion erwartet wird, braucht man nicht danach zu forschen. Solcher Forschungsverzicht wurde aus evolutionstheoretischen Gründen schon oft betrieben. Oder: Warum untersuchen Evolutionstheoretiker nicht, ob es nach den Grundtypkriterien klar abgrenzbare Grundtypen gibt? Weil sie das als im Rahmen ihrer Sichtweise unrealistisch betrachten. Die Liste solcher Beispiele könnte noch fortgesetzt werden.

Welche Phänomene im einzelnen auf natürlichem Wege auftreten können, steht für beide Ursprungskonzepte nicht von vornherein fest. So ist es auch für die Schöpfungslehre von Interesse, die Reichweite evolutiver Veränderungen oder natürlicher physikalisch-chemischer Prozesse auszuloten. Unterschiedlich sind jedoch die Erwartungen an die Ergebnisse der Forschung. Und verschieden sind zweifellos auch die Bewertungen der vorliegenden Ergebnisse.

4. Literatur

Chalmers AF (1994)

Wege der Wissenschaft. Einführung in die Wissenschaftstheorie. Springer, Berlin, 2. Auflage. (Orig.: What is this thing called science? 1976)

Junker R (1994)

Leben durch Sterben? Schöpfung, Heilsgeschichte und Evolution. Neuhausen-Stuttgart (2. Aufl.).

Junker R (2002)

Ähnlichkeiten, Rudimente, Atavismen. Holzgerlingen.

Junker R & Scherer S (2001)

Evolution – ein kritisches Lehrbuch. Giessen.

Lakatos I (1974)

Falsifikation und die Methodologie wissenschaftlicher Forschungsprogramme. In: Lakatos I & Musgrave A: Kritik und Erkenntnisfortschritt. Braunschweig, S. 89-189.

Landgren P (1993)

On the origin of ‘species’. Ideological roots of the species concept. In: Scherer S (Hg) Typen des Lebens. Berlin, S. 47-64.

Scherer S (1993)

Basic types of life. In: Scherer S (Hg) Typen des Lebens. Berlin, 1993, S. 11-30.

Scherer S (1996)

Entstehung der Photosynthese. Neuhausen-Stuttgart.

Stephan M (2002)

Der Mensch und die geologische Zeittafel. Holzgerlingen.

Studiengemeinschaft Wort und Wissen (1996)

Schöpfung (o)der Evolution? Denkansätze zwischen Glauben und Wissen. Neuhausen-Stuttgart.