Genetik, Molekularbiologie & Evolutionsfaktoren

Genetik, Molekularbiologie & Evolutionsfaktoren

24.10.23 Beobachtungen in der freien Wildbahn stellen die Rolle der Selektion in Frage

Seit Charles Darwin wird der natürlichen Selektion meist eine Hauptrolle beim evolutionären Wandel zugebilligt. Eine aktuelle Langzeitstudie an Eidechsen der Gattung Anolis brachte diesbezüglich eine Überraschung: Die Daten zeigen, dass in diesem Fall nicht die natürliche Auslese das Vorhandensein von Merkmalen steuert, und dass sie bei den untersuchten Eidechsen in der freien Wildbahn längerfristig kaum eine Rolle spielt.

Die Idee der Evolution ist sehr alt und kein neuzeitlicher Gedanke. Bereits Anaximander, ein griechischer Philosoph des 7. Jahrhunderts v. Chr., vertrat die Ansicht, dass der Mensch von Tieren abstammt, wahrscheinlich von Fischen (Encyclopedia Britannica 2023). Dies ist insofern dem heutigen Evolutionsverständnis nicht unähnlich, als hier ebenfalls die Menschen einen gemeinsamen Vorfahren mit den Fischen hatten, wenn wir weit genug in der Zeit zurückgehen. Heute versteht man unter Evolution „in erster Linie die biologische Evolution. Darunter wird die von Generation zu Generation stattfindende allmähliche Veränderung der vererbbaren Merkmale einer Population von Lebewesen und von anderen organischen Strukturen (z. B. Viren) verstanden“ (Wikipedia 2023).

Die Evolution, so glaubt man, ist ein realer biologischer Prozess, der alle Organismen hervorgebracht hat, die jemals auf der Erde gelebt haben. Allerdings ist bis heute umstritten, ob ein Mechanismus bekannt ist, mit dem man Höherentwicklung (Innovationen) erklären kann. Wenn alle höheren komplexen Lebensformen aus einfacheren entstanden sind, muss es eine treibende Kraft geben, die diesen Prozess vorantreibt. Eine Kraft, die Gottes schöpferisches Wirken ersetzen könnte. Im Jahr 1859 wurde dieses Problem angeblich von dem britischen Theologen und Naturforscher Charles Darwin gelöst, der argumentierte, dass die Evolution durch einen Prozess angetrieben wurde, den er natürliche Selektion nannte. Die natürliche Auslese als treibende Kraft der Evolution ist der Kernpunkt von Darwins Evolutionsverständnis. Und er glaubte, sie sei gleichsam so kreativ wie Gott, denn er schrieb:

„Man kann sagen, dass die natürliche Auslese täglich und stündlich in der ganzen Welt jede noch so kleine Veränderung prüft, das Schlechte verwirft, das Gute bewahrt und addiert, still und unmerklich, wann und wo immer sich die Gelegenheit bietet, an der Verbesserung jedes organischen Wesens in Bezug auf seine organischen und anorganischen Lebensbedingungen arbeitet. Wir sehen nichts von diesen langsamen, fortschreitenden Veränderungen, bis der Zeiger der Zeit den langen Ablauf der Zeitalter markiert hat, und dann ist unser Blick in längst vergangene geologische Zeitalter so unvollkommen, dass wir nur sehen, dass die Lebensformen jetzt anders sind als sie früher waren“ (Darwin 1859).

Es ist klar, dass Darwin die Evolution für einen realen Prozess hielt. Allerdings entzieht er sich weitgehend der Beobachtung, weil er so unvorstellbar langsam abläuft. Bis Wissenschaftler begannen, die Veränderungen und Adaptionen von Organismen in Langzeitstudien genauer zu untersuchen, war dies der Standard der Evolutionsbiologie. Das änderte sich in den letzten 40 Jahren, als eine explosionsartige Zunahme von Studien bewies, dass Veränderungen sehr schnell ablaufen können – sogar von einer Generation zur nächsten. Besonders gut untersucht ist dies bei Anolis-Eidechsen, die vor allem in der Karibik und angrenzenden Gebieten vorkommen. Diese können sich sehr schnell an neue Biotope anpassen, beispielsweise auf neu besiedelten Inseln. Eine neue Studie, die in der Zeitschrift PNAS vorgestellt wurde, unterstreicht diese Fähigkeit erneut.

James Stroud, Assistenzprofessor an der School of Biological Sciences des Georgia Institute of Technology (USA), hat mit einem Team in einer Langzeitstudie an einer Population von Eidechsen gemessen, wie ihre Evolution in freier Wildbahn verläuft (Stroud et al. 2023). Was er herausfand, stellt eine lang gehegte evolutionäre Überzeugung in Frage, nämlich die Rolle der natürlichen Selektion.

Stroud und sein Team führten eine Feldstudie durch, bei der vier verschiedene Arten von Anolis-Eidechsen auf einer kleinen Insel in den Fairchild Tropical Botanic Gardens in Coral Gables, Florida, beobachtet wurden. Er bestimmte das Überleben dieser vier Eidechsenarten in fünf aufeinanderfolgenden Zeiträumen. Bei den eingefangenen Exemplaren führte er weitere morphologische Analysen im Labor durch, wo er Schädel, Beine, Füße, das Gewicht und sogar die Haftfähigkeit der Zehen der Eidechsen verglich. Nachdem die Echsen mit einer Identifikationsnummer versehen und mit einem winzigen Etikett unter der Haut markiert worden waren, entließ das Team die Eidechsen auf die gleichen Äste, in denen sie sie gefunden hatten. Drei Jahre lang wurden Eidechsen gefangen, Messungen durchgeführt, die Eidechsen wieder freigelassen und untersucht, welche Eidechsen überlebten.

Nach drei Jahren konnte das Team die Überlebensdaten mit der Variation von Körpermerkmalen in Beziehung setzen und auf diese Weise analysieren, welche Körpermerkmale wichtige Voraussetzungen für das Überleben sind. Theoretisch könnten die Analysen zu einem besseren Verständnis dazu führen, wie die natürliche Auslese auf Merkmale der gesamten Gruppe der Eidechsen wirken würde. Barzler kommentiert (in Übersetzung): „Zu seiner Überraschung stellte Stroud fest, dass die stabilisierende Form der natürlichen Selektion – diejenige, die die gleichen, durchschnittlich ausgeprägten Merkmale einer Art beibehält – äußerst selten war. Tatsächlich variierte die natürliche Selektion im Laufe der Zeit massiv. In manchen Jahren überlebten Eidechsen mit längeren Beinen besser, in anderen Jahren Eidechsen mit kürzeren Beinen. Zu anderen Zeiten gab es überhaupt kein klares Muster.“

„Das faszinierendste Ergebnis ist, dass die natürliche Selektion im Laufe der Zeit extrem variabel war“, so Stroud et al. (2023). „Wir haben oft gesehen, dass die Selektion von einem Jahr zum nächsten eine völlig andere Richtung einschlug. Wenn man sie jedoch zu einem langfristigen Muster zusammenfasst, heben sich all diese Schwankungen praktisch von selbst auf: Die Arten blieben über den gesamten Zeitraum hinweg bemerkenswert ähnlich“ (nach Barzler 2023).

Die in PNAS dokumentierten Ergebnisse werden als „überraschend“ und „noch nie dagewesen“ bezeichnet. Langzeitstudien wie die von Stroud et al. wurden bisher aufgrund des hohen Arbeits- und Zeitaufwands kaum durchgeführt (Barzler 2023).

Die Daten zeigen also, dass in diesem Fall nicht die natürliche Auslese das Vorhandensein von Merkmalen steuert, und dass sie bei den untersuchten Eidechsen in der freien Wildbahn längerfristig kaum eine Rolle spielt. Man kann gespannt sein, ob weitere Langzeitstudien dieser Art zu ähnlichen Ergebnissen führen.

Die Rolle der natürlichen Selektion, die für Darwins Theorie und Nachfolgetheorien zentral war und ist, wurde von vielen Biologen zu Lebezeiten Darwins und auch danach kritisch gesehen, was wenig bekannt ist (Thomas 2021). Das betrifft vor allem das vermeintliche kreative Potenzial der Selektion. Schon vor Darwin schätzte Edward Blyth, ein britischer Biologe, bereits im Jahr 1835 die Wirkung der Selektion, die er wie Darwin „Zuchtwahl“ nannte, wie folgt ein: „Dasselbe Gesetz [der Zuchtwahl], das von der göttlichen Vorsehung festgesetzt wurde, um die typischen Merkmale einer Art zu erhalten, kann vom Menschen einfach umgedreht werden in einen Mechanismus, um verschiedene Abarten [d. h. Varianten] zu züchten. Aber es ist auch deutlich, dass, wenn der Mensch den sexuellen Verkehr bei diesen Rassen nicht regulieren würde, sie alle bald zum ursprünglichen Typ zurückkehren würden“ (Blyth 1835).

Dennoch hat sich die Sicht durchgesetzt, dass Selektion eine formende, gleichsam schöpferische Kraft sei – und das, obwohl eine Auswahl („Selektion“) zuerst das Vorhandensein von Varianten erfordert, aus denen „gewählt“ werden kann. Die neue Langzeitstudie an den Anolis-Eidechsen hat diese Sicht einmal mehr nicht bestätigt. In diesem Fall war zudem überraschend, dass nicht einmal eine bestimmte Richtung über mehrere Generationen hinweg erkennbar ist. Auch eine so umfassende, arbeitsintensive Studie über den Einfluss der Selektion bei Anolis-Echsen konnte also nicht zeigen, dass Selektion Innovationen erzeugt hätte.

Quellen

Blyth E (1835) And attempt to classify the Varieties of Animals, with observations on the marked seasonal and other changes which naturally take place in various British species, and which do not constitute varieties. Magazine of natural History, 8(1), 40-53.

Darwin C (1859) On the Origin of Species. Kapitel 4. Natural Selection. Zitat aus: https://www.theguardian.com/science/2008/feb/09/natural.selection

Encycopedia Brittanica “Anaximander” (2023) https://www.britannica.com/biography/Anaximander

Barzler C (2023) Long-term lizard study challenges the rules of evolutionary biology. October 9, 2023. https://phys.org/news/2023-10-long-term-lizard-evolutionary-biology.html

Stroud JT, Moore MP, Langerhans B & Losos JB (2023) Fluctuating selection maintains distinct species phenotypes in an ecological community in the wild. Proc. Natl. Acad. Sci. 20 (42), e2222071120 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2222071120

Thomas N (2021) Taking leave of Darwin. A Longtime Agnostic Discovers the Case for Design. Seattle: Discovery Institute Press.

Wikipedia: „Evolution“. https://de.wikipedia.org/wiki/Evolution

Autor dieserNews: Peter Borger

© 2023, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n323.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

12.10.23 Repetitive DNA-Sequenzen steuern die Ausprägung von Genen

Erneut wurde eine wichtige bisher unbekannte Funktion der „Junk-DNA“ aufgeklärt

Kurze Tandemwiederholungen (KTW, engl. Short Tandem Repeats) sind im gesamten Genom (Erbgut) vorhanden, entweder in codierenden Sequenzen, oder außerhalb und zwischen den Genen. Ihre Funktionen waren lange Zeit unklar, und sie wurden von Evolutionsbiologen oft als „Junk-DNA“ katalogisiert, d. h. als Sequenzen ohne biologische Funktion. Zunehmend werden sie jedoch durch Genetiker als regulatorische Elemente des Genoms erkannt. Eine neue in Science veröffentlichte Studie zeigt nun, dass 5 % des Genoms aus solchen KTW aufgebaut sind und wichtige Funktionen bei der Expression (Nutzung) von genetischer Information haben, insbesondere von proteincodierenden Genen.

Genetische Elemente des Genoms

Das Genom eines Organismus ist die Gesamtheit der in der DNA gespeicherten genetischen Information, die in einer Zelle vorhanden ist. In der Geschichte der Erforschung der DNA wurden zuerst proteincodierende Sequenzen nachgewiesen (kurz „Proteingene“), die sozusagen für die Werkzeuge der Zellen codieren und etwa 20 Prozent der gesamten DNA ausmachen (einschließlich der Introns und anderer regulatorischer Sequenzen, die für einen funktionsgerechten Aufbau der codierten Werkzeuge benötigt werden). Darüber hinaus enthält das Genom Sequenzen, die auf den ersten Blick keine Funktion zu haben scheinen, weil sich darin kurze Nukleotidabfolgen in Tausenden von Kopien – manchmal Zehntausenden – wiederholen. Diese repetitiven Elemente sind als „long interspersed nuclear elements“ (LINE; 21% des menschlichen Genoms), endogene Retroviren (ERV; 8% des Genoms) und Alu-Sequenzen bekannt. Alu-Sequenzen werden zu den „short interspersed nuclear elements“ (SINE; etwa 11% des Genoms) gerechnet. Dabei handelt es sich um kurze DNA-Abschnitte, die ihren Namen (Alu-Sequenzen) ursprünglich durch die Wirkung des Restriktionsenzyms von Arthrobacter luteus (Alu)* erhielten, das gezielt nur diese Sequenzen schneidet.* Zusammen machen diese Elemente fast die Hälfte des gesamten menschlichen Genoms aus (Borger 2018). Diese repetitiven Sequenzen wurden lange Zeit als funktionslose Überbleibsel des Evolutionsprozesses betrachtet (z. B. als Überbleibsel von uralten im Genom integrierten Viren) und als „egoistische DNA“ oder „Junk-DNA“ bezeichnet, da damals ihre einzige bekannte Funktion zunächst nur die Selbstreproduktion war. Zunehmend wurde jedoch erkannt, dass es sich um regulatorische Sequenzen für die Nutzung von Genen (Genexpression) und die Induktion von Variation handelt (Borger 2018; 2023).

Eine vierte Klasse von repetitiven genetischen Elementen sind die sog. „short tandem repeats“ (kurze Tandemwiederholungen; KTW). Auch bekannt als „Mikrosatelliten“ oder „einfache Sequenzwiederholungen“ handelt es sich dabei um DNA-Elemente, die aus einer sehr kurzen sich wiederholenden Einheit von 1 bis 6 Nukleotiden (DNA-Buchstaben) bestehen. Oft haben die KTW-Sequenzen aber auch Längen von bis zu 100 Nukleotiden und sie sind bei Prokaryoten und Eukaryoten, einschließlich des Menschen, weit verbreitet. Das menschliche Genom besteht zu etwa 5 % aus diesen KTW-Elementen. Sie sind im gesamten Genom zu finden – sogar in den codierenden Regionen von Proteingenen, wo sie für längere Aminosäureketten mit denselben oder nur zwei Aminosäuren codieren. Da DNA-Wiederholungen einen geringen Informationsgehalt haben, wurden sie von Evolutionsbiologen lange Zeit als funktionslos betrachtet. In einem kürzlich erschienenen Artikel in der Wissenschaftszeitschrift Science zeigen Molekulargenetiker nun, dass KTW als Andockstellen für Proteine dienen, die die Genexpression steuern (Horton 2023, Kuhlman 2023).

Kurze Tandemwiederholungen (KTW) als genetische Schalter

Zur Herstellung von Proteinen wird die Information eines Gens in ein Botenmolekül (mRNA) umgeschrieben. Dieser Prozess wird von Transkriptionsfaktoren (TF) durchgeführt; das sind Proteine, die an DNA-Sequenzen im Genom binden. Im Laufe der Jahre wurden Hunderttausende solcher „Andockstellen“ identifiziert. Dennoch binden viele TF an DNA-Abschnitte, denen eine solche Andockstellen fehlt, während andere DNA-Abschnitte mit solchen Andockstellen von TF unbesetzt bleiben. Dies deutet darauf hin, dass zusätzliche DNA-Sequenzen eine Rolle bei der Steigerung bzw. Regulation der Genexpression spielen. Die Autoren des Science-Artikels zeigen, dass die KTW, die oft in so genannten Enhancern (Transkriptionsverstärker) angereichert sind, diese Rolle übernehmen (Kuhlman 2023, Horton 2023).

Die Forscher untersuchten die Bindungsstärke von zwei grundlegenden TF (Pho4 und MAX), die an eine CACGTG-DNA-Sequenz („Gene-switch“) binden, und bewerteten die Auswirkungen mehrerer verschiedener Arten von benachbarten KTW auf ihre Bindungsstärke an die DNA und ihre Aktivität. Sie fanden eine bis zu 70-fach erhöhte Bindung für 609 verschiedene TF-DNA-Kombinationen in Gegenwart verschiedener KTW. Weitere Analysen ergaben, dass etwa 90 % der untersuchten TF bevorzugt mindestens einen Typ von KTW binden. Da KTW in hohem Maße veränderbar sind, schlagen sie vor, sie als eine „leicht evolvierbare Klasse“ von regulatorischen DNA-Elementen zu betrachten. Damit ist gemeint, dass durch die Veränderung der Länge der KTW-Sequenzen leicht neue Genexpressionsmuster erzeugt werden können; d. h. die Expression von Genen kann dadurch dirigiert werden. Mit anderen Worten: KTW erzeugen Variation und sollten daher als Variation-induzierende genetische Elemente bezeichnet werden (Borger 2018; 2023). Da bevorzugte KTW nicht unbedingt bekannten DNA-Bindungsmustern ähneln müssen, vermuten die Forscher, dass es einen Mechanismus geben könnte, durch den ähnliche TF in verschiedenen regulatorischen Regionen rekrutiert werden können, damit sie unterschiedliche Gene regulieren. Sie schlagen vor, dass KTW die Muster beherbergen und als zusätzliche „Gen-Schalter“ dienen, um die lokale TF-Konzentration und die Bindungsreaktionen abzustimmen, und so die Genexpression abstimmen (Horton 2023). Einmal mehr zeigt sich, dass das Genom viel komplexer ist als bisher angenommen und dass scheinbar nutzlose DNA-Sequenzen Funktionen – beispielsweise genregulatorische – besitzen.

Fazit

Mit dem heutigen Wissen muss man eine Zelle als einen Nanocomputer betrachten. Das Genom der Zelle erweist sich als ein informationstragendes und -verarbeitendes System, das eine begrenzte Anzahl von Informationssequenzen enthält, die als proteincodierende Gene (also für die zellulären Werkzeuge) codieren, sowie eine große Zahl von regulatorischen Informationssequenzen, die helfen, dass die „Werkzeuge“ in den passenden Mengen zur richtigen Zeit exprimiert werden. Einige Molekularbiologen haben das Genom als proteincodierende Inseln in einem Ozean von regulatorischen Schaltern bezeichnet. Andere beschreiben Genome als RNA-Computer mit Protein-Output. Zellen sind programmiert. In der Biologie werden zunehmend Ausdrucksweisen verwendet, die auch in der Informatik und Kybernetik zu finden sind. Dieser Sprachgebrauch verdeutlicht, dass in den Biowissenschaften zunehmend auch der Aspekt der Informationsverarbeitung Raum gewinnt.

Bauen sich Computer von alleine? Werden Computer durch zufällige (molekulare) Prozesse programmiert? Selbst die einfachste Zelle ist noch mehr als ein gigantischer Computer, der Eingangssignale aus seiner Umgebung aufnimmt und sie integriert, um eine angemessene biologische Leistung hervorzurufen. Wir wissen, dass Computer und Computerprogramme nur durch Intelligenz entworfen werden können. Dies gilt für alle Informationssysteme, auch für diejenigen, die in den Zellen vorhanden sind.

Quellen

Borger P (2018) Darwin Revisited – Or how to understand biology in the 21st century. Scholars Press. pp 142–163.

Borger P (2023) Über den Entwurf des Lebens. Mobile genetische Elemente. Studium Integrale J. 30, 22–30.

Horton CA et al. (2023) Short tandem repeats bind transcription factors to tune eukaryotic gene expression. Science 381, eadd1250. https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.add1250?intcmp=trendmd-sci

Kuhlman TE (2023) Repetitive DNA regulates gene expression. Science 381, 1289–1290. (editorial) https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.adk2055

Autor dieserNews: Peter Borger

© 2023, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n322.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

25.09.23 Sprunghafte Entstehung von Genen?

Zunehmend wird beobachtet, dass unterschiedliche Organismen ihre eigenen, einzigartigen Gene haben, die so genannten de-novo-Gene. Wirklich neu sind sie aber nicht, sondern in nicht-funktionaler Form bereits latent (verborgen) vorhanden. Ihre latente Existenz in der DNA war unerwartet und widerspricht den gängigen Vorstellungen gradueller Evolution. Evolutionstheoretiker sind nun gezwungen, davon auszugehen, dass Genome Lagerstätten voller potenzieller Funktionen sind – eine Vorstellung, die eher mit einem vorausschauenden Schöpfer vereinbar ist.

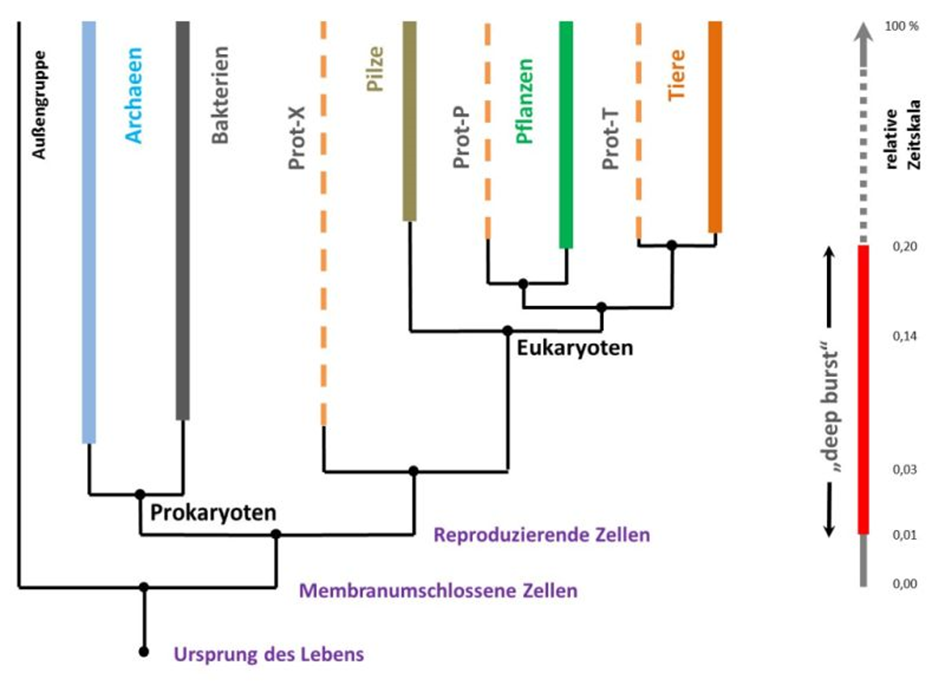

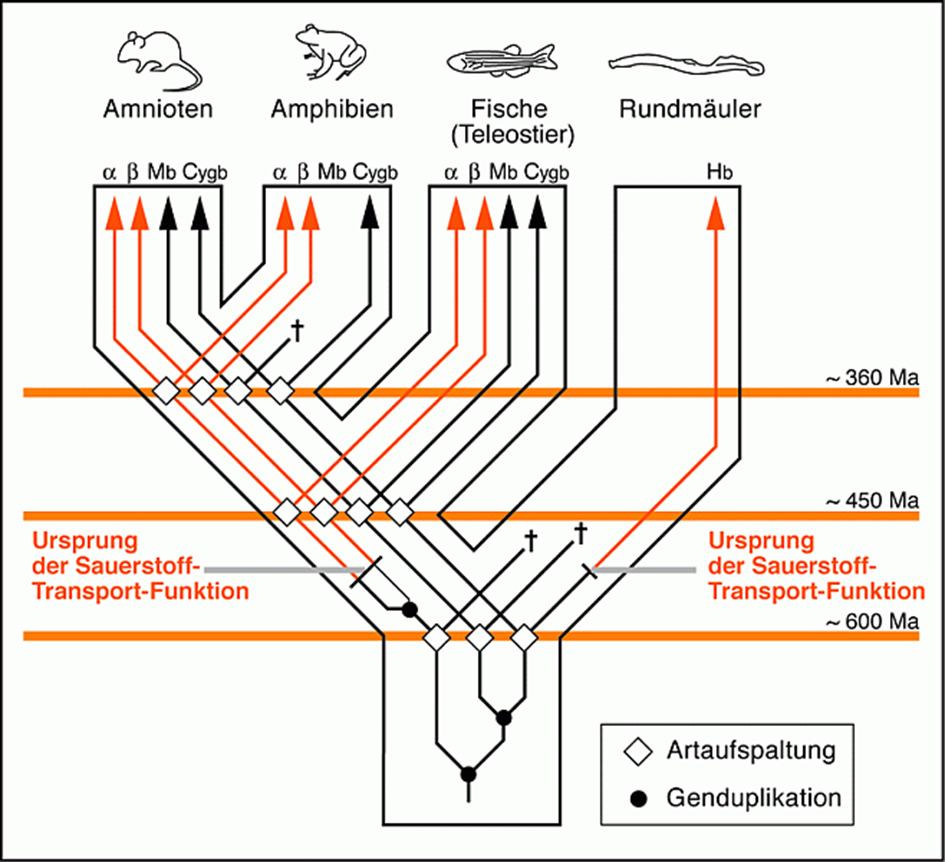

Die Entstehung neuer proteincodierender Gene aus zufällig erzeugten DNA-Sequenzen ist statistisch eher unwahrscheinlich (Lau & Dill 1990). Das liegt daran, dass die Strukturform von Proteinen mit einer beliebigen Sequenz unspezifisch und ungeordnet ist; eine solche Struktur kann Amyloid-Plaques bei Alzheimer und neurodegenerativen Erkrankungen ähnlich sein. Eine zufällig erzeugte DNA-Sequenz würde also in der Regel nicht für funktionale Proteine codieren, sondern eher schädlich sein (Brown 2023). Deswegen suchten Evolutionstheoretiker die Entstehung neuartiger genetischer Information (neuer Gene) bisher in einem Prozess, der mit einer Genduplikation (Genverdopplung) startet. Anschließend muss eines der Duplikate (oder beide) durch Mutation verändert werden und sich durch Selektion in der Population durchsetzen. Die Genese von neuen Genen wäre damit nicht nur ein gradueller, sondern auch ein extrem langwieriger Prozess. Das Motto lautet: Natura non facit saltus – „Die Natur macht keine Sprünge“. Dies erklärt auch die Popularität der Darwin’schen Evolutionslehre.

In weniger als einem Jahrzehnt wurde diese Ansicht jedoch durch umfangreiche Indizien für das saltatorische (sprunghafte) Auftreten von neuen Genen in Frage gestellt (Borger 2020). Eine große Anzahl von Genen scheint ohne evolutionäre Vorgeschichte, sozusagen aus dem Nichts – de novo – entstanden zu sein. Natürlich entstehen Gene nicht wirklich aus dem Nichts. Unter einem de-novo-Gen versteht man vielmehr ein funktionales Gen, das zuvor funktionslos war. In der Evolutionsbiologie wird bereits dann von einem de-novo-Gen gesprochen, wenn es nur bei einer von zwei verwandten Arten auftritt – es wird dann postuliert, dass es evolutionär de novo entstanden ist. Das Neue ist also nicht das Gen an sich (eine DNA-Sequenz), sondern eine neu auftretende Funktion, ausgehend von einem zuvor (mutmaßlich) funktionslosen Gen.

De-novo-Gene kommen in vielen eukaryotischen Arten vor und codieren Proteine, die in vielen Geweben exprimiert werden und reich an Protein- und DNA-Bindungsdomänen sind. Anders ausgedrückt: Sie sind funktional, d. h. sie sind an den molekularbiologischen Wechselwirkungen in den Zellen beteiligt. Eine unerwartete Quelle genetischer Information liegt in den scheinbar nutzlosen Regionen, die lange Zeit als „Müllhalden“ („junk yards“) der Evolution interpretiert wurden. In einer aktuellen Arbeit in Nature Ecology & Evolution vermuten Evolutionstheoretiker, dass bei Menschen de-novo-Gene aus DNA-Abschnitten entstanden seien, die für scheinbar nutzlose RNA-Transkripte in Makaken codieren, nämlich sogenannte lange nicht-codierende RNA, lncRNA (An et al. 2023).

De-novo-Gene beim Menschen

Die Autoren beschreiben, wie sie 45 spezifisch menschliche de-novo-Gene entdeckten, also beim Menschen vorkommende funktionale Gene, für die bei Makaken keine Funktion bekannt ist. Sie identifizierten charakteristische U1-Elemente und RNA-Spleiß-verwandte Sequenzen, die für den RNA-Kernexport verantwortlich sind; in dieser Hinsicht unterscheiden sich die mRNAs von lncRNAs. Die lncRNAs haben alle ein funktionales U1-Element, das bei den mRNAs fehlt (An et al. 2023). Die Forscher wählten eines dieser Gene aus (ENSG00000205704), das in der Gehirnentwicklung exprimiert (ausgeprägt) wird. Damit wiesen sie experimentell nach, dass das Ausschalten oder die Überexpression des Gens in menschlichen embryonalen Stammzellen die neuronale Reifung von kortikalen Organoiden (d. h. ein in Kulturgefäßen gezüchtetes 3-dimensionales Gebilde aus neuronalen Zellen, die als Minimodell des Gehirns dienen) beschleunigt bzw. verzögert. Wenn das Gen in Mäuse übertragen und exprimiert wurde, entwickelten diese Gehirne mit einer höheren kortikalen Faltungsstruktur, die für die Gehirnmorphologie der menschlichen Großhirnrinde typisch ist (Brown 2023). Beim Menschen produzieren die funktionalen de-novo-Gene mRNAs, die den Zellkern aktiv verlassen, und die Proteine, für die sie codieren, werden ordnungsgemäß übersetzt und tragen direkt zur Entwicklung des menschlichen Gehirns bei (An et al. 2023). Wie die sprunghaften Umwandlungen von lncRNA-Gene in vollwertige Protein-Gene, die wir nur beim Menschen finden, zustande kommen, ist bisher völlig ungeklärt.

Die Entstehung voll funktionsfähiger Gene in einem Sprung wird als ein Alles-oder-Nichts-Typ der Emergenz verstanden, d. h. als ein plötzliches, unableitbares bzw. unvorhersehbares Ereignis, und entkräftet Theorien der allmählichen evolutionären Exaptation (Übernahme neuer Funktionen in einem neuen Zusammenhang). Aus diesem Grund wurde 2017 auch in der Genetik das Modell der Voranpassung („pre-adaptation“) aufgestellt, das die Präexistenz funktionaler Merkmale in bislang funktionslosen Genen und eine Alles-oder-Nichts-Entstehung zur Funktionalität beinhaltet (Wilson et al. 2017). Dieses Modell erklärt allerdings nichts, sondern ist nur eine alternative Beschreibung der Beobachtungen. Es bleibt die Frage: Wie kann Funktion bereits in ungenutzter „Junk-DNA“ vorhanden bzw. vorangepasst sein?

Genome werden zunehmend als große, dynamische und vorangepasste Reservoirs betrachtet, die neue Strukturen und Funktionen hervorbringen können. In diesen Reservoirs stecken also nach dieser Sicht latent neue Strukturen und Funktionen, die durch geringfügige Änderungen zur Ausprägung kommen können. Auf diese Weise soll Evolution nicht (nur) an alten Teilen „herumbasteln“, sondern nach den Vorstellungen der Evolutionsbiologen auch gleichsam neue Dinge erschaffen (Karger et al. 2018). Aber was heißt hier „neu“ genau? Schließlich ist die Bildung neuartiger funktionaler Gene aus nicht-codierender DNA aus Sicht der materialistischen (neo-)darwinistischen Sicht der Evolution, in der Zufallsmutationen und Selektion die einzigen bekannten Wirkprinzipien sind, kaum zu erwarten. Wie sollten bislang funktionslose Zufallssequenzen durch eine Anhäufung von Zufallsmutationen über Millionen von Jahren funktionsfähig werden? Ein solches Szenario wäre nicht nur aus empirischer, mathematischer und informationstechnischer Sicht, sondern auch aus evolutionärer (materialistischer) Sicht völlig unrealistisch. Die Situation stellt sich anders dar: Man kann heute davon ausgehen, dass in den Genom-Netzwerken der Lebewesen Voranpassungsmechanismen existieren. Das jedoch passt besser in den Rahmen eines intelligenten Designs. Die überraschende Entdeckung, dass neue Gene sprunghaft aus nicht-proteincodierenden Sequenzen hervorkommen können, deutet darauf hin, dass die DNA mit vorangepassten Sequenzen und nicht mit nutzlosem Müll ausgestattet sein könnte.

Deutung im Schöpfungsrahmen

Wie die neuen Entdeckungen in das Paradigma der Schöpfungswissenschaft passen, muss weiter untersucht werden. Es existiert durchaus die Möglichkeit, dass die lncRNA bei Makaken gar nicht funktionslos sind, sondern bisher unbekannte Funktionen im Zellkern haben, wie die U1-Sequenz zeigt, die sicherstellt, dass die betreffende lncRNA im Zellkern verbleibt. Im evolutionären Rahmen haben sich Makaken aus der Familie der Meerkatzenverwandten und Menschen vor grob 30 Millionen Jahren auseinanderentwickelt (vgl. Scholl 2023, Tab. 1). Funktionslose Sequenzen würden dies aufgrund der zufälligen Anhäufung von Mutationen so lange Zeit nicht unbeschadet überleben. Es ist also anzunehmen, dass die lncRNA-Gene bei Makaken funktional sind. Beim Menschen sind sehr ähnliche proteincodierende Gene für die Gehirnentwicklung ebenfalls funktional. Die evolutionäre Verwandtschaft von Menschen und Makaken wird wie üblich einfach unbewiesen vorausgesetzt, d. h. die menschlichen proteincodierenden Gene sollen in dieser Sichtweise aus lncRNA-Genen hervorgegangen sein, wie sie in Makaken vorgefunden werden. Die Beobachtungen sprechen jedoch nicht für die schrittweise Darwin’sche Evolution, wie sie immer noch in Schulen und Universitäten gelehrt wird. Die Entstehung von funktionalen Genen ausgehend von nicht-funktionalen Genen (also in diesem Sinne de novo, s. o.) passt hingegen besser zur Schöpfungslehre, weil man eine programmierte Situation annehmen kann, in der Gene durch geringfügige Änderungen neue, bisher nicht beobachtete Funktionen aufweisen können. Nur in diesem funktionalen Sinne sind die Gene wirklich neu.

Literatur

Borger P (2020) De Novo – Gene aus dem Nichts? Interpretationsfehler oder komplexes Genom? Stud. Integr. J. 22, 88–96.

An NA et al. (2023) De novo genes with an lncRNA origin encode unique human brain developmental functionality. Nature Ecology & Evolution 7, 264–278, https://www.nature.com/articles/s41559-022-01925-6.

Brown W (2023) Study Finds Human Gene Linked to Larger Brains Arose from Non-Protein Coding (“Junk”) DNA. https://www.resonancescience.org/blog/study-finds-human-gene-linked-to-larger-brains-arose-from-non-protein-coding-junk-dna; aufgerufen am 14,08.2023)

Karger A et al (2018) Variation and Novelty in Evolution:De Novo Genes arise and enable Protein Structural Innovation. Intelligent Systems for Molecular Biology Conference, Chicago. https://www.youtube.com/watch?v=_1WNiXr2XqY, Min. 15:03 – 15:30.

Lau KF & Dill KA (1990) Theory for protein mutability and biogenesis, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 638–642.

Scholl B (2023) Beherrschen Schimpansen etwa doch Grammatik? W+W-Onlineartikel, vom 27.03.2023, https://www.wort-und-wissen.org/artikel/schimpansengrammatik/.

Wilson BA et al. (2017) Young genes are highly disordered as predicted by the preadaptation hypothesis of de novo gene birth. Nat. Ecol. Evol. 1, 0146, doi:10.1038/s41559-017-0146.

Autor dieserNews: Peter Borger

© 2023, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n321.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

07.07.23 Photosynthese – wie Biologie von Physik profitiert

Photosynthese nutzt möglicherweise Quantenphänomen: Die Bose-Einstein-Kondensation

Organismen wie Bakterien, Algen und Pflanzen nutzen die Sonnenenergie, um ihre Biomasse aufzubauen. Dies erscheint uns geradezu selbstverständlich. Physikalische Phänomene wie Bose-Einstein-Kondensate hingegen gelten als exotisch. Kürzlich fanden Biophysiker heraus, dass es eine Verbindung zwischen diesen beiden so unterschiedlichen Phänomenen geben könnte und ermöglichten so einen tiefen Einblick in die Energieübertragung in Bio-Molekülen und Materialien in einem Lichtsammelkomplex, wie er in grünen Schwefelbakterien auftritt.

Die Bose-Einstein-Kondensation ist ein Quantenphänomen, bei dem eine große Anzahl von Bosonen* gleichzeitig den Grundzustand (d. h. das niedrigste Energieniveau) eines Systems einnimmt. Im Jahr 1925 von dem Quantenphysiker Satyendra Nath Bose vorhergesagt, wurden Bose-Einstein-Kondensate 70 Jahre später von Weimann, Cornell und Ketterle experimentell festgestellt, eine Entdeckung, wofür sie 2001 den Nobelpreis erhielten (Schwarz 2019).

*Bosonen (= Ein Teilchen mit ganzzahligem Eigendrehimpuls (Spin), z. B. Photonen)

Bose-Einstein-Kondensate, die auch als fünfter Zustand der Materie bezeichnet werden (neben fest, flüssig, gasförmig und plasmatisch), entstehen, wenn Atome auf nahezu den absoluten Nullpunkt abgekühlt werden. Die offensichtlichste Eigenschaft eines Bose-Einstein-Kondensats ist, dass ein großer Teil seiner Teilchen denselben, nämlich den niedrigsten, Energiezustand einnimmt. Bei im Labor erzeugten Bose-Einstein-Kondensaten kann dies durch Messung der Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen bestätigt werden.

Es gibt auch die Bose-Einstein-Kondensation von Exzitonen*, wenn diese sich zu einem einzigen sog. kohärenten Quantenzustand, dem so genannten Exzitonenkondensat, verfestigen. Dieser Zustand ermöglicht einen verlustfreien Energietransfer, der jedoch typischerweise nur unter extremen Laborbedingungen in hoch geordneten Materialien stattfindet (Schouten 2023).

*Exzitonen (= Kombinationen aus einem Elektron und einem positiven Loch (ein leerer Elektronenzustand in einem Valenzband, das zuvor durch das Elektron besetzt wurde), das sich frei durch einen nichtmetallischen Kristall bewegen kann)

Bei der Photosynthese wird mithilfe des Chlorophylls* Wasser und Kohlendioxid durch Lichtenergie in pflanzliche Stoffe (Kohlenhydrate) umgewandelt. Dazu muss die Lichtenergie nach der Absorption eines Photons im photosynthetischen Reaktionszentrum weitergeleitet werden. (Das photosynthetische Reaktionszentrum ist ein Komplex aus mehreren Proteinen, Pigmenten und anderen Co-Faktoren, die zusammen die primären Energieumwandlungsreaktionen der Photosynthese durchführen; die Stelle in den photosynthetischen Molekülen, an der Photonen gesammelt werden.) Das ist aber eigentlich ein Problem. Denn die Atome, aus denen die komplexen molekularen Maschinen der Photosynthese bestehen, verhalten sich wie ein dichter Wald. Wie aber kann die Energie jemals das photosynthetische Reaktionszentrum erreichen, wenn sie im „molekularen Wald“ immer wieder auf Atome prallt? Das wäre so, als würde man mit einem Jagdgewehr in den Wald schießen und hoffen, ein Ziel zu treffen, obwohl Bäume im Weg stehen.

*Chlorophylls (= „Blattgrün“, einem Komplex aus Makromolekülen)

Doch den photosynthetischen Organismen gelingt es, das Sonnenlicht in Blätter, Stängel und Blüten umzuwandeln, als ob der atomare Wald nicht existierte. Wie machen sie das?

Eine neue Studie der Universität Chicago, die am 28. April 2023 in der Zeitschrift PRX Energy veröffentlicht wurde, legt nahe, dass dies durch ein Exzitonenkondensat ermöglicht wird, das dem unter extremen Bedingungen im Labor gefundenen sehr ähnlich ist. Es ermöglicht einen physikalischen Prozess, analog zu Supraleitung und Suprafluidität, der es der Energie ermöglicht, verlustlos durch ein Material zu fließen. Bildhaft gemäß dem obigen Gleichnis: Die Gewehrkugel kann Bäume durchdringen, ohne dabei Energie zu verlieren.

Dass Pflanzen vermutlich einen sehr ähnlichen Mechanismus wie bei der Bose-Einstein-Kondensation nutzen, war unerwartet und hat großes wissenschaftliches Interesse geweckt – denn was Wissenschaftler im Labor nur bei Temperaturen um den absoluten Nullpunkt erreichen können, leisten Pflanzen offenbar bei Raumtemperatur. Einer der leitenden Forscher, Prof. David Mazziotti, kommentierte: „Soweit wir wissen, waren diese Bereiche noch nie miteinander verbunden, daher fanden wir dies sehr interessant und aufregend“ (Lerner 2023). Und Anna Schouten, eine der Mitautorinnen, erklärt: „Die photosynthetische Lichtsammlung findet in einem [biologischen] System bei Raumtemperatur statt, dessen Struktur zudem ungeordnet ist – ganz im Gegensatz zu den ursprünglichen kristallisierten Materialien und den kalten Temperaturen, die man zur Herstellung von Exzitonenkondensaten verwendet“ (Lerner 2023).

Die beobachteten Kondensate sind zwar nicht so perfekt wie unter extremen Laborbedingungen, aber die Effizienz der Energieübertragung im photosynthetischen System wird fast verdoppelt (Schouten 2023).

Aber wie sind die Forscher zu dieser Entdeckung gekommen, da es keine Möglichkeit gibt, diese atomaren Wechselwirkungen mit bloßem Auge oder mithilfe von Mikroskopen zu sehen? Mazziottis Labor hat sich auf die Erforschung komplizierter atomarer und molekularer Wechselwirkungen mit Hilfe hochentwickelter Computermodelle spezialisiert, die ihnen einen Einblick in das zugrunde liegende Verhalten der Teilchen geben. In der Studie wollten sie herausfinden, was auf molekularer Ebene bei der Photosynthese passiert.

Wenn ein Photon von der Sonne auf ein Blatt trifft, löst es eine Veränderung in einem speziellen Molekül aus, dem so genannten Chromophor. Chromophore sind lichtabsorbierende Moleküle, die in der Regel an eine Proteinstruktur gebunden sind, die sie an Ort und Stelle hält. Die in dem Photon gebundene Energie regt ein Elektron des Chromophors an, wobei ein „Loch“ in dem Chromophor entsteht. Das Elektron und das „Loch“ können nun durch das Blatt wandern und die Energie des Photons zu einem anderen Bereich befördern. Dieses wandernde Elektronen-Loch-Paar wird als „Exziton“ bezeichnet. Als das Team um Mazziotti eine Gesamtübersicht erstellte und modellierte, wie sich mehrere Exzitonen bewegen, fiel ihnen etwas Merkwürdiges auf. Sie sahen Muster in den Bahnen der Exzitonen, die bemerkenswert vertraut aussahen (Lerner 2023).

Was die Forscher beobachteten, entsprach weitgehend dem Verhalten eines Materials, das als das bereits erwähnte Bose-Einstein-Kondensat bekannt ist. Die von den Lichtphotonen erzeugten Exzitonen verbinden sich zu einem einzigen Quantenzustand – ähnlich wie die Geiger in einem Orchester, die alle einen Ton perfekt gestimmt spielen. Im Quantenuniversum der Teilchenphysik kann sich die Energie so ohne Reibung durch das Material bewegen. Dieses Phänomen des energetisch verlustfreien Transports hat viel Aufmerksamkeit erregt, da es für hochempfindliche elektronische Geräte und Supercomputer interessant ist.

Es ist möglich, dass diese Entdeckungen bei photosynthetisierenden Bakterien, die bei Raumtemperatur arbeiten, neue Möglichkeiten für die Erzeugung synthetischer Materialien für zukünftige Technologien eröffnen. Im Labor ist ein perfektes ideales Exzitonenkondensat empfindlich und erfordert eine Menge spezieller Bedingungen. Systeme, die mit solchen in der Natur vorkommenden Materialien gebaut werden und bei Raumtemperatur das Gleiche tun, öffnen die Tür zu realistischeren technologischen Anwendungen. Somit könnte das ausgefeilte Design in der Natur wieder einmal als Vorbild für die Verbesserung der Technologie dienen – mit Anwendungen von Solarzellen bis hin zu Computern.

In dem Artikel wird nicht darüber spekuliert, wie diese „einfachen“ Schwefelbakterien den effizienten Energietransport „erfunden“ haben. „Die Evolution war es“, wird normalerweise geantwortet, um alles zu „erklären“, was in der Natur beobachtet wird, doch passt dies hier offensichtlich nicht.

Quellen

Lerner L (2023) Scientists find link between photosynthesis and ‘fifth state of matter’. https://phys.org/news/2023-05-scientists-link-photosynthesis-state.html

Schouten AO et al. (2023) Exciton-Condensate-Like Amplification of Energy Transport in Light Harvesting. PRX Energy 2, 023002, https://journals.aps.org/prxenergy/abstract/10.1103/PRXEnergy.2.023002

Schwartz M (2019) Statistical Mechanics. https://scholar.harvard.edu/files/schwartz/files/12-bec.pdf

Autor dieserNews: Peter Borger

© 2023, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n318.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

26.10.22 Gleiche Variationsmechanismen im Gehirn von Menschen und Kraken

Transposons („springende Gene“) aus der LINE-Familie sind genetische Elemente, die sich verdoppeln und Kopien von sich selbst im Genom hinterlassen können. Lange Zeit wurden sie als „Junk-DNA“ (Überbleibsel alter Viren) betrachtet, doch in jüngster Zeit hat sich gezeigt, dass sie für die Entwicklung und Komplexität des Nervensystems von Bedeutung sind. Völlig unerwartet sind dieselben springenden Gene sowohl im menschlichen Gehirn als auch im Gehirn von Kraken (Octopus) aktiv.

Mit * versehene Begriffe werden in einem Glossar am Ende des Artikels genauer erklärt.

Einleitung

Oktopusse (Echte Kraken) gehören zu den intelligentesten Tieren. Wie der Mensch verfügen sie über fortgeschrittene kognitive Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen, die für Neurobiologen von großem Interesse sind. Kein Wunder, dass sich die Forschung zunehmend mit der Erforschung des Gehirns und des Lernens dieser schlauen und neugierigen Tiere beschäftigt. Neurobiologen haben bereits früher festgestellt, dass das als LINE1 bekannte Transposon* in menschlichen Gehirnzellen aktiv ist (Upton et al. 2015). Man nimmt an, dass ihre Aktivität für Lernen und Kognition (Wahrnehmung, Erfahrung, Denken) entscheidend ist, da sie sich in der Nähe von Genen anreichern, die mit diesen Prozessen in Zusammenhang stehen. Jetzt haben Neurowissenschaftler dieselbe Familie von LINE-Transposons in den Neuronen von Kraken gefunden und sie auch mit deren kognitiven Fähigkeiten in Verbindung gebracht. Im Rahmen von Evolution wäre dies ein unglaublicher Fall von Konvergenz*.

Variation-inducing genetic elements (VIGE)

Ein großer Teil der Genome aller Organismen besteht aus Elementen, die Wissenschaftler heute als transponierbare und transponierte Elemente (TE) bezeichnen. Es handelt sich um DNA-Sequenzen, die von einer Stelle des Genoms zu einer anderen wandern und dabei Kopien von sich hinterlassen können. Die komplexesten TEs sind endogene Retroviren (kurz: ERV) und sog. „long interspersed nuclear elements“ (kurz: LINE). Ungefähr 8 % des menschlichen Genoms bestehen aus ERVs und 17 % aus LINEs. Sie wurden lange Zeit als Junk-DNA, als egoistische Gene und funktionslose evolutionäre Relikte betrachtet. Eine wachsende Zahl von Studien hat jedoch gezeigt, dass diese Elemente wichtige strukturelle und regulatorische Elemente des Genoms bilden; und sie werden zunehmend als eine wichtige treibende Kraft der Evolution eingeschätzt (Xing et al. 2007).

In früheren Arbeiten habe ich die LINE-Elemente als „variation-inducing genetic elements“ (VIGEs) bezeichnet (Terborg 2009a; 2009b; 2010; 2013), also als genetische Elemente, die Variation erzeugen. Damit ist gemeint, dass diese Elemente als Genschalter fungieren und/oder den genetischen Kontext so beeinflussen, dass die Genexpression in ihrer Umgebung beeinflusst wird. Durch ihr Vorhandensein können Gene mehr oder weniger aktiv sein, was zu genetischer Variation führt. Dass diese Bezeichnung treffend ist, wird nun auch durch die jüngste Hirnforschung deutlich. Sie zeigt, dass Transposons in hohem Maße zu Merkmalen beitragen, die mit der Komplexität des Nervensystems verbunden sind. Insbesondere die Retrotransposition* von LINE1 in Zellen des Hippocampus* wurde mit Kognition und Lernen in Verbindung gebracht (Muotri et al. 2005; Singer et al. 2011). Studien an der Fruchtfliege Drosophila haben ebenfalls gezeigt, dass Lernen und Gedächtnis mit der Aktivität von transponierbaren Elementen in Gehirnzellen zusammenhängen und dass ihre Aktivität fein reguliert ist (Kohlrausch et al. 2021; Protasova et al. 2021).

Konvergente Evolution?

Um festzustellen, ob im Gehirn von Kraken ein ähnlicher Mechanismus abläuft, hat eine Gruppe italienischer Wissenschaftler die sog. „Sequenzierungstechnologie der nächsten Generation“ eingesetzt, um die molekulare Zusammensetzung der Gene zu analysieren, die im Nervensystem des Gemeinen Kraken (Octopus vulgaris) und des Kalifornischen Kraken (Octopus bimaculoides) aktiv sind (Petrosino et al. 2022). Auf diese Weise konnten sie alle funktionellen TEs, einschließlich der LINE-Elemente, identifizieren und ihre genaue Position in der DNA bestimmen. Sie fanden heraus, dass die Aktivität eines der LINE-Elemente zu spezifischen Signalen in Neuronen führte, die zu Bereichen gehören, die mit Verhaltensplastizität in Verbindung gebracht werden, dem Gegenstück zum Hippocampus beim Menschen. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass „ein konvergenter evolutionärer Prozess, der die Aktivität von Retrotransposons* im Gehirn einbezieht, für die Evolution hochentwickelter kognitiver Fähigkeiten in dieser Gattung (Octopus) wichtig war“ (Petrosino et al. 2022).

Im System der Bilateria (Zweiseitentiere) könnten Mensch und Krake kaum weiter auseinander liegen: Kraken gehören zum Stamm der Weichtiere, der Mensch zu dem der Chordatiere. Im Rahmen des Evolutionsmodells sind die beiden Stämme durch etwa 500 Millionen Jahre evolutionärer Entwicklung getrennt. Dennoch haben Menschen und Kraken in einiger Hinsicht sehr ähnliche Augen – so genannte Kameraaugen –, die als Ergebnis konvergenter Evolution interpretiert werden. Als Konvergenz bezeichnet man die hypothetische Vorstellung, dass zwei (oder mehr) Organismen unabhängig voneinander sehr ähnliche biologische Strukturen evolutiv entwickelt haben. Nun müssen die Forscher eine weitere bemerkenswerte Konvergenz postulieren in Bezug darauf, wie beide Organismen durch den unabhängigen Erwerb von Transposons hochentwickelte kognitive Fähigkeiten erlangten.

Die Beobachtung, dass Menschen und Kraken genau den gleichen Mechanismus nutzen, um durch Retrotransposition von LINE-Variationen in Gehirnneuronen zu erzeugen, bedarf einer Erklärung. Wie ist es zwei unterschiedlichen Stämmen, Chordatieren und Weichtieren, gelungen, denselben Lernmechanismus unabhängig voneinander zu entwickeln? Die italienischen Forscher Giuseppe Petrosino und Stefano Gustincich kommentierten dies wie folgt:

„Diese Ähnlichkeit zwischen Mensch und Krake, die die Aktivität eines LINE-Elements im Sitz der kognitiven Fähigkeiten zeigt, könnte als ein faszinierendes Beispiel für konvergente Evolution erklärt werden – ein Phänomen, bei dem sich in zwei genetisch entfernten Arten derselbe molekulare Prozess unabhängig voneinander entwickelt, als Reaktion auf ähnliche Bedürfnisse“1 (Anonymus 2022).

Wenn beobachtet wird, dass zwei (oder mehr) verschiedene Organismen die gleichen oder sehr ähnliche Merkmale aufweisen, die nicht das Ergebnis von Abstammung sein können, muss man sich im Rahmen der Evolutionsbiologie auf konvergente Evolution berufen. Es sollte angemerkt werden, dass konvergente Evolution keine Erklärung ist, sondern ein Begriff für eine unerklärte Beobachtung, die Evolution voraussetzt. Haben die Autoren die Evolutionsprozesse untersucht, die zum heutigen Zustand geführt haben? Nein, sondern sie untersuchten Lernprozesse bei Kraken und fanden völlig unerwartet, dass dabei derselbe Mechanismus angewendet wird, der bereits beim Menschen bekannt war.

Das Spektakuläre daran ist, dass – evolutionär gesehen – an der Basis der Chordatiere ein Gehirn noch nicht existierte, wie wir bei den heutigen Stachelhäutern beobachten können. Wie kann es also zu einer evolutionären genetischen Konvergenz bei Arten kommen, deren gemeinsamer Vorfahre das entsprechende Organ, in dem es aktiv ist, gar nicht besaß? Eine ähnliche Frage kann für die LINE-Elemente gestellt werden. Sie müssen bereits vor der Aufspaltung der Weichtiere und Chordatiere vorhanden gewesen sein und später unabhängig voneinander in verschiedenen Linien für gleiche Zwecke kooptiert* worden sein. Das bedeutet, dass sie bereits vor der sog. Kambrischen Explosion in einem hypothetischen einfacher gebauten Vorfahren vorhanden gewesen sein müssen, um wesentliche biologische Funktionen zu erfüllen. Diese Funktionen konnten jedoch nicht die Gehirnzellen betreffen, da sich die Gehirne noch nicht entwickelt hatten.

LINEs sind keine Überbleibsel von Viren

Die evolutionäre Erklärung für die Vielzahl der ERVs und LINEs in den Genomen ist, dass es sich hierbei um die Überreste von Retroviren handeln soll, die vor Millionen von Jahren in die Genome eingedrungen sind. In Anbetracht der neuen Daten bei den Kraken müsste dies für die LINE-Elemente noch vor der Kambrischen Explosion geschehen sein. Seitdem sollen diese Gene überall im Genom Kopien und funktionslose Bruchstücke von sich hinterlassen haben. Einige moderne Retroviren, wie das humane Immundefizienz-Virus (HIV), ähneln tatsächlich ERVs. Alternativ zu der Vorstellung, dass ERVs als integrierte Überbleibsel von (HIV-ähnlichen) Retroviren gedeutet werden, lassen sich Retroviren (einschließlich HIV) besser als transformierte ERVs erklären, die sich aus dem Genom losgelöst haben (Borger 2009b; 2010; 2013). Die Annahme, dass es sich bei LINEs um Überbleibsel von Retroviren handelt, wird durch die empirischen Daten nicht gestützt, denn im Gegensatz zu ERVs gibt es keine Retroviren, die LINEs ähneln. Dies lässt sich am Beispiel von LINE1, einem im menschlichen Genom aktiven transponierbaren Element, verdeutlichen. LINE1 ist ein komplexes genetisches Element mit zwei offenen Leserahmen*: ORF1 und ORF2. Das von ORF2 codierte Protein ermöglicht wesentliche enzymatische Aktivitäten für die reverse Transkription sowie für die Integration einer neu transponierten Kopie von LINE1. Somit pflanzt sich LINE1 durch einen Copy-Paste-Mechanismus fort und hinterlässt dabei identische Kopien an verschiedenen Stellen im Genom.

Die genaue Rolle von ORF1 ist noch ungeklärt. Es codiert ein Protein mit proteinbindenden Eigenschaften, kann aber auch als Nukleinsäure-Chaperon* fungieren (Upton et al. 2011). Der Ursprung von LINE1 ist jedoch völlig unbekannt. Der einzige Grund, LINE als Überbleibsel von Retroviren zu betrachten, besteht darin, dass sie ein Reverse-Transkriptase-Gen besitzen, das dem von ERVs geringfügig ähnelt. Es sollte jedoch betont werden, dass LINEs einen einzigartigen genetischen Aufbau haben, der sie zu einzigartigen genetischen Elementen macht, die nicht mit Retroviren verwandt sind. Die italienischen Hirnforscher liefern nun weitere Beweise dafür, dass sie in Genomen als variationsinduzierende genetische Elemente wirken. Dass sie in einer fernen Vergangenheit als Viren entstanden sind, ist lediglich eine Vermutung ohne empirische Belege.

Es bleibt rätselhaft, wie die LINE-Elemente über Hunderte von Millionen von Jahren erhalten und konserviert werden konnten, wenn es sich lediglich um virale Invasionen handelte, die durch sich anreichernde Mutationen ziemlich schnell zerstört werden könnten, wenn sie nicht sofort wichtige Funktionen ausüben. Die Konvergenz durch unabhängige Kooption von LINE übersteigt nach aktuellem Kenntnisstand die Glaubwürdigkeit einer evolutionären Entstehung.

Argument gegen die gemeinsame Abstammung

Seit über einem Jahrhundert wird die Evolutionsbiologie vom neodarwinistischen Forschungsprogramm dominiert. Die Haupthypothese dieses Programms besagt, dass alle Arten durch natürliche Prozesse (Selektion von Zufallsmutationen) aus einem einzigen gemeinsamen Vorfahren hervorgegangen sind. Im Rahmen der Schöpfungslehre hingegen wird die unabhängige Erschaffung von Urtypen (oder Grundtypen) mit eingebauten flexiblen Genomen postuliert, die sich verändern und anpassen und neue Arten hervorbringen können (Terborg 2008). Demnach enthielten die Genome der Urtypen von Anfang an eine begrenzte Anzahl von VIGEs, einschließlich ERVs und LINEs. In verschiedenen Urtypen könnten sich VIGEs an genau derselben Stelle in der DNA befunden haben, was dann erklärt, warum manche VIGEs in den Genomen moderner Organismen an derselben Stelle zu finden sind, unabhängig von der Annahme einer gemeinsamen Abstammung.

Die Funktionalität von LINEs ist sehr wichtig, die Plausibilität des Evolutions- und des Schöpfungsansatzes zu beurteilen. Wären LINEs ohne Funktion und würden sie sich zufällig in Genome einfügen, würde bei Vorliegen von ähnlichen Positionen der LINEs die Annahme der gemeinsamen Abstammung im neodarwinistischen Rahmen stark unterstützt (vgl. Jorritsma 2022). Wären die LINEs hingegen funktionell und würde ihre genomische Integration stark reguliert und kontrolliert, wäre das Argument für die gemeinsame Abstammung schwach. Das Vorhandensein der gleichen LINEs (und anderer VIGEs) am gleichen Ort in den Genomen verschiedener Arten würde dann lediglich auf ein „verschachteltes Hierarchie-Argument“ hinauslaufen, das auch im Rahmen von Schöpfung verstehbar ist.

Die Tatsache, dass wir sowohl bei Wirbeltieren als auch bei Weichtieren LINEs mit genau derselben Funktion finden, ist ein starkes Argument dafür, dass gemeinsame Retrotransposons, selbst wenn sie sich an genau derselben Stelle in der DNA befinden, nicht unbedingt auf eine gemeinsame Abstammung schließen lassen. Vielmehr spricht ihre Funktionalität für ein vorgelagertes modulares Designsystem, das kontrollierte und regulierte Variationen hervorruft (Borger 2009b; 2010; 2013).

Anmerkung

1 Das ist teleologisches Denken: „Bedürfnisse“ implizieren ein Ziel, das es im Rahmen von Evolution nicht geben darf.

Glossar

Hippocampus: Gehirnregion, die zum limbischen Kortex (Limbisches System) gehört und als Schaltstelle zwischen dem Kurz- und dem Langzeitgedächtnis fungiert. Der Hippocampus ist einer der wenigen Bereiche im Gehirn, in dem ein Leben lang neue Nervenzellen gebildet werden können.

Konvergenz: In der Evolutionsbiologie eine strukturelle, physiologische oder verhaltensmäßige Ähnlichkeit, die auf gleicher Funktion beruht und unabhängig entstanden ist.

Kooption: Übernahme von Merkmalen (oder Genen) in einen neuen Funktionszusammenhang.

LINE: Abkürzung von long interspersed nuclear element. à Retrotransposon, das in höheren Lebewesen vorkommt.

Nukleinsäure-Chaperon: Proteine, die in Zellen DNA oder RNA begleiten und/oder transportieren.

Offener Leserahmen (engl. open reading frame; ORF): DNA-Sequenz zwischen Start- und Stoppcodon, die die Aminosäuresequenz eines Proteins oder die Nukleotidsequenz eines RNA-Moleküls codiert.

Retrotransposon: Eine DNA-Sequenz, das sich im Genom über einen Copy/Paste-Mechanismus vermehrt. Es kopiert sich selbst über ein RNA-Molekül, das dann umgewandelt und in die DNA integriert wird. Auf diese Weise kann es vererbbare Variationen hervorrufen.

Transposon (pl: Transposons oder Transposonen): Genetisches Element (DNA- Sequenz), das sich im Genom umlagern und somit neue genetische Zusammenhänge erzeugen kann. Transposons werden derzeit als wichtige Triebkräfte für Anpassungen auf mikroevolutiver Ebene angesehen, aber auch als Triebkräfte für die großen phänotypischen Veränderungen, die für die Makroevolution erforderlich sind. Es sollte beachtet werden, dass sie dem Genom keine neuen genetischen Informationen hinzufügen, sondern bereits vorhandene genetische Programme freisetzen können.

VIGE: Abkürzung von variation-inducing genetic element. Eine DNA-Sequenz, die Variation erzeugen kann. Damit ist gemeint, dass diese Elemente als Genschalter fungieren und/oder den genetischen Kontext so beeinflussen, dass die Genexpression in ihrer Umgebung beeinflusst wird. Durch ihr Vorhandensein können Gene mehr oder weniger aktiv sein, was zu genetischer Variation führt.

ERV: Abkürzung von endogenous retrovirus. Transposon, das in höheren Lebewesen vorkommt.

Verschachtelte Hierarchie: Im System der Lebewesen beobachtetes Ordnungsprinzip, das durch eine abgestufte Rangordnung charakterisiert ist, d.h. Gruppen in größeren Gruppen innerhalb von noch größeren Gruppen.

Quellen

Anonymus (2022) Study: Same ‘Jumping Genes’ are Active in Octopus and Human Brains. Sci News, Jun 28, 2022, https://www.sci.news/genetics/octopus-human-brain-transposable-elements-10943.html

Jorritsma R (2022) How Well Does Evolution Explain Endogenous Retroviruses? – A Lakatosian Assessment. Viruses 14, https://doi.org/10.3390/v14010014

Kohlrausch FB, Berteli TS, Wang F, Navarro PA & Keefe DL (2021) Control of LINE-1 Expression Maintains Genome Integrity in Germline and Early Embryo Development. Reproductive Sciences 2021, 1–13.

Muotri AR, Chu VT, Marchetto MCN et al. (2005) Somatic mosaicism in neuronal precursor cells mediated by L1 retrotransposition. Nature 2005 435, 903–910.

Petrosino G, Ponte G, Volpe M et al. (2022 )Identification of LINE retrotransposons and long non-coding RNAs expressed in the octopus brain. BMC Biol 20, 116, https://doi.org/10.1186/s12915-022-01303-5

Protasova MS, Andreeva TV & Ivanovich Rogaev EI (2021) Factors Regulating the Activity of LINE1 Retrotransposons. Genes (Basel) 12, 1562.

Singer T, McConnell MJ, Marchetto MCN et al. (2011) LINE-1 Retrotransposons: Mediators of Somatic Variation in Neuronal Genomes? Trends in Neuronal Sciences 33, 345–354.

Terorg P (2008) The design of life: part 3 – baranomes. J. Creation 22, 68–76.

Terborg P (2009a) The design of life: part 3 – an introduction to variation-inducing genetic elements, J. Creation 23, 99–106.

Terborg P (2009b) The design of life: part 4 – variation-inducing genetic elements and their functions. J. Creation 23, 107–114.

Terborg P (2013) The ‘VIGE-first hypothesis’ – how easy it is to swap cause and effect. J. Creation 27, 105–112.

Terborg P (2010) ERVs and LINEs – along novel lines of thinking. J. Creation 32, 8–10.

Upton KR, Baillie JK & Faulkner GJ (2011) Is somatic retrotransposition a parasitic or symbiotic phenomenon? Mob. Genet. Elements 1, 279–282.

Upton KR, Gerhardt DJ, Jesuadian JS et al. (2015) Ubiquitous L1 mosaicism in hippocampal neurons. Cell 161, 228–239.

Xing J, Witherspoon DJ, Ray DA, Batzer MA & Jorde LB (2007) Mobile DNA elements in primate and human evolution Am. J. Phys. Anthropol. Suppl 45, 2–19.

Autor dieserNews: Peter Borger

© 2022, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n307.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

12.04.22 Epigenetik und programmierte Anpassungen

Hin und wieder wird von Organismen berichtet, deren Nachkommen auf neue Umweltprobleme reagiert haben. Häufig wird dies als „schnelle Evolution“, „rasante Evolution“ oder ähnliches bezeichnet. Ein besserer Begriff wäre „programmierte Anpassung“, denn es ist das Genom (Erbgut) selbst, das auf neue Herausforderungen vorbereitet ist und es den Organismen ermöglicht, sich an sie anzupassen. Diese außergewöhnliche Fähigkeit wird heute unter dem Begriff „Epigenetik“ gefasst und bezieht sich auf erbliche Veränderungen, die nicht auf Mutationen in der DNA-Sequenz zurückgeführt werden können. Der Begriff Epigenetik wurde eingeführt, um alle Prozesse zu erfassen, die auf die Genaktivität Einfluss nehmen, ohne dass dabei die DNA-Sequenz verändert wird. Die epigenetischen Veränderungen können sogar auf Tochterzellen übertragen werden. Seit fast einem Jahrhundert, nachdem der Begriff zuerst auftauchte, fängt man an zu verstehen, wie die Körper der höheren Organismen sich mittels der Epigenetik aus einer einzigen Zelle entfalten können.

Schmetterlinge schlüpfen als Raupen aus ihren Eiern. Aus den sechs kurzen Beinen der Raupe müssen sechs lange, elegante Schmetterlingbeine werden. Ihre Kiefern, mit denen die Blätter zerkauen, müssen durch den langen nektarsaugenden Rüssel ersetzt werden, und die einfachen Raupenaugen werden in Facettenaugen umgewandelt. Die Flügel – Organe, die die Raupe noch nie zuvor hatte – sollten ebenfalls ausgebildet werden. Darüber hinaus hat der erwachsene Schmetterling ein völlig neues Atmungssystem, das aus einem von außen in den Körper verzweigendes Luftröhrensystem besteht, das einen komplett neuen Brustkorb und ein neues Abdomen mit einem neuen Verdauungstrakt versorgt.

Diese Metamorphose ist ein Wunder. Das eine im Ei vorhandene Genom (und Epigenom, s. u.) mit seiner DNA-Sequenz einschließlich aller Modifikationen enthält zwei völlig unterschiedliche genetische Baupläne, von denen einer für eine Raupe verwendet wird, während der andere Informationen darüber enthält, wie der Schmetterling aussieht. Diese völlig unterschiedlichen genetischen Anteile an den Bauplänen von Raupe und Falter sollten natürlich nicht gleichzeitig aktiv sein, denn dann würde ein nicht lebensfähiges Ungetüm entstehen. In der Raupe muss der Bauplan des Schmetterlings unterdrückt werden, im Schmetterling muss der Bauplan der Raupe ausgeschaltet bleiben. Um dies zu erreichen, verpuppt sich das Tier und während der Puppenphase wird der Raupenbauplan langsam abgeschaltet und der des Schmetterlings aktiviert.

Die Metamorphose der Schmetterlinge ist ein sehr anschauliches Beispiel für Epigenetik. Wir finden umfangreiche epigenetische Prozesse aber auch in allen mehrzelligen Organismen, die sich aus verschiedenen ausdifferenzierten Zell- und Gewebetypen zusammensetzen.

Epigenetische Markierungen

Grundsätzlich enthalten alle Zellen von mehrzelligen Organismen annähernd die gleiche Menge an Genen. Ein Gen ist nur dann brauchbar, wenn es seine Funktion in den richtigen Zellen im richtigen Augenblick und in den richtigen Verhältnisse, ausübt. Dazu ist in jedem Zelltyp, in jedem Gewebetyp und in jedem Organ nur ein Bruchteil der totalen Anzahl der Gene erforderlich. Tatsächlich sind nur einige hunderte – maximal einige Tausende – Gene pro Zelle aktiv. Eine differenzierte, ausgewachsene Leberzelle benötigt nur leberspezifische Gene, etwa 5% des Genoms. Ebenso braucht das Herz nur herzspezifische Gene, während T- und B-Zellen nur einen Bruchteil der Gene des Immunitätssystems verwenden. Wie steuern die Gewebezellen eine spezifische Anwendung der richtigen genetischen Programme?

Die Antwort ist: durch epigenetische Markierungen, d. h. funktionale Einheiten über der DNA-Sequenz. Es handelt sich um kleine Moleküle, die auf bestimmte Chromosomenabschnitte angehängt werden und auf diese Weise als genetische Schalter wirken, in dem sie Gene stummschalten oder aktivieren können. Epigenetische Markierungen weisen darauf hin, dass es in der Systemhierarchie der Genexpression eine übergeordnete Instanz gibt, die bestimmt, welche genetischen Programme verschlossen bleiben und welche zugänglich sind. Sie regulieren die Entwicklung und die Differenzierung der Zellen, indem sie die jeweils benötigen biologischen Programme zielgenau an- und abschalten können, und bedingen somit, dass aus einer Eizelle mehrere Hundert unterschiedliche Zelltypen entstehen.

Die wichtigsten epigenetischen Markierungen werden durch winzige biochemische Abänderungen hervorgerufen. In den Zellen ist eine Familie von Enzymen aktiv, die DNA-Methyltransferasen, die eine Methylgruppe, ein kleines, organisches Molekül, an vorbestimmte DNA-Sequenzen im Genom heften können. Durch die Ankupplung einer Methylgruppe wird diese Stelle im Genom gleichsam verriegelt, d. h. die genetische Information ist nicht mehr zugänglich und kann nicht mehr verwendet werden. Gene, die in einer bestimmten Zelle nicht notwendig sind, werden auf diese Weise inaktiviert und ausgeschaltet. Die Methylgruppen können von spezifischen Enzymen wieder entfernt werden, damit das genetische Programm wieder zugänglich und lesbar wird, falls das nötig wäre. Die DNA-Methylierung ist eine der bestgeklärten epigenetischen Mechanismen, die Zellen zur Verfügung haben, um organspezifische Gene ein- und auszuschalten.

Histoncode

Darüber hinaus kontrolliert auch der sogenannte Histoncode den Zugang zur genetischen Information. Histone sind Proteine, um die die Chromosomen (und damit DNA-Moleküle) geschlungen werden. Sie besitzen alle eine Domäne (Teil eines Proteins), die als Ausbuchtung aus den Proteinen hervorragt. Diese Domäne, oft bezeichnet als der Histonschwanz, ist aus Aminosäuren aufgebaut und kann, wie bei DNA-Methylierungen, mittels der Ankupplung chemischer Gruppen markiert werden. Die chemischen Markierungen der Histone bestehen aus Phosphatgruppen, Methyl- und Acetylgruppen werden durch Enzyme übertragen und bewirken, dass die Chromatinstruktur der Chromosomen lockerer (Euchromatin) oder kompakter (Heterochromatin) wird. Eine lockere Struktur vereinfacht die Transkription (Ablesung der Gen-Information) und erhöht die Genaktivität, während eine kompakte Struktur das Gegenteil bewirkt. Somit können diese epigenetischen Mechanismen die Transkription einzelner Gene oder ganzer Gruppen von Genen beeinflussen.

Die epigenetischen Markierungen eines Genoms beeinflussen auch die Art und Weise, wie sich das Chromatin in eine dreidimensionale Form faltet. Diese komplexe Faltung beeinflusst wiederum auch die Aktivität von Genen, indem sie verhindert, dass die Transkriptionsmaschinerie auf DNA-Regionen zugreift, die im Inneren des Genoms versteckt sind. Auf diese Weise können Zellen, die alle die gleiche DNA-Sequenz besitzen, zu verschiedenen Zelltypen werden. Der epigenetische Code enhält also Informationen, die der Zelle die Auswertung der genetischen Information ermöglichen, damit unterschiedlichen Organe, Gewebe und Zellen gebildet werden können.

Einflüsse auf die epigenetischen Markierungen

Interessante Beispiele sind Studien, die zeigen, dass die epigenetische Markierung, und somit das Ein- und Ausschalten von Genen, durch Nahrung und Lebensweise (z. B. extreme Stressfaktoren) beeinflusst werden kann. Dies geschieht durch einen unmittelbaren Einfluss der Umgebung auf die epigenetischen Instruktionen, die der DNA und den Histonen vermittelt werden. Die dadurch entstandenen Markierungen können sogar von den Eltern über einige Folgegenerationen vererbt werden.

Bei Pflanzen ist es gut belegt, dass die Eigenschaften der Nachkömmlinge epigenetisch so gesteuert werden können, dass sie auf die Lebensbedingungen vorbereitet sind, denen die Mutterpflanzen selbst ausgesetzt waren. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die nächste Generation einer bestimmten Pflanzenart vor Raupenbefall geschützt werden soll. Dieser Schutz wird dadurch verbessert, dass die Dichte der Trichome (haarähnliche Strukturen auf der Pflanzenepidermis) erhöht wird. Als Reaktion auf Raupenfraß reagieren die wilden Rettich-Pflanzen (Raphanus raphanistrum) sofort mit einer Erhöhung der Dichte der schützenden Trichome. Wenn eine Raupe das erste Blatt beschädigt, nimmt die Dichte der Trichome vom dritten bis zum siebten Blatt zu. Dadurch verringerte sich die Häufigkeit der Raupenbesuche auf neuen Blättern und folglich auch der Raupenfraß. Das Gleiche wurde bei der Gauklerblume (Mimulus guttatus) in Kalifornien beobachtet. Hier vererben die geschädigten Mutterpflanzen eine höhere Trichomdichte an die Nachkommenschaft im Vergleich zur Nachkommenschaft von unbeschädigten Pflanzen. Der Nachwuchs ist so im Vorfeld besser gegen die pflanzenfressenden Raupen geschützt, wenn es zu einem weiteren Befall kommt. Dies ist ein klarer Fall von Vererbung eines epigenetisch erworbenen Merkmals. Vergleichbare generationsübergreifende Anpassungseffekte wurden bei der Widerstandsfähigkeit gegen Dürreperioden, gegen hohe und niedrige Temperaturen und sogar bei der Resistenz gegen Virusinfektionen beobachtet (Herman et al. 2011).

Molekularbiologische Beobachtungen belegen ebenso, dass die Kopfverzierung bei Käfern unter modulierbarer epigenetischer Kontrolle erfolgt. Manche männlichen Käfer zeigen große auffällige Ornamente oder eine Hörner, die das evolutive Ergebnis sexueller Selektion sein sollen. Allerdings sind die Größe und das Ausmaß, in dem sich diese Strukturen in einem Individuum entwickeln können, variabel und von der Ernährung abhängig. 2016 berichtete eine japanische Forschungsgruppe, dass die Ernährungswirkung auf die Größe der Ornamente des breitgehörnten Mehlstampfers (Gnatocerus cornutus) durch epigenetisch modifizierende Faktoren vermittelt wird. Wenn eine der Histon-Deacetylasen (HDAC1) in den Käferlarven ausgeschaltet wurde, schrumpften die Kiefern der nachfolgenden erwachsenen Tiere, während die Dämpfung der Expression eines anderen Enzyms (HDAC3) zu einer übertriebenen Ausprägung von Mundwerkzeugen führte, ohne andere Körperteile zu beeinflussen (Ozawaa et al. 2016).

Epigenetik beim Menschen

Ebenso wie bei den Pflanzen und Insekten gibt es auch beim Menschen eine Vererbung epigenetischer Information, der durch die Lebensweise der Mutter, des Vaters oder sogar durch die der Großeltern festgelegt wurde. So kann beispielsweise ein geringer Wuchs von Babys rauchender Mütter auf epigenetische Änderungen zurückgeführt werden, namentlich auf die veränderten Methylierungsmuster der DNA. Eine niederländische Studie legt nahe, dass die Enkelkinder hungernder Großeltern immer noch denselben epigenetischen Code wie ihre Großeltern erworben haben. Wiewohl noch immer nicht alle Einzelheiten bekannt sind, ist es klar, dass die Lebensweise und die Umgebung Einfluss auf die Eigenschaften des Nachwuchses ausüben.

Epigenetische Modifikationen erklären auch, wie die berühmten Darwinfinken als Reaktion auf plötzliche Umweltveränderungen wie Dürre oder Nässe sich so schnell anpassen können. Ein beachtliches Teil der Variation, die Darwin bei den Finken auf den Galapagos-Inseln beobachtete, wird heutzutage als umkehrbare epigenetische Veränderung erkannt (McNew et al. 2017). Diese Variation ist unabhängig von DNA-Mutationen und erfordert nur, dass die Information in der DNA auf eine andere Weise ausgeprägt wird.

Wenn neue Phänotypen nicht nur auf Mutationen in der DNA zurückzuführen sind, sondern auf reversible epigenetische Anpassungen, wie unterscheiden wir dann zwischen Evolution und programmierter Anpassung? Das kann nur durch detaillierte genetische Untersuchungen geklärt werden. Es ist jedenfalls möglich, dass Beispiele schneller Änderungen, die als Belege für Evolution interpretiert wurden, auf epigenetische Programmierung zurückzuführen sind. Programmierung ist aber ein Hinweis auf Planung und Voraussicht und somit auf einen Schöpfer.

Quellen

Herman JJ & Sultan SE (2011) Adaptive transgenerational plasticity in plants: case studies, mechanisms, and implications for natural populations. Front. Plant Genet. Genomics 2, 10-25.

Ozawaa T, Mizuharaa T, Aratab M, Shimadac M, Niimid T, Okadae K, OkadacY & Ohtaa K (2016) Histone deacetylases control module-specific phenotypic plasticity in beetle weapons. Proc. Natl. Acad. Sci. 113, 15042–15047.

McNew SM, Beck D, Sadler-Riggleman I, Knutie SA, Koop JAH, Clayton DH & Skinner MK (2017) Epigenetic variation between urban and rural populations of Darwin’s finches. BMC Evol. Biol. 17(1):183. doi: 10.1186/s12862-017-1025-9.

Autor dieserNews: Peter Borger

© 2022, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n300.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

15.03.22 Mutationen sind doch nicht so zufällig

Eine langjährige Lehrmeinung unter Evolutionsbiologen war, dass Mutationen überall in einem Genom mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten können. Befunde der Genanalytik zeigen jedoch, dass Mutationen nicht gleichverteilt sind und somit die Positionen, an denen Mutationen auftreten, nicht durchweg zufällig sind. Neue Forschungen an der Modellpflanze Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana), über deren Erbgut sehr viel geforscht wird, bestätigen nun, dass Mutationen nicht gleichmäßig über das Genom verteilt sind. Eine im Januar 2022 in Nature veröffentlichte Studie belegt, dass Mutationen in Regionen des Genoms mit essenziellen Funktionen weniger häufig auftreten. Die zunächst angenommene Hypothese der Gleichverteilung muss also modifiziert werden: Nicht nur der Zufall, sondern im Genom vorhandene genetische Mechanismen sind dafür entscheidend, wo Mutationen vorgefunden werden.

Nach gängiger Lehrmeinung sind Mutationen 1. nicht vorhersehbar und hängen 2. nicht mit dem Verhalten, dem Lebensstil oder den Umweltbedingungen des Organismus zusammen. Diese Sichtweise wird von Futuyma (2005, 178f.) in seinem internationalen Standard-Lehrbuch wie folgt zusammengefasst:

„Mutationen sind in zweierlei Hinsicht zufällig. Erstens: Obwohl wir die Wahrscheinlichkeit vorhersagen können, dass eine bestimmte Mutation auftreten wird, können wir nicht vorhersagen, welche von einer großen Anzahl an Genkopien die Mutation durchlaufen wird. Zweitens … ist Mutation zufällig in dem Sinne, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Mutation auftritt, nicht davon beeinflusst wird, ob sich der Organismus in einer Umgebung befindet, in der diese Mutation vorteilhaft wäre, oder ob das nicht der Fall ist.“

Im Gegensatz zu dieser Lehrmeinung wurden in mehreren Studien sogenannte adaptive Mutationen nachgewiesen, also passende Mutationen als Reaktion auf Umweltveränderungen (Spetner 1997; Caporale 2003). Außerdem ist bekannt, dass ein hoher Prozentsatz der Mutationen an sogenannten DNA-Hotspots aufzutreten scheint, d. h. an Stellen in der DNA, die eher Mutationen zulassen (Terborg 2010; Borger 2019). Eine neue Studie (Monroe et al. 2022) bestätigt nun, was in der Schöpfungsforschung schon länger vermutet wurde, nämlich, dass einer der Hauptgrundsätze der Evolutionstheorie – die Zufälligkeit des Mutationsgeschehens – nur teilweise zutrifft.

Mutationen können in allen Zelltypen eines Organismus auftreten, also in den Gewebezellen und in den Zellen der Keimbahn (Spermien und Eizellen). Nur die Mutationen, die die Keimbahn betreffen, können an die Nachkommen weitergegeben werden, und diese sollen die Evolution vorantreiben. Im naturalistischen Rahmen der Evolutionstheorie sind alle Mutationen, auch die Mutationen der Keimbahn zufällig und Evolution verläuft daher ungerichtet. Durch natürliche Auslese sollen die zufälligen Mutationen selektiert („ausgewählt“) und fixiert werden, was im Trend zu besserer Anpassung und einen erhöhten Fortpflanzungserfolg der Nachkommen führen soll.

Möglicherweise haben die meisten Wissenschaftler aus diesem Grund bislang der Nicht-Zufälligkeit von Mutationen kaum Beachtung geschenkt (Borger 2019). Die wenigen Mutationen, die deutliche Anzeichen von Nicht-Zufälligkeit aufwiesen, wurden als Ausnahmen betrachtet, da sie nicht zur Theorie passten.

Das größte Hindernis für eine umfassende Untersuchung von Mutationen auf der Gen-Ebene war der Mangel an Daten und Analysemöglichkeiten. Das änderte sich mit den modernen Sequenzierungstechnologien und Computerkapazitäten mit entsprechenden Algorithmen, die es ermöglichen, Mutationen in großer Zahl zu untersuchen.

Der Modellorganismus Acker-Schmalwand

Die Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana) ist ideal für genetische Studien, da sie ein kleines Genom besitzt (120 Millionen DNA-Buchstaben; zum Vergleich: Das menschliche Genom besitzt 3 Milliarden). Außerdem hat sie eine sehr kurze Generationszeit von 5 bis 6 Wochen, so dass Mutationen in den Nachkommen schnell entdeckt und untersucht werden können. Zudem gibt es für die Acker-Schmalwand reichhaltige Informationen über Sequenz- und Epigenom-Merkmale (d. h. Merkmale, die Meta-Informationen über die Gene enthalten, die z. B. markieren, ob bzw. wann Gene an- und abgeschaltet werden müssen).

Genome bestehen aus genreichen und genarmen Bereichen, die oft als „Genregionen“ bzw. „Genwüsten“ bezeichnet werden. Genregionen sind Abschnitte des Genoms, in denen sich die Gene befinden, einschließlich der sogenannten essenziellen Gene, die absolut unverzichtbar sind. Gene enthalten sehr spezifische Informationen, die für die Herstellung von Proteinen oder von RNA benötigt werden; sie sind relativ empfindlich gegen Mutationen und können daher durch Mutationen ihre Funktion leicht verlieren. Die Elemente der „Genwüsten“ dagegen können Mutationen besser abpuffern: Mutationen führen bei ihnen meist nicht unmittelbar zum Verlust ihrer Funktion. Diese Bereiche sind allerdings nicht funktionslos, die betreffenden Abschnitte enthalten verschiedene Elemente, die die räumliche Anordnung der Chromosomen bestimmen oder die zur Variation in den Nachkommen beitragen.

In ihrer Studie testeten Monroe et al. (2022) die Zufälligkeit von Mutationen, indem sie untersuchten, ob neue Mutationen gleichmäßig auf DNA-Regionen mit Genen und solche ohne Gene verteilt waren. Um die Mutationsrate und -position zu bestimmen, kultivierten die Forscher mehrere Generationen der Pflanzen über mehrere Jahre hinweg. Danach isolierten und sequenzierten sie die DNA von 1.700 Genomen und lokalisierten mehr als 1 Million Mutationen. Dabei stellten sie fest, dass die Teile der Genome, die Gene enthalten, eine viel geringere Mutationsrate aufwiesen als die nichtgenetischen Regionen. Die Mutationshäufigkeit war innerhalb von Gen-Regionen um die Hälfte, und in essenziellen Genen um zwei Drittel reduziert (Monroe 2022).

Einer der Autoren der neuen Studie, Grey Monroe, Pflanzengenetiker an der Universität von Kalifornien, kommentierte: „Ich war völlig überrascht von den nicht-zufälligen Mutationen, die wir entdeckt haben. Seit dem Biologieunterricht in der Schule hat man mir immer gesagt, dass Mutationen zufällig sind“ (zit. in BAKER 2022).

Mutationen treten also bei essenziellen Genen weniger häufig auf. Das Phänomen konnte nicht auf natürliche Selektion zurückgeführt werden, da die Pflanzen unter Laborbedingungen gezüchtet wurden und keine speziellen Selektionsdrücke wirksam waren. Das nicht zufällige Muster der Mutationen bei Gen- und Nicht-Gen-Regionen der DNA deutet darauf hin, dass es einen genetischen Mechanismus gibt, der mindestens einen Teil potenziell katastrophaler Mutationen verhindert. Aber wie könnte ein solcher Mechanismus funktionieren?

Wie werden potenziell schädliche Mutationen verhindert?

Die Forscher fanden heraus, dass essenzielle Gene spezielle Signale an DNA-Reparaturproteine aussenden, durch die sich selbst zu schützen können. Diese Signale werden nicht von der DNA selbst hervorgerufen, sondern von Histonen, speziellen Proteinen, um die sich die DNA wickelt, und so die Chromosomen bilden. Diese Signale gehören zu den Meta-Informationen des Epigenoms. „Basierend auf den Ergebnissen unserer Studie haben wir herausgefunden, dass Genregionen, insbesondere für die biologisch wichtigsten Gene, mit bestimmten chemischen Markierungen um Histone gewickelt sind“, so Monroe. „Wir vermuten, dass diese chemischen Markierungen als molekulare Signale wirken, um die DNA-Reparatur in diesen Regionen zu fördern“ (zit. in Baker 2022).

Diese chemischen Marker bzw. Signale sind nichts anderes als ein Code zur Stabilisierung wichtiger genetischer Information, damit der Organismus ohne Störungen funktionieren kann. Frühere Studien über Mutationen bei Krebspatienten haben ebenfalls ergeben, dass Histon-Proteine einen Code für DNA-Reparaturproteine tragen können, damit letztere Mutationen erkennen und reparieren können. Dies ist jedoch die erste Studie, die zeigt, dass ein solcher Histon-assoziierter Code das genomweite Mutationsmuster beeinflusst.

Ein codierter „Abwehrmechanismus“, der Mutationen von wichtigen Regionen fernhält, ist das, was man von einem vorausschauenden Designer erwartet, nicht jedoch von einem absichtslosen Prozess der Evolution. Es sei daran erinnert, dass die Nicht-Zufälligkeit von Mutationen nach bisher gängigen Evolutionstheorien nicht zu erwarten war. Somit ist die Frage berechtigt, ob diese neuen Erkenntnisse wichtige Teilaspekte bisheriger Evolutionstheorien in Frage stellen oder gar widerlegen. Diese Frage wird allerdings nicht gestellt. Es scheint vielmehr keine Rolle zu spielen, was wir beobachten, die Evolutionstheorie ist immer richtig: „Die Studie zeigt nur, dass diese genetischen Veränderungen komplexer sind, als Evolutionisten bisher glaubten“ (Baker 2022).

Quellen

Baker H (2022) New study provides first evidence of non-random mutations in DNA. Life Science, 14 Januar. https://www.livescience.com/non-random-dna-mutations

Borger P (2019) Artübergreifende wiederkehrende Mutationen. Stud. Integr. J. 26(2), 77-85.

Caporale LH (2003) Darwin in the Genome. The McGraw Hill Companies.

Futuyma DJ (2005) Evolutionary Biology, 3rd ed., Sinauer Associates, Sunderland, MA.

Monroe JG, Srikant T, Carbonell-Bejerano P et al. (2022) Mutation bias reflects natural selection in Arabidopsis thaliana. Nature 602, 101–105. https://doi.org/10.1038/s41586-021-04269-6.

Spetner L (1997) Not by Chance. The Judaica Press Ltd.

Terborg P (2010) An illusion of common descent. J. Creation 24(2), 122–127.

Autor dieserNews: Peter Borger

© 2022, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n299.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

22.04.21 Das Ausschalten von „Junk-DNA“ macht aus Stammzellen Neuronen

Ein großer Teil des Genoms codiert nicht für Proteine und enthält außerdem viele Wiederholungen. Daher wurde vielfach angenommen, dass es sich um funktionslose Sequenzen handelt. Warum aber sollte ein evolutionärer Prozess, bei dem nutzloser Ballast nur energetisch nachteilig wirkt, solche Sequenzen erhalten? Eine neue Studie zeigt nun, dass solcher vermeintlicher „Ballast“ den Zellen hilft, sich richtig zu entwickeln.