Abiogenese: Herkunft des Lebens

08.09.23 Hat sich die Minimalzelle weiter entwickelt?

In den Medien wurde in letzter Zeit mehrfach über „die Evolution der einfachsten Zelle“ berichtet (Moger-Reischer et al. 2023; Menne 2023). Es handelt sich um eine Variante des Bakteriums Mycoplasma mycoides, ein im Stoffwechsel reduzierter Endoparasit. Mit 901 Genen ist M. mycoides der kleinste der Wissenschaft bekannte Organismus, der aber nicht selbständig in der Natur, sondern nur im Darm von Wiederkäuern überlebt. Davon leiteten Wissenschaftler durch Kürzungen im Erbgut die sogenannte Minimalzelle, JCVI-syn3B, mit 493 Genen ab (Pelletier et al. 2021). Entwickelte sich diese Variante im Labor nun weiter? Oder geschieht etwas, was wir von sich reproduzierenden Systemen erwarten: die Optimierung der Replikation? Es stellt sich heraus, dass „die Evolution der Minimalzelle“ nichts anderes ist als der Gewinn des Reproduktionswettbewerbs ohne einen Nettogewinn an biologischer Information.

Ein Gedankenexperiment: Was ist Evolution?

Beginnen wir mit einem Gedankenexperiment, um festzustellen, was in der experimentellen Forschung üblicherweise mit „Evolution“ gemeint ist. Wir starten mit einem lebenden Bakterium in einem mit Brühe gefüllten Laborkolben, dem jedoch eine Kohlenstoffquelle fehlt, d. h. wir verwenden eine Brühe, die alle für das Bakterium notwendigen Nährstoffe außer z. B. Glukose enthält. Glukose ist ein Zucker, den das Bakterium als Baustoff- und Energiequelle für die Bildung neuer Zellen verwendet. In einem Medium ohne Glukose wird sich das Bakterium nicht vermehren können; es wird sich nicht teilen. Anschließend stellen wir einen Hebel um, damit Glukose in den Kolben hineinfließen kann. Weil es jetzt eine essenzielle Bau- und Energiequelle gibt, beginnt sich die Mikrobe zu teilen. Unter optimalen Bedingungen benötigt das Bakterium nur zwanzig Minuten, um eine Tochterzelle zu produzieren. Das Bakterienwachstum ist exponentiell. Nach einem Tag haben wir eine Brühe mit Milliarden von Bakterien. Sie sind nicht identisch, weil Bakterien eine natürliche Tendenz zur Veränderung haben. Die Genome (das komplette Erbgut) von Bakterien sind in einem kontinuierlichen State of Flux, das heißt, die Genome werden ständig neu angeordnet. Einige Bakterien können genetisches Material verlieren, während andere Bakterien Teile ihres Genoms verdoppeln. Obwohl das Experiment mit einem einzigen bakteriellen Genom begann, wird nach mehreren Runden Zellteilung keines der bakteriellen Genome gleich sein. Mit einem Mikroskop kann man das zwar nicht feststellen, aber genetisch und biochemisch sind sie verschieden. Sie sind nicht mehr genauso wie das Bakterium, mit dem das Experiment begonnen wurde. Und in der Brühe gibt es nach einem Tag kaum noch zwei Mikroben, die genau gleich sind.

Wenn wir nun den Zu- und Ablauf zu bzw. von dieser Brühe entsprechend regulieren, können wir eine stationäre Kultur schaffen, in der die Zuckerkonzentration und die Bakterienkonzentration konstant sind. Unter diesen Bedingungen ist der einzige relevante Parameter, durch den sich die Bakterien unterscheiden, die Fähigkeit, Glukose im Stoffwechsel zu verarbeiten. Jetzt wird der Organismus mit der kürzesten Teilungsperiode – das ist der schnellste Replikator – in der Häufigkeit zunehmen. Einfache mathematische Überlegungen zeigen, dass die Anzahl der schnellsten Replikatoren viel schneller zunimmt als die der langsameren, so dass erstere nach einiger Zeit die gesamte Population dominieren. Wenn wir die Mikroorganismen weiter kultivieren, stellen wir fest, dass die Mikrobenmasse größtenteils aus schnellsten Replikatoren besteht. Da die Teilungszeit ein messbares Merkmal ist, werden die Biologen nun sagen, dass ein Organismus mit einer erhöhten Fortpflanzungsrate (oder einer verkürzten Fortpflanzungsperiode) evolviert ist. Wenn es einem der Bakterien gelingt, seine Fortpflanzungszeit auch nur minimal zu verkürzen, wird diese Variante nach einer ausreichenden Anzahl von Replikationsrunden die gesamte Kultur ausmachen. Das Ergebnis dieses Gedankenexperiments ist klar: Die Selektion wirkt sich dahingehend aus, wie schnell sich Organismen innerhalb einer Population vermehren.

Erweitern wir das Experiment: Was würde passieren, wenn wir ein Antibiotikum, das die Reproduktion der Mikroben beeinträchtigt, in das System einführen würden? Es ist jetzt nicht nur wichtig, Glukose abbauen zu können, sondern ebenso wichtig, mit diesem Antibiotikum umgehen zu können. Wir lassen den Glukose-Zufluss unverändert und beginnen mit der Zugabe von Antibiotika in einer sehr niedrigen Konzentration. Wenn wir zu viel auf einmal hinzufügen, würden alle Mikroben sofort sterben. Um eine natürliche Selektion zu realisieren, müssen wir mit einer geringen Konzentration an Antibiotika beginnen, damit genügend Mikroben am Leben bleiben. Obwohl die Teilungszeit aufgrund des Vorhandenseins des Antibiotikums etwas länger ist, wird es immer noch einige Bakterien geben, die sich schneller vermehren als andere und dadurch mehr Nachkommen produzieren als die anderen Bakterien. Und wieder sind es die schnellsten Zellteiler, die nach gewisser Zeit in der gesamten Zuchtkultur vorherrschen werden. Anscheinend ist das Tempo, mit dem sich Organismen unter den gegebenen Umständen multiplizieren, das Auslesekriterium. Es stellt sich heraus, dass die Reproduktionsfähigkeit – Evolutionsbiologen reden von Fitness – immer das Kriterium ist, welches das Ergebnis der Auslese-Experimente bestimmt, zumindest in Bakterienkulturen unter den gegebenen Randbedingungen.

Das Replikatorgesetz

Mit diesen Gedankenexperimenten haben wir eine wesentliche Gesetzmäßigkeit reproduzierender Systeme verdeutlicht: Die Auslese (Selektion) begünstigt unter sonst gleichen Bedingungen diejenigen Organismen, die sich am schnellsten vermehren. Das ist auch in natürlichen Populationen so. Die Existenz einer Population wird letztlich nur gesichert durch Fortpflanzung. „Reproduziere oder krepiere“ ist ein wichtiger biologischer Grundsatz. Würde die Reproduktionsrate die Sterberate nicht übertreffen, wäre eine Population von Organismen schnell dezimiert und würde schließlich aussterben. Dieses Gesetz gilt für alle biologischen Systeme und Populationen, sonst würden wir diese Lebewesen nicht vorfinden. Es gilt für rezidivierende (wiederkehrende) Krebszellen, für die klonale Selektion von Immunzellen, für Viren, und ebenso für die Bildung von Geschlechtszellen. Die schnellsten Replikatoren gewinnen immer das Rennen! Nicht die komplexesten Varianten, die die meisten Gene besitzen, sondern die, die sich (unter den vorherrschenden Umweltbedingungen) am schnellsten vermehren, gewinnen. Dies ist das Prinzip des Überlebens des Fittesten („survival of the fittest“).

Die Forscher, die in der Zeitschrift Nature über die Evolution der Minimalzelle berichteten, stellten fest, dass die Minimalzelle, JCVI-syn3B, eine außergewöhnlich hohe Mutationsrate aufweist (Moger-Reischer et al. 2023). Dies ist nicht überraschend, da alle Gene, die nicht direkt für die Fortpflanzung benötigt werden, in dieser Variante entfernt wurden, also auch diejenigen Gene, die normalerweise die DNA ordnungsgemäß reparieren würden. Durch diesen Wegfall treten Mutationen häufiger auf. Außerdem stellten sie fest, dass der neue Stamm im Vergleich zu den ursprünglichen Minimalzellen (Ausgangsstamm JCVI-syn3B) eine um 39 Prozent höhere Reproduktionsrate aufwies: Als die Evolutionsbiologen die „weiterentwickelten“ Zellen mit „ursprünglichen“ Minimalzellen kultivierten, übernahmen die „weiterentwickelten“ JCVI-syn3B die Kontrolle und verdrängten sie. Die Autoren schreiben, dass der neu entwickelte Stamm „die gesamte Fitness“ wiedererlangt hat, die verloren ging, als das Genom künstlich verkleinert wurde und dadurch viele seiner Gene verloren gingen.

Es ist offensichtlich, dass der Begriff „Fitness“ mit der Reproduktionsrate unter den gegebenen, in diesem Fall künstlichen, Umweltbedingungen korreliert und nicht mit dem Erwerb neuer Fähigkeiten. Die Daten dieses Laborexperiments stimmen also mit dem überein, was wir nach dem Gesetz der sich reproduzierenden Systeme erwarten würden: Die Selektion betrifft immer die Reproduktionsrate. Die schnellsten Replikatoren ersetzen die jeweils langsameren (Borger 2018).

Schlussfolgerung

Für einen innovativen Evolutionsprozess, in dem sich der Mensch aus niederen Organismen entwickelt hat, muss es einen kontinuierlichen Eintrag neuer genetischer Informationen geben, also codierte Anweisungen, die dem Organismus einen Fortpflanzungsvorteil (erhöhte Fitness) verschaffen. Mit anderen Worten: Sie erfordert neue biologische Information und damit auch neuartige Gene. In der Veröffentlichung in Nature werden weder neue Gene noch neue codierte Information oder neue genetische Anweisungen erwähnt. Letztes Jahr, als der Vorabdruck dieses Artikels bei BioArXiv veröffentlicht wurde, habe ich mich mit den Autoren in Verbindung gesetzt und sie gefragt, ob die beobachtete erhöhte Fitness mit der Evolution neuer Gene zusammenhängt. Leider haben sie auf meine wiederholte Bitte, meine einfache Frage zu beantworten, nie geantwortet. Ich vermute daher, dass dieses Experiment, das eine erhöhte Fitness zeigt, nicht mit neuen Genen verbunden ist. Demgemäß bestätigt dieses Experiment nur das Gesetz der Replikatoren. Mit innovativer Evolution hat es nichts zu tun. Die JCVI-Syn3B Zellen haben sich also nicht innovativ weiterentwickelt, sondern lediglich ihre Replikationszeit verkürzt, wie man es nach dem oben beschriebenen Replikatorgesetz erwarten würde. Innovative Evolution ist nicht einfach nur eine erhöhte Reproduktionsrate. Von einer tatsächlichen Weiterentwicklung könnte nur gesprochen werden, wenn die Reproduktionsrate mit einer erhöhten biologischen Komplexität einherginge. Das ist aber nicht die beobachtete biologische Realität, sondern lediglich eine Annahme.

Quellen

Borger P (2018) Darwin Revisited – Or how to understand Biology in the 21st century. Scholars Press, pp 30–45.

Moger-Reischer RZ et al. (2023) Evolution of a minimal cell. Nature 620, 122–127, https://www.nature.com/articles/s41586-023-06288-x.

Menne K (2023) Auch mit wenig Erbgut gelingt Evolution. Spektrum. News 08.07.2023, https://www.spektrum.de/news/auch-mit-wenig-erbgut-gelingt-evolution/2157744.

Pelletier JF et al. (2021) Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell. Cell 184, 2430–2440, https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.008.

Autor dieser News: Peter Borger

© 2023, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n319.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

22.06.23 Die Sauerstoffkatastrophe: Revolution oder Storytelling?

Nach gängiger Evolutionslehre soll in der «großen Sauerstoffkatastrophe» vor 2,4 Milliarden Jahren die Erdatmosphäre mit Sauerstoff angereichert worden sein. Doch Indizien sind dürftig und die Probleme groß.

Viele Dinge, die wir für selbstverständlich halten, erweisen sich bei näherer Betrachtung als überaus staunenswert. Da ist zum Beispiel der Umstand, dass das Universum dank einer äußerst exakt eingestellten Architektur von Naturgesetzen besteht oder die verwunderliche Tatsache, dass dies anhand der Sprache der Mathematik für uns Menschen verstehbar ist. Im Hinblick auf Letzteres sprach der Physik-Nobelpreisträger Eugene Wigner von «einem Geschenk, das wir weder verstehen noch verdienen». Ebenso wenig Verwunderung gibt es bezüglich der Zusammensetzung der Erdatmosphäre. Unzählige Menschen atmen ihr ganzes Leben lang Tag für Tag, ohne sich auch nur einen Moment bewusst zu werden, dass wir dies einer absolut einmaligen, privilegierten Situation unseres Planeten zu verdanken haben: dem hohen Atmosphärenanteil an molekularem Sauerstoff (O2) von knapp 21 Prozent. Das chemische Element Sauerstoff ist im Universum zwar vergleichsweise häufig, doch liegt es nur sehr selten in der molekularen Form vor. Und ausgerechnet auf unserem Planeten haben wir so viel davon.

Das Molekül O2 weist einige Besonderheiten auf: Es ist chemisch eher labil und geht leicht Reaktionen mit anderen Molekülen ein. Es würde daher relativ schnell verschwinden, wenn es nicht durch Organismen ständig nachproduziert wird. Aufgrund seiner Eigenschaften ist O2 für Lebewesen beides zugleich: Segen und Fluch – lebensnotwendig und doch ein Gift. Dabei ist nicht O2 selbst giftig, sondern dessen Abbauprodukte in der Zelle, die wegen ihrer hohen chemischen Reaktivität als reaktive Sauerstoffspezies (reactive oxygen species, ROS) bezeichnet werden. ROS gehen leicht chemische Reaktionen mit vielen Proteinen und DNA ein und verändern dadurch deren Struktur und Funktion. Die Belastung von Lebewesen durch ROS wird als «oxidativer Stress» bezeichnet und ist der hauptsächliche Grund dafür, dass Lebewesen altern. Um es bildhaft zu beschreiben: Wir rosten ständig – ob wir rasten oder nicht. Darüber hinaus darf es weder zu wenig noch zu viel Sauerstoff in der Atmosphäre geben. Sinkt der Volumenanteil an O2 unter 17 Prozent, überleben viele Organismen nicht lange. Steigt der Anteil auf 30 Prozent oder mehr, kommt es häufig zu spontanen Waldbränden. Es stellt sich also die naheliegende Frage: Wie ist es dazu gekommen, dass die Erdatmosphäre einen so hohen Gehalt an O2 hat?

Die große Sauerstoffkatastrophe

Da molekularer Sauerstoff von Organismen (Pflanzen, Cyanobakterien, Kieselalgen) erzeugt wird, liegt es nahe, dass dessen Ursprung mit der Herkunft des Lebens zusammenhängt. Die Standardantwort auf Lebensursprungsfragen in Wissenschaft, Medien und Bildungsinstituten lautet aktuell «Evolution». Aus simplem soll durch natürliche Vorgänge komplexes geworden sein, aus defizitärem vollkommenes. Aus kleinen organischen Molekülen sollen durch chemische Reaktionen Bausteine des Lebens entstanden sein, die sich anschließend zu hochkomplexen Zellen organisierten. Es gibt eine große Vielfalt an untereinander konkurrieren Erklärungsversuchen, wie das geschehen sein soll. Einigkeit besteht lediglich darin, dass der Ursprung des Lebens ausschließlich in natürlichen Prozessen verortet werden kann.

O2 stellt dabei jedoch ein schwerwiegendes Problem dar, da es die Entstehung molekularer Bausteine des Lebens wie Proteine, DNA (Erbgutsubstanz), Vitamine, Fette und Zucker wirksam verhindert. Viele organische Moleküle, aus denen die Bausteine des Lebens entstehen könnten, reagieren nämlich unter Abgabe von Elektronen an O2. Dadurch verändern sich ihre Gestalt und chemische Eigenschaften derart, dass sie nicht mehr zu Proteinen, DNA etc. reagieren können. Ebenso neigen aber auch die Bausteine des Lebens selbst zu Elektronenübertragungsreaktionen mit Sauerstoff, sodass sie in einer sauerstoffreichen Atmosphäre nicht lange erhalten bleiben können. Der Glaube an eine Entstehung erster Zellen durch eine Verkettung chemischer Reaktionen (chemische Evolution) setzt daher zwingend voraus, dass die frühe Erdatmosphäre höchstens äußerst geringe Mengen O2 enthielt. Davon waren auch die Pioniere der Lebensursprungsforschung A. I. Oparin und J. B. S. Haldane in den 1920er Jahren überzeugt – ohne ihre Hypothesen experimentell geprüft zu haben. Oparins Werk beeinflusste maßgeblich die berühmt gewordenen Miller’schen «Ursuppen-Experimente» in den 1950er Jahren, die damals eine große Euphorie unter Wissenschaftlern und Journalisten auslösten. Die Entstehung zweier biologisch relevanter Aminosäuren in nennenswerter Menge und einiger weiterer Aminosäuren in Spurenmengen waren ausreichend für eine weltweite Begeisterung in der Wissenschaftler-Community. Dass S. L. Miller dabei ebenso wie Oparin eine sauerstofffreie Erdatmosphäre zu Beginn der Erdgeschichte annahm, weil er die Entstehung erster Organismen durch chemische Evolution einfach voraussetzte, war offenbar kein Hinderungsgrund für die breite Akzeptanz der Hypothese.

Miller selbst kündigte nach seinen Versuchen optimistisch an, dass das wohl größte Rätsel der Wissenschaft – die Frage nach dem Ursprung des Lebens – in circa 25 Jahren gelöst werden würde. Gegen Ende seiner Laufbahn gestand er allerdings ein, dass alle Hypothesen zum Ursprung des Lebens nicht überzeugend seien. Miller bezeichnete sie als «Unsinn» oder «chemische Kopfgeburten».1 Von der breiten Öffentlichkeit wurden solche Einsichten aber nicht wahrgenommen und das evolutionstheoretische, als wissenschaftlich bezeichnete Narrativ etablierte sich praktisch kritiklos. Nur wenige wundern sich über die durchweg positive Darstellung der Miller-Experimente. Der Hamburger Professor für Polymerchemie, Hans R. Kricheldorf, äußert dazu eine ansonsten kaum vertretene Position: «Fasst man die […] Kritikpunkte zusammen, bleibt nur die Schlussfolgerung, dass die Versuche von Miller vor allem gezeigt haben, wie eine chemische Evolution von Proteinen nicht stattgefunden haben kann. Es ist schon erstaunlich, dass auch noch in Büchern, die in den letzten 20 Jahren geschrieben wurden, die Miller‘schen Experimente nur in positivem Licht präsentiert werden […]»2 (Hervorhebungen hinzugefügt).

Inzwischen halten viele Wissenschaftler es für unkontrovers (besser «gegeben»?), dass vor etwa vier Milliarden Jahren, als die ersten Organismen entstanden sein sollen, eine nahezu sauerstofffreie Atmosphäre den Erdball umschloss. Im Verlauf von ungefähr einer Milliarde Jahren sollen Einzeller entstanden sein, die mithilfe einer angeblich primitiven Form der Photosynthese Licht als Energiequelle nutzten, ohne dabei Sauerstoff zu erzeugen. Durch Evolution sollen dann Photosynthese betreibende Organismen entstanden sein, die Sauerstoff als Abfallprodukt generierten. Diese Kleinstlebewesen werden aktuell mehrheitlich als Cyanobakterien identifiziert. Sie sollen vor ca. 2,4 Milliarden Jahren eine Anreicherung der Atmosphäre mit Sauerstoff bewirkt haben – und folglich ein Massensterben nicht Sauerstoff-resistenter Organismen. Dieser hypothetische Vorgang wird als «große Sauerstoffkatastrophe» oder auf Englisch als «Great Oxygenation Event» bezeichnet.

Aus der Perspektive der Evolutionslehre kann die Relevanz dieses angenommenen Ereignisses kaum überschätzt werden. Glaubt man an eine gemeinsame Abstammung aller Lebewesen, dann ist die Entwicklung der Sauerstoff-generierenden Biochemie bedeutend wichtiger als diejenige des Skeletts von Wirbeltieren oder des Vogelflugs. Dementsprechend sparen Autoren wissenschaftlicher Fachartikel nicht an rhetorischen Zuspitzungen, wenn sie auf die Bedeutung der «großen Sauerstoffkatastrophe» zu sprechen kommen. Beispielsweise beschreiben die Biologen Hohmann-Marriott und Blankenship das hypothetische Szenario in einem Artikel wie folgt: «Die Erfindung der sauerstofferzeugenden Photosynthese und der anschließende Anstieg des atmosphärischen Sauerstoffs vor etwa 2,4 Milliarden Jahren haben die energetischen und enzymatischen Grundlagen des Lebens revolutioniert»3 (Hervorhebungen hinzugefügt).

Eigentlich fällt die Frage, ob es zu Beginn der Erdgeschichte eine sauerstofffreie Atmosphäre gab und später eine Anreicherung mit Sauerstoff stattfand, stärker in den Zuständigkeitsbereich von Geowissenschaftlern als Chemikern oder Biologen. Doch unter Geologen vor der Zeit von S. L. Miller war die Lehrmeinung, es habe eine große Sauerstoffkatastrophe vor 2,4 Milliarden Jahren gegeben, unbekannt. Erst nach dem Rummel um die Miller-Experimente in den 1950er Jahren gewann diese Sichtweise an Bedeutung. Eine der frühesten Arbeiten zu diesem Thema stammt aus dem Jahr 1965.4 Die Autoren der Arbeit spekulierten, dass der Anstieg der Sauerstoffkonzentration einige Entwicklungssprünge in der Evolution erklären würde und es ermögliche «die Geschichte der Erde aus einer ganz neuen und fortschrittlicheren Perspektive zu betrachten».

Indizien?

Befunde, die als Indizien für die «größte biologische Revolution» gewertet werden sind eher bescheiden und alles andere als sicher. Fossil erhaltene Mikroorganismen sind sehr selten und erlauben keine sicheren Schlussfolgerungen bezüglich ihrer biochemischen Ausstattung. Daher beruhen Hypothesen zur «Sauerstoffkatastrophe» allesamt auf indirekten Rückschlüssen aus chemischen Markern, das heißt dem Vorkommen bestimmter Mineralien oder dem Verteilungsmuster von Isotopen in Gesteinsschichten. Für einen wichtigen «Zeugen» der Sauerstoffanreicherung der Erdatmosphäre halten viele das Vorkommen von mächtigen Gesteinsschichten mit einem hohen Anteil an dem eisenhaltigen Mineral Hämatit – so genannte präkambrische Bändereisenerze. Es wurde vermutet, dass diese Schichten in der frühen Erdgeschichte durch Reaktion eisenhaltiger Erdkrustenbestandteile mit dem entstehenden Sauerstoff gebildet wurden. Allerdings gibt es auch einige andere Prozesse, die zur Entstehung solcher Gesteinsschichten beitragen können – sogar die Stoffwechselaktivität bestimmter Bakterien. Daher geben einige Wissenschaftler zu, dass es unklar ist, wie Bändereisenerze entstanden sind.

Ähnlich verhält es sich auch mit einigen anderen geochemischen Markern. Ihre Interpretation als Hinweise auf eine «Sauerstoffkatastrophe» ist alles andere als zwingend. Nicht selten eilt zudem die Verwendung einer Methode der gründlichen Kenntnis der zugrundeliegenden Mechanismen voraus, wie zwei Wissenschaftler über die Auswertung von Isotopenmustern des Schwefels berichten: «Die Unsicherheiten [der Methode] haben ihre Verwendung als geochemische Marker jedoch nicht verhindert …»5

Probleme

Der spekulative Charakter dieser Forschungsrichtung ist deutlich erkennbar an den aufgestellten Modellen für den Verlauf des Atmosphärenumschwungs. Einige sprechen von mehreren Sauerstoff-Schüben, die der endgültigen allmählichen Anreicherung im Zuge von etwa einer Milliarde Jahre vorangegangen sein sollen. Andere befürworten dagegen eine schnelle Änderung der Zusammensetzung der Erdatmosphäre im Verlauf von 1-10 Millionen Jahren. Es gibt eine Bandbreite an weiteren Schätzungen, die zwischen den zwei genannten Dauern des Übergangs liegen. Auch hier kann gesagt werden, dass die Einigkeit unter vielen Wissenschaftlern lediglich darin besteht, dass es einen solchen Übergang gegeben haben soll.

Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist die notwendige, aber unhaltbare Annahme, die Photosynthese sei durch Evolution entstanden. Notwendig ist diese Annahme, da ohne Photosynthese kein molekularer Sauerstoff beständig nachgebildet werden kann. Die molekularen Apparate, welche die Photosynthese ermöglichen, sind jedoch derart komplex in ihrem Aufbau und effizient in ihrer Funktionsweise, dass eine Entstehung durch evolutionäres «trial and error» völlig absurd erscheint. Jüngste Untersuchungen zeigen, dass der Energietransfer von Photonen (Lichtteilchen) auf Elektronen in den Photosyntheseapparaten mit einer Effizienz von 99 Prozent einhergeht.6 Von solchen Konstruktionen können Ingenieure nur träumen. Darüber hinaus versetzt die Gesamtarchitektur der Photosyntheseapparate Wissenschaftler immer wieder in tiefes Staunen. Winzige Abweichungen um einige Angström (ein Angström entspricht dem zehnmillionsten Teil eines Millimeters) von der räumlichen Anordnung der Bauteile würden das System funktionsuntüchtig machen. Das liegt daran, dass bestimmte Elektronenübertragungen (Quantentunnel-Prozesse) nur auf sehr kurzen Distanzen funktionieren.

Außerdem ist der Sauerstoff, wie schon erwähnt, ein Zellgift und die Ursache für so genannten «oxidativen Stress». Versuche an E. coli Bakterien haben gezeigt, dass die Hälfte aller wichtigen Organe in nur 20 Minuten beschädigt wird. Daher besitzen alle Lebewesen zugleich mehrere hochkomplexe Abwehr- und Reparaturmechanismen gegen «oxidativen Stress». Wenn also die ersten Kleinstlebewesen Sauerstoff-erzeugende Photosyntheseapparate generiert haben sollen, müssten sie zuvor bereits über die entsprechenden biomolekularen Schutzvorrichtungen verfügt haben. Wenn es aber vorher keinen molekularen Sauerstoff gab, dürfte der Grund fehlen, solche Schutzvorrichtungen zu evolvieren.

Unsere sauerstoffreiche Atmosphäre ist nach bisherigem Wissen im Universum einmalig. Die Erklärung ihrer Entstehung durch Evolution erscheint unhaltbar. Vielmehr bezeugen die zutiefst faszinierenden Zusammenhänge und intelligent angelegten Systeme sowohl in der Geosphäre als auch in den Lebewesen das Werk eines genialen Schöpfers.

Literatur

- J. Horgan (2000), An den Grenzen des Wissens – Siegeszug und Dilemma der Naturwissenschaften, Fischer Taschenbuch.

- H. R. Kricheldorf (2019) Leben durch chemische Evolution? Eine kritische Bestandsaufnahme von Experimenten und Hypothesen. Springer Spektrum, Berlin.

- M. F. Hohmann-Marriot & R. E. Blankenship (2011) Evolution of Photosynthesis. Annu Rev. Plant Biol. 62, 515–548.

- L. V. Berkner & L. C. Marshall (1965), On the Origin and Rise of oxygen concentration of Earth‘s atmosphere, J. Atmospheric Sciences, 22, 225–261.

- N. Dauphas & E. A. Schauble (2016) Mass-independent effects, and isotopic anomalies. Annu. Rev. Earth. Planet. Sci. 44, 709–783.

- R. Croce & H. van Amerongen (2020) Light harvesting in oxygenic photosynthesis: structural biology meets spectroscopy. Science 369, doi:10.1126/science.aay2058.

Dieser Artikel ist unter ähnlicher Überschrift in der Zeitschrift factum 22/6 (https://factum-magazin.ch/) erschienen und wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Autor dieser News: Boris Schmidtgall

© 2023, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n317.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

25.10.21 Evolution der Mehrzelligkeit im Labor: vorprogrammierte Anpassung gegen Fressfeinde?

Aus evolutionstheoretischer Sicht ist die Entstehung der Mehrzelligkeit eine Notwendigkeit für die Evolution höherer Organismen, weil sie die Aufgabenteilung zwischen verschiedenen Zellgruppen ermöglicht. Nach der vorherrschenden Lehrmeinung haben sich mehrzellige Organismen 20-30 mal unabhängig voneinander entwickelt. Daher sollte dieses Merkmal ganz einfach entstehen können. In einer neuen Studie mit Grünalgen wurde kürzlich berichtet, dass sich die Mehrzelligkeit im Labor in weniger als 500 Generationen entwickelt hat. Ein genauer Blick auf die Daten zeigt jedoch, dass es sich um eine programmierte Anpassung handelt, die in der Gegenwart von Raubtieren induziert und/oder selektiert wird.

Kürzlich wurde in Nature Communications eine Arbeit mit einem etwas schwer verständlichen Titel veröffentlicht: „The evolution of convex trade-offs enables the transition towards multicellularity“ (Übersetzt: Die Evolution konvexer Trade-offs ermöglicht den Übergang zur Mehrzelligkeit). (Bernardes 2021). Es geht dabei um den Übergang von Einzelligkeit zu Vielzelligkeit.

Der Begriff „Trade-off“ lässt sich am besten mit „Ausgleich“ oder „Abhängigkeit“ übersetzen und ist der englische Begriff für eine gegenläufige Abhängigkeit, d.h. nimmt die eine Größe zu, dann nimmt zugleich die andere ab. Um welchen Trade-off handelt es sich hier? Anders gesagt: was genau ist hier die Abhängigkeit? Die Wissenschaftler fanden heraus, dass sich die Algen in Zellverbänden zwar weniger stark reproduzierten als die einzelligen Varianten, sie das aber durch eine höhere Gesamtüberlebensrate ausgleichen.

Herausforderungen der Vielzelligkeit

Im Rahmen der Evolutionslehre wird davon ausgegangen, dass Mehrzelligkeit entstand, als sich Einzeller in Kolonien zusammenschlossen, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Dies wird heutzutage auch bei Bakterien in Biofilmen beobachtet. Damit aus einer Einzeller-Kolonie aber ein höherer Organismus entsteht, bedarf es einer ganzheitlichen Umstrukturierung der Zellen, denn die Vielzelligkeit stellt große physikalische und biologische Herausforderungen dar. Zudem muss auch ihr genetisches Informationssystem neu organisiert werden, damit die Programme in den verschiedenen Zellen reguliert werden können. Dies geschieht durch epigenetische Programmierung. Außerdem müssen die Zellen aufeinander abgestimmt sein und miteinander kommunizieren. Große Organismen können nicht einfach als riesige Einzeller existieren, die zu immensen Größen heranwachsen, weil biophysikalische Gesetzmäßigkeiten (Diffusion, Austausch von Signalen usw.) und bioenergetische Beschränkungen (abnehmendes Volumen-Oberflächen-Verhältnis) dies unmöglich machen. Um diese physikalischen Probleme zu überwinden, bedarf es präziser Lösungen. Die zu erfüllenden Funktionen müssen auf verschiedene Zellen aufgeteilt werden, wozu es einer genauen Organisation bedarf. In einzelligen eukaryotischen Organismen geschieht dies mit Hilfe von Organellen wie z. B. Mitochondrien, die auf die Energiegewinnung spezialisiert sind. Um größere Organismen zu bilden, sind spezialisierte Zellgruppen, Gewebe und Organe erforderlich, also mehrzellige Systeme aus spezialisierten Zellen. Mehrzelligkeit ist also eine notwendige Voraussetzung für alle höheren Lebensformen, und dies erfordert neben einem völlig anderen Zelltyp (mit Zellkern und Zellorganellen) auch Abstimmungen zwischen den verschiedenen Zelltypen.

Wie entstand die Vielzelligkeit im Experiment?

Ausgangspunkt für die Studie von Bernardes et al. waren Einzelzelllinien der Grünalge Chlamydomonas reinhardtii, ein kernhaltiger, eukaryotischer, photoautotropher Organismus mit allen erforderlichen Zellorganellen. Sie wurden in An- beziehungsweise Abwesenheit eines Räubers, des Rädertierchens Brachionus calyciflorus, jeweils sechs Monate lang in einem Medium kultiviert. Nach sechs Monaten (das entspricht etwa 500 Generationen) zeigten alle zehn Zelllinien, die in Anwesenheit des Rädertierchens wuchsen, Kolonien, während in Abwesenheit des Räubers nur 4 von zehn diese Eigenschaft entwickelten. Was bedeuten diese Befunde für die Evolution der Vielzelligkeit? Überhaupt nichts. Es ist vielmehr ein weiteres Beispiel für die Selektion von Merkmalen, die schon zuvor vorhanden waren und dadurch leicht abgerufen werden können, wenn die Algen durch Räuber befallen werden.

Eine naheliegende Frage ist, warum die Forscher mit Chlamydomonas reinhardtii begonnen haben, um die Evolution der Vielzelligkeit zu dokumentieren. Diese Gattung (Chlamydomonas) ist dafür bekannt, dass sie unter Stressbedingungen mehrzellig werden kann. Die Bildung von Zellgruppen in C. reinhardtii kann zum Beispiel durch organische Säuren oder Salzstress ausgelöst werden, schreiben die Autoren. Handelt es sich also um ein bereits vorhandenes, vorprogrammiertes Merkmal, das ohne weiteres aktiviert werden kann? Und damit um einen Weg, der in Gegenwart von Fressfeinden leicht gefunden werden kann, wie der Evolutionsbiologe Andreas Wagner ausführlich darlegte? (Wagner 2017). Was wäre passiert, wenn die Wissenschaftler um Bernardes von einem Einzeller ausgegangen wären, von dem wir wissen, dass die Gattung, der er angehört, nicht in der Lage ist, Mehrzelligkeit zu erzeugen? In „The edge of evolution“ sagt Michael Behe voraus, dass sich nichts entwickeln wird, was mehr als vier gleichzeitig auftretende zufällige Mutationen erfordert. Wenn die Evolution der Vielzelligkeit innerhalb dieser Reichweite liegt, sollte sich das Merkmal nach Behe entwickeln können. Sie kann dann als ein vorgegebener Weg betrachtet werden, der Lebewesen hilft, in Stresssituationen zu überleben. Experimentell wäre festzustellen, ob die Veränderung umkehrbar ist, d. h. ob sie mit der Zeit verschwinden und wieder auftauchen kann. Die Umkehrbarkeit würde mit dem übereinstimmen, was wir von einem molekularbiologischen Mechanismus, wie z. B. der Umlagerung von Transposonen*, erwarten würden. Leider gibt es hierzu bisher keine Daten.

*Transposonen (= Genetisches Element (DNA-Sequenz), das sich im Genom umlagern und somit neue genetische Zusammenhänge erzeugen kann)

Programmierung der Anpassung

Bei verschiedenen Stämmen fanden die Forscher dasselbe Merkmal der Entstehung von Kolonien, das sich mehrmals unabhängig voneinander entwickelte. Dies zeigt, dass diese Anpassung an Fressfeinde kein zufälliger Prozess ist, sondern vorprogrammiert. Von Beginn des Experiments an war klar, dass diese Anpassung in der Population stattfinden würde. Das ist etwas anderes als die ursprüngliche Idee, dass die Wege der Evolution nicht vorhergesagt werden können. Neuere Studien zur molekularen Evolution zeigen ein ähnliches Ergebnis. In dem bekannten Langzeitevolutionsexperiment mit E. Coli Bakterien von Richard Lenski wurde ebenfalls beobachtet, dass mindestens zwei Linien separat evolvierender Bakterien unabhängig voneinander zu genau demselben Genregulationsmuster gelangten. Unter mehreren Tausend Genen, die im Genom der beiden Bakterienlinien vorhanden sind, befanden sich lediglich 59, deren Aktivität sich im Lauf des Experiments geändert hatte. Ihre Aktivitäten waren aber nicht willkürlich verändert. Stattdessen war die Exprimierung (= Ablesen und Nutzen von Genen) der Gene in beiden Organismen auf genau dieselbe Weise verändert. Wenn die Aktivität eines bestimmten Gens in Stamm eins zugenommen hatte, dann war das auch in Stamm zwei auch der Fall. Wenn die Aktivität eines anderen Gens in Stamm eins verringert war, dann war das auch in Stamm zwei der Fall – dieses Muster wurde öfter beobachtet. Lenskis Ergebnisse waren beachtenswert, da die genetischen Änderungen eine vorgegebene Richtung anzustreben schienen. (Cooper 2003).

Um die Vielzelligkeit in Grünalgen zu bewirken, war ebenfalls nur die Veränderung einer begrenzten Anzahl von Genen erforderlich. Transkriptomunterschiede zwischen Zellgruppen und Einzelzellen ergaben 76 unterschiedlich exprimierte Gene (57 hochregulierte und 19 herunterregulierte in Gruppen-bildenden Grünalgen). Und der begrenzte Zeitrahmen des Experiments von nur sechs Monaten (<500 Generationen) für die Entwicklung der Mehrzelligkeit ist extrem schnell und bedarf keiner großen Zeiträume, wie sie oft für die Darwin’sche Evolution postuliert werden. Kann dies aber durch Mutation und Selektion geschehen? Obwohl die Forscher eine Sequenzierung des gesamten Genoms durchgeführt haben, berichten sie nicht über die Beteiligung von transponierbaren Elementen, die in Lenskis Experiment die meisten der adaptiven Phänotypen hervorgerufen haben. Dennoch sind sich die Autoren dieser Arbeit darüber im Klaren, dass es sich nicht um einen zufälligen Prozess handeln kann. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass „der ziemlich hohe Grad an Wiederholbarkeit und die geringe Anzahl an Generationen auf einen gewissen Grad an Determinismus für die phänotypische und genomische Reaktion von C. reinhardtii auf Durck durch Fressfeinde schließen lassen.“

Das ist eine beeindruckende Aussage, die in der Wissenschaftspresse zu diesem Thema so nicht zu lesen war (Bernard 2021). Vorhersagbare genetische Veränderungen in der Genexpression sind auch bei den Flügelmustern von Schmetterlingen zu beobachten (Larter 2018). Ist also Abruf vorhandener Programmierungen die Erklärung, die die Evolutionsbiologie liefern kann, nachdem die Molekularbiologie und die genetischen Mechanismen der Anpassung aufgedeckt wurden? In der Tat zeigt die neue Ära der Molekularbiologie immer deutlicher, dass Anpassungen im Voraus festgelegt sind! Dies steht im Einklang mit der Hypothese, dass das Leben das Produkt eines vorausschauenden Designers ist.

Quellen

Bernard E (2021) Evolution in Echtzeit. Einzellige Grünalge vollzieht in nur 500 Generationen die ersten Schritte zur Mehrzelligkeit. https://www.scinexx.de/news/biowissen/evolution-in-echtzeit/

Bernardes JP et al. (2021) The evolution of convex trade-offs enables the transition towards multicellularity. Nat. Comm. 12, 4222, https://doi.org/10.1038/s41467-021-24503-z

Cooper TF, Rozen DE & Lenski RE (2003) Parallel changes in gene expression after 20,000 generations of evolution in Escherichiacoli. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100, 1072–1077.

Larter M, Dunbar-Wallis A, Berardi AE & Smith SD (2018) Convergent Evolution at the Pathway Level: Predictable Regulatory Changes during Flower Color Transitions. Mol. Biol. Evol. 35, 2159–2169.

Wagner A (2014) Arrival of the fittest. One World Publications.

Autor dieser News: Peter Borger

© 2021, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n296.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

12.10.21 Fossile Mikroorganismen in sehr alten Sedimentschichten?

Die wohl größte Lücke im Fossilbericht befindet sich im Bereich der ältesten, d.h. der unten liegenden Sedimentschichten. Dort werden Mikroorganismen als frühe Lebensform vermutet. Daher gibt es seit einigen Jahrzehnten Bemühungen, fossile Hinweise auf Mikroorganismen zu finden. Kürzlich behauptete eine internationale Forschungsgruppe um Barbara Cavalazzi, die bisher ältesten fossilen Überreste von Archaeen gefunden zu haben. Die Arbeit verdeutlicht die Tendenz zur theoriegeleiteten Auswahl und Beurteilung von Daten zu mutmaßlich frühen Lebensformen.

Von der Schwierigkeit, Fossilien von Mikroorganismen zu finden

Fossilien dienen als Stützpunkte für die Rekonstruktion hypothetischer Verläufe der Naturgeschichte. Allerdings sind das Fehlen von Fossilien in einem großen Teil der geologischen Schichten sowie die offenen Fragen, wie vollständig und repräsentativ die gefundenen Fossilien für die entsprechenden Abschnitte der Vergangenheit sind, wiederholt als problematisch konstatiert worden. Mikroorganismen haben eine sehr geringe Aussicht, fossil überliefert zu werden. Besonders ausgeprägt ist der Mangel an Fossilien von Einzellern (Mikrofossilien). Um diese große Lücke im evolutionär gedachten frühen Bereich der Geschichte des Lebens, also im unteren Teil des Fossilberichts zu schließen, werden viele Bemühungen unternommen, Mikrofossilien zu finden.

Diese Suche ist jedoch besonders erschwert, da die Fossilisation von Einzellern im Vergleich zu vielzelligen Organismen, insbesondere solchen mit Hartteilen, bedeutend weniger wahrscheinlich ist. Ein weiteres Problem bei der Suche nach Spuren früher Mikroorganismen stellen Kontaminationen dar, die sowohl von heutigen Organismen als auch von den Forschern selbst stammen können (Gold et al. 2017); auch die Verwechslung mit anorganischen Strukturen ist eine Herausforderung. Außerdem sind Befunde, die als fossile Hinterlassenschaften von Bakterien oder Archaeen gewertet werden, wenig aussagekräftig bezüglich Eigenschaften wie Stoffwechsel oder molekulare Ausstattung. Befunde zu Mikrofossilien sind daher nicht selten umstritten.

Älteste fossile Rückstände von Mikroorganismen?

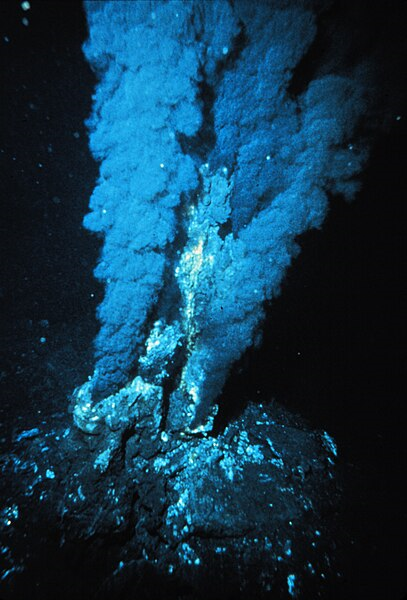

Eine internationale Forschergruppe um Barbara Cavalazzi (2021) präsentierte vor kurzem einige Funde und stellte sie als sichere und bisher älteste fossile Rückstände von Mikroorganismen dar. Wie viele andere Gruppen zuvor analysierten sie Gesteinsproben aus der in Südafrika gelegenen geologischen Schichtenfolge mit der Bezeichnung „Onverwacht-Gruppe“. Sie entnahmen magmatisches Quarzgestein aus der Kromberg-Formation aus ca. 7-8 km Tiefe und identifizierten in dessen feinen Kanälen Strukturen, die sie als fossile Rückstände von Archaeen deuteten. Nach allgemeiner Auffassung soll die geologische Schicht, aus der die Proben stammen, vor 3,4 Milliarden Jahren1 auf einer Flachmeer-Vulkan-Plattform entstanden sein. Mit der Zeit soll sich darin durch hydraulische Risserzeugung ein hydrothermales Kanalsystem2 herausgebildet haben.

Die Autoren interpretierten die Funde als fossile Rückstände von Mikroorganismen aufgrund von Analysen ihrer Form und der chemischen Bestandteile. Hinsichtlich der Form handelt es sich um unverzweigte Filamente (ø = 0,77 µm) mit einigen Unterbrechungen, was als typisches Erscheinungsbild fossilisierter mikrobiologischer Kulturen gilt. Die Unterbrechungen werden als Folge von Zellteilungen oder vor der Fossilisation stattfindendem Abbau der Zellen erklärt. Die gute Erhaltung der 3D-Struktur dieser Filamente wurde auf einen schnellen Versteinerungsvorgang zurückgeführt.

Durch Analyse der chemischen Bestandteile der Strukturen wurde Kohlenstoff als eine der Hauptkomponenten ermittelt, wobei auch die Elemente Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff nachgewiesen werden konnten. Die Autoren schlossen daraus, dass es sich um Rückstände mineralisierter Zellwandbestandteile handelt. Überraschenderweise fehlte jedoch ein für alle Lebewesen essentielles und häufig vorkommendes Element: Phosphor.

Darüber hinaus wurden mittels Massenspektrometrie und Röntgenstrahlung Spuren von Schwefel und Nickel nachgewiesen. Durch weitere Analysen mittels Röntgenstrahlung wurden Rückschlüsse auf die Energie des K-Schalen-Niveaus des Nickels gezogen. Die Ergebnisse passten nach Auffassung der Autoren am besten zu Organonickel-Verbindungen mit Ni in den Valenzstufen II/III. Die Messung der Nickel-Konzentration in den Filamenten ergab ähnliche Werte, wie sie auch in heute vorkommenden methanerzeugenden Mikroorganismen vorgefunden werden.

Auf der Grundlage dieser Daten nehmen Cavalazzi et al. an, dass es sich bei den von ihnen untersuchten Strukturen um fossile Rückstände von methanerzeugenden Archaeen handelt. Das Hauptargument für die Zuschreibung des methanerzeugenden Stoffwechsels ist, dass heutige methanogene Archaeen Nickel-haltige Enzyme für diesen biochemischen Vorgang verwenden.

Zur Deutung der Funde

Insgesamt ist die Deutung der vorgefundenen Strukturen als fossile Rückstände von Mikroorganismen auf den ersten Blick plausibel, wobei die zeitliche Einordnung der Entstehung dieser Fossilien auf dem allgemein angenommenen Alter von 3,4 Milliarden Jahren der Kromberg-Formation beruht und ohne weiteres vorausgesetzt wird. Problematisch ist allerdings das komplette Fehlen des Phosphors in den Filamenten, da dieses Element in sehr vielen biologisch relevanten Molekülen vorhanden ist. Die Autoren kommentierten diesen problematischen Sachverhalt mit nur einem einzigen Satz: „Die Abwesenheit von P könnte das Ergebnis von Aufnahme [durch andere Organismen] oder Auswaschung dieses bioessentiellen Elements sein.“, Diese Ad-hoc-Erklärung leistet keinen Beitrag zu einem tieferen Verständnis des untersuchten Sachverhalts. Es ist überraschend, dass das im peer-review-Prozess des Journals Science offenbar nicht angemahnt worden ist. Es stellt sich automatisch die Frage, warum andere biologisch relevante Elemente wie Nickel oder Schwefel noch erhalten geblieben sind, während der Phosphor selektiv entfernt wurde.

Sollte es sich tatsächlich um fossile Reste von Mikroorganismen handeln, ist außerdem fraglich, ob sie tatsächlich von methanerzeugenden Archaeen stammen, da diese Schlussfolgerung ausschließlich auf den Daten bezüglich des Vorkommens von Nickel beruht. Da Nickel kein seltenes Element in der Erdkruste ist, rechtfertigt dessen Nachweis und Konzentration in den mineralisierten Strukturen allein nicht den Rückschluss auf einen methanogenen Stoffwechsel früher Organismen. Weitere Daten zur Stützung der These wären zwingend notwendig. Stattdessen berufen die Autoren sich wiederholt auf die allgemeine Annahme, dass methanogene Mikroorganismen zu den ältesten Lebensformen gehören. Zudem setzen sie wie viele andere Autoren völlig unkritisch voraus, dass die frühe Erdatmosphäre sauerstofffrei war – ungeachtet vieler Ungereimtheiten dieser Hypothese (Schmidtgall 2021).

In diesem Zusammenhang ist es auffällig, dass in einer Reihe von früheren Arbeiten zu Mikrofossilien über oxygene3 Photosynthese betreibende Organismen berichtet wurde, die bereits vor 3,1–3 ,4 Milliarden Jahren existiert haben sollen (Schopf 1993, Tice & Lowe 2004). Einige dieser Befunde wurden später aus fragwürdigen Gründen bestritten (Hohmann-Marriott & Blankenship 2011). Es wurde allgemein in Frage gestellt, ob der Fundort ungestört und für mikrobielles Leben geeignet sei. Solche Zweifel bei Mikrofossilfunden können aber prinzipiell immer angeführt werden können und sind daher nicht ausreichend, um eine ganze Reihe an Befunden in Frage zu stellen. Gegenwärtig finden Veröffentlichungen über oxygene Mikroorganismen vor 3,4 Milliarden Jahren kaum Beachtung und wurden auch von Cavalazzi et al. vernachlässigt. Interpretationen wie diejenige von Cavalazzi et al. ereilt dieses Schicksal dagegen vielleicht deshalb nicht, weil sie mit der Annahme einer frühen sauerstofffreien Atmosphäre zusammenpassen, die für die Evolutionstheorie unverzichtbar ist. Aufgrund von theoretischen Vorgaben wird hier offenbar bezüglich der Qualität der vorgebrachten Argumente mit unterschiedlichem Maß gemessen. Jedenfalls ist es überraschend, dass aus dem unspezifischen Vorkommen von geringen Mengen an Nickel weitreichende Schlussfolgerungen bezüglich des Stoffwechsels der vermuteten Mikroorganismen gemacht werden, während das komplette Fehlen des viel wichtigeren Phosphors, dessen Vorkommen in nennenswerter Konzentration zu erwarten wäre, praktisch ignoriert wird. Es liegt die Vermutung nahe, dass es für Cavalazzi et al. bei ihrer Dateninterpretation mehr auf die Kompatibilität der Ergebnisse zur Evolutionstheorie ankam als auf die tatsächliche Relevanz der Daten.

Anmerkungen

1 Die hier angeführten Altersdatierungen beruhen letztlich auf radiometrischen Datierungen. Daher sind Altersangaben i. S. v. radiometrischen Jahren und nicht tatsächlichen Jahren zu verstehen.2 Systeme, die heißes Wasser aus tiefen Schichten führen. Typische Beispiele hierfür sind Geysire. 3 Sauerstoff-erzeugende

Literatur

Cavalazzi B et al. (2021) Cellular remains in a 3,42-billion-year-old subseafloor hydrothermal environment. Sci. Adv. 7, eabf3963.

Gold DA et al. (2017) Paleoproterozoic sterol biosynthesis and the rise of oxygen. Nature 543, 420-423.

ohmann-Marriott MF & Blankenship RE (2011) Evolution of photosynthesis. Annu. Rev. Plant. Biol. 62, 515-548.

Schmidtgall B (2021) Die „Sauerstoffkatastrophe”, Stud. Integr. J. 28, 13-21.

Schopf JW (1993) Microfossils of the early archean apex chert: new evidence of the antiquity of life. Science 260, 640-646.

Tice MM & Lowe DR (2004) Photosynthetic microbial mats in the 3,416-Myr-old ocean. Nature 341, 549-552.

Autor dieser News: Boris Schmidtgall

© 2021, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n295.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

29.07.21 Ganz oder gar nicht: Die sich teilende Zelle benötigt mindestens 492 Gene

Im Jahr 2010 berichteten die Medien, dass Forscher die erste lebende Zelle im Labor synthetisiert hätten. Tatsächlich hatten sie aber keine Zelle konstruiert, sondern das Erbgut eines Mycoplasma-Bakteriums synthetisch nachgebaut und in eine andere mikrobielle Zelle transplantiert. 2016 wurde das ursprüngliche Genom (= gesamtes Erbgut) mit einem Umfang von 1,08 Millionen Basenpaare (bp) auf 531.000 bp reduziert. Eine weitere Verkleinerung des Genoms war nicht möglich, da die Zelle sich dann nicht mehr teilen konnte und somit nicht mehr lebendig war. Im Jahr 2021 berichten dieselben Forscher, dass für eine korrekte Teilung mindestens 492 Gene erforderlich sind.

Manche Biowissenschaftler (Forscher im Bereich der Biologie) glauben, dass eine lebende Zelle hergestellt werden kann, wenn man nur die richtigen Biomoleküle zusammenbringt. Dieses sogenannte Bottom-up-Prinzip ist genau das, was J. Craig Venter sich vorgenommen hatte, um eine minimale Zelle herzustellen. Auch bekannt als genome warrior (Genom-Krieger) legte er als visionärer Biologe die Basis für eine sehr schnelle DNA-Sequenzierung. Er machte sich einen Namen, weil ihm die Entschlüsselung des menschlichen Genoms zu langsam voranging. Um hier schneller zum Ziel zu kommen, entwickelte eine neue revolutionäre Stategie, mit der man neue Gene sehr schnell sequenzieren konnte und nahm sein eigenes Genomprojekt mit seiner eigenen DNA in Angriff. Damit wollte er der Human Genome Organisation (HUGO), dem offiziellen internationalen Konsortium, das sich mit der Sequenzierung des menschlichen Genoms beschäftigte, um einiges voraus sein. Seine Anstrengungen wirkten tatsächlich wie ein Katalysator für das HUGO-Projekt. Drei Jahre vor dem erwarteten Abschluss des offiziellen Programms, im Jahr 2000, präsentierte Venter zusammen mit Francis Collins dem damaligen Direktor des HUGO-Projektes, die Kartierung des kompletten menschlichen Genoms.

Erbgut-Austausch in einer Mikrobe

Später, im Jahr 2010 synthetisierte (bzw. kopierte) Venter die aus 901 Genen bestehende DNA der Mikrobe Mycoplasma mycoides im Labor und brachte sie in die Hülle einer anderen nahe verwandten Mikrobe, Mycoplasma capricolum, ein (Gibson et al. 2010). Das synthetische Genom ersetzte dessen originale DNA und die so mit fremder DNA ausgestattete Mikrobe war erstaunlicherweise lebensfähig. Die DNA von M. mycoides wurde damit das neue Erbgut des Bakteriums (M. capricolum). Damit gelang ihm ein erstaunlicher Durchbruch innerhalb der synthetischen Biologie, denn er hatte das DNA-Molekül Buchstabe um Buchstabe, Segment um Segment, im Labor synthetisiert und unter Anwendung von biotechnischen Methoden zusammengefügt. Unbestritten lieferte sein Team mit der Synthese des bakteriellen DNA-Moleküls eine enorme Leistung ein, dennoch ist bei diesem Experiment nicht Leben erschaffen worden.

Wiewohl diese Angelegenheit in den Medien viel Aufsehen erregte – „Wissenschaftler schaffen künstliches Leben“ schrieben Journalisten – machte Venter grundsätzlich etwas Vergleichbares wie ein Autobastler, der in ein funktionsfähiges E-Mobil einen neuen Elektromotor einbaut, dessen Spule er selbst von Hand gewickelt hat und sich darüber freut, dass das modifizierte Automobil funktioniert. Genau genommen fertigte Venter überhaupt kein künstliches Leben an, sondern er transplantierte das synthetisch nachgebaute Erbgut einer Mikrobe in eine andere, sehr ähnliche Mikrobe. Eine verfahrenstechnisch imponierende Leistung, so aufsehenerregend wie die erste Herztransplantation.

Der nächste Schritt

Von seinem Erfolg beflügelt wollte Venter noch einen Schritt weitergehen. Er teilte sein Team in zwei Gruppen ein und beauftragte beide, unter Verwendung des gesamten verfügbaren biologischen Wissens und modernster Labortechnologie ein minimales DNA-Molekül zu entwerfen, das ein lebensfähiges Bakterium ermöglicht. Bald darauf wurden die beiden Entwürfe, die die Teams entwickelt hatten, im Labor synthetisiert, um dann die jeweils konstruierten Minimalgenome in Bakterien zu übertragen, denen zuvor die DNA entnommen worden war. Zu Venters Überraschung konnte keine der am Computer aufgrund molekularbiologischer Erkenntnisse entworfenen Genome das gesteckte Ziel erfüllen. Keine der beiden synthetischen Genomvarianten konnte die Zellen nach einer entsprechenden Transplantation funktionsfähig und lebendig erhalten. Venter selbst hielt unsere heutige Kenntnis bezüglich der Biologie für nicht ausreichend, um einen lebenden Organismus zu erschaffen. Ironischerweise war die Arbeit der Wissenschaftler, die das Genom von M. mycoides 2010 kopiert hatten, sehr prägend und die Forscher zitierten eine leicht gekürzte Version von Richard Feynmans Ausspruch: Was ich nicht schaffen kann, verstehe ich nicht. 2016 zeigte sich wie angemessen dieses Zitat war: Venters Teams hatte es nicht geschafft, ein lebensfähiges DNA-Molekül zu entwerfen. Sie verstanden tatsächlich selbst vergleichsweise einfache Lebewesen zu wenig, um den Entwurf des Lebens nachvollziehen zu können.

Nach der ernüchternden Erfahrung von Venter und seinem Team versuchten die Forscher – in der Hoffnung auf ein spektakuläres Resultat –, das synthetische Genom zu reduzieren, verfuhren also nach einer top-down-Strategie. Dazu verwendeten sie sie dieselbe Mycoplasma-Art mit ihren 901 Genen, mit der sie bereits experimentiert hatten (s. o.). Aus fragmentierten Genomen erzeugten sie kleinere Genome, die weniger Gene enthielten und testeten diese nach entsprechender Transplantation auf die Fähigkeit, unter Laborbedingungen fortpflanzungsfähige Zellen zu erhalten, d. h. die genetisch verarmten Bakterien wurden auf Vitalität getestet. Dabei entdeckten die Forscher, dass die minimale lebende Zelle – „lebend“ definiert als die Fähigkeit zur selbständigen Reproduktion – mindestens 473 Gene benötigt (Hutchinson 2016). Würde man noch irgendein beliebiges anderes einziges Gen löschen, verliert der Organismus das Vermögen der Zellteilung und ist leblos. Erstaunlicherweise ist bisher von 149 der benötigten Gene, also etwa einem Drittel, überhaupt nicht bekannt, welche Funktionen sie erfüllen – man weiß nur, dass sie unverzichtbar sind. Darunter gibt es sogar 79 Gene, die noch nie jemandem aufgefallen sind. Die Schlagzeilen im National Geographic berichteten: „Wir haben die einfachste Zelle der Welt gebaut – aber wir wissen nicht, wie sie funktioniert“ (Krulwich 2016).

Die Bedeutung von Venters Experimenten

Venters Experimente sind sehr bedeutsam für die Biologie und das Verständnis der Lebewesen, da sie darauf hinweisen, dass es Bakterien mit weiter reduziertem Genom sich nicht mehr reproduzieren können. Lebende Systeme, wie wir sie kennen, sogar die einfachsten Mikroben, können nur dank mehrerer Hundert Gene existieren – das sind mehr als eine halbe Million DNA-Buchstaben, die sehr genau aufeinander abgestimmt sein müssen. Hätte Venter die Mycoplasma-Gene nicht sehr exakt nachgebaut und diese dann genau nach dem natürlichen Vorbild miteinander verknüpft, hätten sich die transplantierten Zellen nicht vermehrt – und die Schlagzeilen in den Zeitungen wären ausgeblieben. Die transplantierte Mikrobe konnte sich teilen („sie lebte“) dank der in den Genen vorhandenen Information, die schon immer im Genom von Mycoplasma existierte.

Doch bei weiteren Untersuchungen der sich teilenden Minimalzelle stellten Venter und seine Kollegen fest, dass sie keine identischen Tochterzellen produzierten, wie es alle natürlichen Bakterien tun. Stattdessen produzierten sie Tochterzellen mit bizarren Formen und Größen. Nach weiteren fünf Jahren des Experimentierens stellen Pelletier et al. (2021) nun fest, dass die Minimalzelle 19 zusätzliche Gene benötigt, um sich korrekt teilen und ausgewogen wachsen zu können.

Mit somit insgesamt 492 Genen hat diese Minimalzelle 33 Gene weniger als der „Minus-Rekordhalter“ der Natur mit dem kleinsten Genom, Mycoplasma genitalium, das 525 Gene enthält. Die Mycoplasmen selbst sind aber parasitär lebende Endomikroben, die für ihre Existenz eine Wirtszelle benötigen. Sie verfügen nicht über genügend genetische Information, um selbständig und autark zu leben. Die einfachsten autonomen, frei lebenden Mikroben benötigen noch viel mehr Gene als die parasitären Mycoplasmen. Zurzeit hält Actinomarina minuta, eine Mikrobe der marinen Actinobakterien, den Minusrekord mit etwa 800 Genen (Ghai 2013). Die 492 Gene in Venters Minimal-Zelle – eine enorme Menge Information – sind essentiell: Fehlt nur ein einziges Gen, ist die Mikrobe lebensunfähig.

Venters Versuche zeigen, dass lebende, sich reproduzierende Organismen nicht auf einzelne Gene zurückzuführen sind und dass lebende Organismen genetisch nicht beliebig reduzierbare holistische Informationssysteme beinhalten. Wie eine schrittweise Entwicklung verlaufen sollte, bei der ein Gen nach dem anderen entsteht, ist nach bisherigen Erkenntnissen vollkommen unklar. Ein einziges Gen hat für sich alleine keine Funktion. Zwei oder drei Gene bringen ebenso nichts. Sogar 300 Gene sind noch immer wirkungslos. Erst 492 Gene, etwa eine halbe Million DNA-Buchstaben in der richtigen Reihenfolge, ermöglicht einen sich selbst reproduzierenden Organismus (unter Labor-, d. h. optimierten Lebensbedingungen). Nur ein Gen weniger und es gibt keine DNA-Verdopplungen; und wenn es nicht zu DNA-Verdopplungen kommt, kommt es ebenfalls nicht zu Mutationen. Ohne Venters 492 Gene gebe es für die natürliche Auslese keine Arbeit, keine Weiterentwicklung, keine neuen Organismen.

Reproduzierende Organismen sind die wichtigste Voraussetzung für einen evolutiven Vorgang gemäß Darwins Theorie. Die Weiterentwicklung des Lebens kann erst mit einem Minimum von 492 Genen anfangen. Eine lebendige Zelle ist ein holistisches System!

Venter selbst kommentierte: „Vielleicht ist das Leben nicht aus unabhängigen Teilen aufgebaut, so wie man eine Maschine in einer Werkstatt aufbaut. Vielleicht kann man nicht einen Haufen bekannter Gene nehmen, sie zusammenklemmen, wobei jedes sein eigenes Ding macht, und dann, wenn man die letzte Schraube anzieht, entsteht plötzlich – Tadaaa – ein neues Lebewesen. Anstatt sich auf die Gene zu konzentrieren, sollten wir vielleicht das ganze Betriebssystem betrachten – nicht die Gene, sondern das ‚Genom‘, ein funktionierendes Ganzes“ (Krulwich 2016). Dabei lebt ja auch ein komplettes Genom nicht, wenn es nicht in einer genau darauf abgestimmten komplexen Zelle steckt, denn nach wie vor ist eine Zelle die kleinste uns bekannte Einheit, die das Phänomen „Leben“ zeigt.

Literatur

Krulwich B (2016) We built the world’s simplest cell – but dunno how it works. https://www.nationalgeographic.com/science/article/we-built-the-worlds-simplest-cell-but-dunno-how-it-works

Ghai R et al. (2013) Metagenomics uncovers a new group of low GC and ultra-small marine Actinobacteria. Sci Rep 3:2471, doi: 10.1038/srep02471.

Gibson DG et al. (2010) Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome. Science 329, 52-56.

Hutchinson III CA, et al. (2016) Design and synthesis of a minimal bacterial genome. Science 351, aad6253; doi: 10.1126/science.aad6253

Pelletier JF et al. (2021) Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell. Cell 184, 2430-2440.

Autor dieser News: Peter Borger

© 2021, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n293.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

19.02.21 Leben auf der Venus – doch nur eine leere Sensationsmeldung?

Gelegentliche Meldungen, es gäbe gute Hinweise auf außerirdisches Leben. werden medial euphorisch verbreitet. Im vergangenen Herbst wurde behauptet, es könnte Leben auf der Venus geben, obwohl der Planet aufgrund seiner extremen Atmosphärenbedingungen wohl kaum als habitabel (= lebenstauglich) gelten könnte. Interessanterweise musste die wissenschaftliche Gruppe, auf die diese Meldung zurückgeht, vor Kurzem die Interpretation ihrer Befunde deutlich korrigieren – ein mediales Echo blieb hier jedoch aus.

Abb. 1: Darstellung der Venus. (Wikimedia: NASA/JPL – http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00104, Public Domain)

Der Nachweis von Lebewesen auf einem anderen Planeten – das wäre nicht nur eine Sensation, sondern auch eine Bestätigung der Erwartung vieler Astrobiologen. Ausgehend von der evolutionstheoretischen Annahme, dass Leben durch bloße physikalisch-chemische Vorgänge entstehen kann, äußerte Cairns-Smith vor etwa vierzig Jahren folgende Annahme: „Andere, möglicherweise einfachere und bessere [Lebens]systeme könnten irgendwo anders evolviert sein.“ Andere Forscher wie etwa Steven Benner bemühten sich darum, vorherzusagen, welche molekularen Spuren von außerirdischem Leben künftig gefunden werden könnten (Benner 2002). In einigen Veröffentlichungen und auf Konferenzen wurde darüber spekuliert, wie die Biochemie von Aliens aussehen könnte. Kurzum, die Erwartungshaltung, Leben auf anderen Planeten zu finden, ist ausgehend von evolutionstheoretischen Überlegungen hoch. Daher ist es nicht überraschend, dass selbst unsichere Hinweise auf Lebewesen auf anderen Planeten sehr euphorisch aufgenommen und eilig verbreitet werden. So wurde im vergangenen Jahr gemeldet, eine Forschergruppe habe Proteine in einem Meteoriten nachgewiesen (McGeoch et al. 2020; Crane 2020). Bei näherer Betrachtung erwies sich der Befund jedoch als pure Spekulation auf einer äußerst dünnen Datenbasis (Schmidtgall 2020).

Deutlich mehr Aufsehen erregte eine andere Meldung: Im September vergangenen Jahres wurde in vielen Zeitungen, Onlineportalen und Nachrichtensendungen überraschend behauptet, es gäbe möglicherweise Leben auf der Venus. Schlagzeilen wie „Hinweise auf Leben in der Venus-Atmosphäre versetzen Forschern einen ‚Schock‘“ (stern.de) waren keine Seltenheit. In einem ZDF-Video vom 14. 9. 2020 sagt die deutsche Astrophysikerin Dr. Suzanna Randall sogar: „Auf der Venus könnte es über 3 Milliarden Jahre lebensfreundliche Bedingungen gegeben haben.“ Und weiter: „Die Hinweise auf Leben in der venusischen Atmosphäre verdichten sich. […] Aber das Monophosphan gibt den Ausschlag: Es könnte durchaus Leben auf der Venus geben.“

Das von Randall erwähnte Monophosphan (auch Phosphin genannt) ist eine chemische Verbindung, die dafür bekannt ist, dass sie auf der Erde entweder von Chemikern im Labor oder von Mikroorganismen erzeugt wird. Hingegen konnte die Entstehung von Phosphin bisher nicht durch geologische Ursachen erklärt werden, weswegen es als „Biosignaturgas“ bezeichnet wird – als Hinweis auf das Vorhandensein von Lebewesen. Nun behauptete im September 2020 eine Gruppe von Wissenschaftlern um Jane S. Greaves, Hinweise auf das für Menschen giftige Gas in der Venusatmosphäre erhalten zu haben. Sie beschrieben in einem Artikel in Nature Astronomy ein angeblich für Phosphin typisches, langwelliges Absorptionssignal, das mithilfe zweier hochempfindlicher Radioteleskope detektiert worden sei. Da es als gesichert gilt, dass Phosphin in der Venusatmosphäre relativ schnell durch oxidative Vorgänge (Reaktionen mit Sauerstoff) abgebaut würde, stellte sich unmittelbar die Frage nach der Quelle des Gases. Im Unterschied zu den Massenmedien waren die Wissenschaftler jedoch in ihrer Schlussfolgerung weit vorsichtiger: „Auch wenn es sich bestätigt hat, betonen wir, dass der Nachweis von PH3 (Phosphin) kein zuverlässiger Hinweis auf Leben ist, sondern auf eine ungewöhnliche und unerklärte Chemie“ (Greaves 2020a). Ungeachtet solcher mahnender Sätze löste die Publikation viele Spekulationen darüber aus, wie das Phosphin auf der heißen und von Schwefelsäure-Wolken umgebenen Venus entstanden sein könnte: Es wurden unter Berufung auf frühere hypothetische Überlegungen (Sousa-Silva 2020) Vermutungen angestellt, dass in einer Höhe von 40-60 km eine „habitable Zone“ existieren könnte, in der eventuell Mikroorganismen leben könnten, die Phosphin erzeugen.

Doch so sensationell die Meldung von „möglichen Hinweisen auf Leben“ auf der Venus auch war, sie musste vor kurzem erheblich abgeschwächt werden. Zunächst übten andere Wissenschaftler scharfe Kritik an den Befunden von Greaves et al. Eine kritische Betrachtung der Befunde wurde von Villanueva et al. in Form eines Vorabdrucks veröffentlicht. Darin wurde in Frage gestellt, dass das Absorptionssignal von Phosphin sauber detektiert werden könne, da das sehr häufig auf der Venus vorkommende Schwefeldioxid ein sehr ähnliches Signal erzeugt. Die beiden Rotationsübergänge (spektralen Signaturen) lägen so nah beieinander (Phosphin PH3 (J=1-0): 266.944513 GHz, Schwefeldioxid SO2 (J = 309,21-318,24): 266.943329 GHz), dass eine spektroskopische Trennung der beiden Signale nicht möglich sei. Des Weiteren wurde angeführt, dass Abweichungen in der Form der spektroskopisch beobachteten Linien zu groß seien, als dass eine sichere Unterscheidung der beiden Gase anhand der Detektionsmethoden möglich sei. Kritik wurde auch von einer Forschergruppe um Therese Encrenaz geäußert, die schon im Jahr 2015 versucht hatte, Phosphin in der Venusatmosphäre nachzuweisen. Die Forscher bezweifelten ebenfalls, dass die Befunde von Greaves et al. einen sicheren Nachweis von Phosphin in der Venusatmosphäre bedeuten: „Jedenfalls bräuchte es unbedingt mindestens einen weiteren PH3-Übergang (d. h. ein weiteres Absorptionssignal) im Infrarot- oder Millimeter/Submilimeter-Bereich, um die Detektion von PH3 auf der Venus zu bestätigen.“

Kaum einem Menschen fällt es leicht, früher sicher vorgetragene Behauptungen zu entkräften oder sogar zurückzunehmen. Gerade Wissenschaftler neigen dazu, eigene Theorien mit großem Eifer zu verteidigen, selbst wenn die Indizienlage schlecht ist. Im Fall des angeblichen Phosphin-Nachweises war die Kritik verschiedener Experten jedoch so überwältigend, dass eine erneute Überprüfung der Befunde durch Greaves et al. unumgänglich war. Nun mussten sie jedoch in einer neueren Veröffentlichung zugeben, dass das Phosphin-Signal deutlich schwächer ist als zuvor angenommen (Greaves et al. 2020b). Sie schätzten die Phosphin-Konzentration nunmehr um den Faktor sieben kleiner ein als bei der ersten, euphorisch aufgenommenen Publikation. Ferner gestanden sie ein, dass es Fehler bei der Datenverarbeitung und -Interpretation gab und bezeichneten ihre Entdeckung von Phosphin in der Venus-Atmosphäre anderslautend als zuvor als „vorläufig“.

Insgesamt wird also deutlich, dass die Schlussfolgerung, es gäbe ein „Biosignaturgas“ in der Venusatmosphäre und damit Hinweise auf irgendeine außerirdische Lebensform, eher spekulativen Charakters sind. Es ist jedoch bezeichnend, dass die Richtigstellung der sensationellen Meldung kein nennenswertes Echo in den Massenmedien auslöste. Meldungen, die Zweifel an evolutionstheoretischen Erwartungen auslösen, sind nun einmal unbeliebt.

Literatur

Cairns-Smith AG (1975) A case for an alien ancestry, Proc. R. Soc. Lond. B 189, 249-247.

Encrenaz T et al. (2020) A stringent upper limit of the PH3 abundance at the cloud top of Venus, Astronomy & Astrophysics 643, L5.

Greaves JS et al. (2020) a. Phosphine gas in the cloud decks of Venus. Nature Astronomy, https://doi.org/10.1038/s41550-020-1174-4; b. Re-analysis of Phosphine in Venus’ Clouds. arXiv:2011.08176.

McGeoch MW et al. (2020) Hemolithin: a Meteoritic Protein containing Iron and Lithium,

arXiv:2002.11688

Crane L. (2020) Have we really found an alien protein inside a meteorite? Newscientist, https://www.newscientist.com/article/2235981-have-we-really-found-an-alien-protein-inside-a-meteorite/#ixzz6IZ0PeUUV

Schmidtgall B (2020) Proteine in Meteoriten – heiße Spur außerirdischer Lebewesen? Studium Integrale Journal 27, 129-130.

Sousa-Silva C et al. (2020) Phosphine as a Biosignature Gas in Exoplanet Atmospheres. Astrobiology 20, 235-268.

Autor dieser News: Boris Schmidtgall

© 2021, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n287.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

03.04.20 Was sind Viren und woher stammen sie?

Seit dem Ausbruch des RNA-Virus SARS-CoV2 (COVID-19), das eine gefährliche Lungenkrankheit auslösen kann, gibt es Interesse an grundsätzlichen Fragen zu Viren. Was sind Viren? Wo haben sie ihren Ursprung? Werden sie sich weiter verändern? Besteht unser Erbgut wirklich zu einem großen Teil aus eingefangenen Viren, wie von Evolutionsbiologen oft behauptet wird? Woher kommen die Reversen Transkriptasen? Diese Fragen waren bis vor kurzem sehr schwer zu beantworten, sowohl in einem Schöpfungsrahmen als auch in einem Evolutionsrahmen. Seit etwa einem Jahrzehnt haben wir ein viel besseres Verständnis.

Viren sind Molekularparasiten. Viren sind nicht selbständig lebensfähig. Sie können sich nur vermehren, indem sie das Genom (= Erbgut) einer Wirtszelle „hacken“. Sie injizieren ihr Informationsmolekül (DNA oder RNA) in die Wirtszelle und nutzen so deren genetische Maschinerie, um Kopien ihres eigenen Erbguts herzustellen und sich unter Ausnutzung des Translationsapparats* zu vervielfältigen. Manchmal zerstören sie die Wirtszelle. Viren könnten nach evolutionären Vorstellungen einfache Vorformen erster Lebewesen sein [1]. Obwohl diese Sichtweise nicht von allen Wissenschaftlern geteilt wird, ist es diejenige, die in Zeitungen und Zeitschriften popularisiert wird [2]. Da Viren aber ohne ihre Wirte nicht existieren können, d.h. nicht vermehrungsfähig sind und daher als molekulare Parasiten angesehen werden müssen, können sie nicht zuerst existiert haben, sondern müssen nach ihren Wirten entstanden sein.

*Translationsapparat (= molekulare Maschinen, die DNA über mRNA in Proteine übersetzen)

In den letzten 10-20 Jahren wurden immer mehr Viren entdeckt. Heute sind mehrere tausend verschiedene Viren identifiziert. Fast alle sind für den Menschen harmlos. Wir verstehen erst seit kurzem, dass das Virom (die Gesamtheit der Bakteriophagen und Viren in einem Organismus) eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Anzahl und Arten von Bakterien in Organismen spielen [3]. Viren, die Bakterien nutzen, werden Bakteriophagen genannt; es gibt im Darmtrakt davon mehr als Bakterien. Es hat sich herausgestellt, dass Viren die Anzahl der Mikroben kontrollieren. Jedes Bakterium hat sogar seinen eigenen spezifischen Bakteriophagen! Wäre das nicht der Fall, gäbe es zu viel von einer Bakterienart, und das wäre für den Wirtsorganismus schädlich bis katastrophal. Auf dieser Ebene sind Viren also eine Art Regulierungssystem. Alles in der Biologie wird kontrolliert und reguliert. Manchmal auf eine Art und Weise, die wir überhaupt nicht erwartet hatten oder noch nicht verstehen. Aus der Sicht der Schöpfung ist anzunehmen, dass solche Viren als Regulatoren Bestandteil der Schöpfung sind, um die Anzahl der Mikroorganismen im Gleichgewicht zu halten. Ein Argument für diese Einschätzung ist die erwähnte Tatsache, dass die meisten bekannten Viren für Pflanzen, Tiere und den Menschen harmlos sind.

Doch gibt es auch gute Gründe für die Sichtweise, dass nicht alle Viren erschaffen worden sind. Denn bekanntlich sind nicht alle harmlos. Einige sind erst vor kurzem entstanden, wie die RNA-Viren in Eukaryonten* – insbesondere die in Säugetieren und Menschen.

*Eukaryonten (= Lebewesen, die aus Zellen mit Zellkern bestehen)

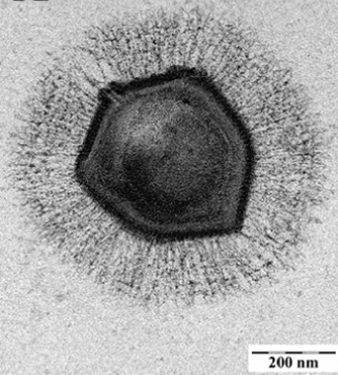

Die Viren können in verschiedene Gruppierungen eingeteilt werden. So spricht man von DNA-Viren und RNA-Viren, deren Erbgut in Form von DNA bzw. RNA in den Viruspartikeln enthalten ist. Daneben kennt man Makroviren und Mikroviren. Mikroviren können entweder DNA- oder RNA-Viren sein. Makroviren sind immer DNA-Viren und lassen sich oft auf degenerierte Mikroorganismen zurückführen, wie z. B. das DNA-Virus „Mimivirus“. Dieses hat ein Genom, das fast so groß ist wie das eines Bakteriums, und weitere Analysen ergaben, dass solche Viren wahrscheinlich von harmlosen Bodenbakterien abstammen [4]. Durch den Einbau einiger viraler Gene, die für die Hülle kodieren, sieht es wie ein riesiges Virus aus.1 Und da es enorm degeneriert ist, kann es nur noch als Parasit in einer Wirtszelle existieren und ist wie alle Viren nicht selbständig lebensfähig (s. o.). Inzwischen sind Dutzende solcher degenerierter Makroviren entdeckt worden. Einige der Makroviren enthalten mehr DNA als vom Genom der kleinsten Bakterien bekannt ist.

Abb. 1: EM-Aufnahme eines Virions der Gattung Mimivirus. (Wikimedia: Ghigo E, Kartenbeck J, Lien P, Pelkmans L, Capo C, Mege JL, Raoult D. – http://www.plospathogens.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.ppat.1000087PLoS Pathog. 2008 Jun 13;4(6):e1000087. doi: 10.1371/journal.ppat.1000087, CC BY 2.5)

Winzige RNA-Viren. Diese viel kleineren RNA-Viren haben nur wenige Gene (normalerweise nicht mehr als ein Dutzend), sind aber oft sehr gefährlich für den Menschen. Das Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV2) ist ein solches RNA-Virus. Andere bekannte Beispiele sind das Grippevirus (Influenza-Virus) und HIV (das AIDS verursacht). Der Ursprung dieser Viren liegt noch nicht lange zurück. Woher stammen sie? Sehr wahrscheinlich haben sie ihren Ursprung im Genom von Wirbeltieren. Sie entstehen hier aus genetischen Elementen, die fast genauso ausgestattet sind wie echte RNA-Viren: Endogene Retroviren (ERV). ERV machen etwa 8% des menschlichen Genoms aus. Manchmal verläuft die Umlagerung der ERV (oder: „gag-pol-Elemente“) fehlerhaft. Dadurch können RNA-Viren entstehen. Ein Beispiel ist ein RNA-Virus der Vögel, das Rous Sarcoma Virus (RSV) [5]. Dieses Virus verursacht eine Form von Krebs. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das RSV-Virus als ein ERV, das dem Wirtsgenom ein kleines Stück zusätzliches genetisches Material entnommen hat. Dieses kleine zusätzliche Stück genetischen Materials ist eine Domäne (= Abschnitt) eines Proteins (SRC genannt), das ungebremst die Zellteilung ankurbelt. Und so entsteht in einem Schritt ein Onco-Virus, das Krebs auslöst. Während meiner Forschung an mehreren Universitäten habe ich versucht, ein besseres Verständnis der sogenannten endogenen Retroviren zu bekommen. Ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass sie keine Überbleibsel der RNA-Viren sind, sondern ein funktioneller Teil des Genoms. Meiner Meinung nach ist die gängige Meinung, dass die Genome von Tieren und auch das Genom des Menschen aus den Überresten von uralten RNA-Viren aufgebaut sind, falsch. Höchstwahrscheinlich ist es umgekehrt: RNA-Viren sind entgleiste „gag-pol-Elemente“ (normalerweise ERV genannt), biologische Werkzeuge, die mehrere wichtige biologische (Transport)-Funktionen erfüllen [6-8].2

Was spricht dafür, dass die gängige Meinung über die Entstehung von RNA-Viren falsch ist? Ein starkes Argument ist das RNA-Virus-Paradoxon. Es besagt, dass nach der molekulargenetischen Phylogenie der RNA-Viren alle diese Viren, einschließlich der oben erwähnten ERV, nicht älter als etwa 50.000 Jahre alt sein können [9]. Zudem gibt es die Beobachtung, dass Viren sich in ihrer Wirkung im Laufe der Zeit immer mehr abschwächen durch genetische Entropie (Verlust von nutzbarer Information) und nicht gefährlicher werden [10]. Darüber hinaus zeigen die Details in der Genetik von genauer bekannten RNA-Viren oft, dass ihr natürlicher Ursprung rekonstruiert und zurückverfolgt werden kann. Und dies führt ihren Ursprung zurück ins Genom der heutigen Wirte. Beispielsweise kann das oben erwähnte RSV auf ein ERV plus einen Teil des SRC-Gens (ein Proto-Onco-Gen) im Genom des Vogels zurückverfolgt werden. Es integrierte nur den On-Switch des Gens und so verwandelte es in ein Onco-Virus. Ebenso beobachteten wir eine kleine (menschenähnliche) IL8-Sequenz beim HIV (RNA-Virus, das AIDS verursacht), die zum Eindringen in die menschlichen Immunzellen verwendet wird. Und das RNA-Virus, das Influenza (Grippe) verursacht, hat einen Teil des (menschenähnlichen) Neuramidase-Gens integriert. RNA-Viren haben also sehr wahrscheinlich ihren Ursprung im Genom komplexerer Organismen, und zwar in ERV. Man kann die ERV mit einem von Menschen gemachten selbstfahrenden Automobil vergleichen. Aufgrund eines Programmierfehlers kann es einen Menschen überfahren und töten. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, um das Auto aus dem Verkehr zu ziehen, kann es immer wieder töten. Allerdings wurde das Auto sicherlich nicht mit der Absicht des Tötens hergestellt. Bei ERV ist das genau so. Sie können zu RNA-Viren werden, sind aber nicht so ursprünglich entworfen worden.

Es wird behauptet, dass manche RNA-Viren ein Enzym enthalten, das nur in RNA-Viren existiert: die Reverse Transkriptase (RT). Dieses Enzym wird dazu verwendet, das einzelsträngige RNA-Molekül in DNA zu übersetzen, damit es sich in das Wirtsgenom integrieren kann. Bei allen RNA-Viren wird die RT durch das so genannte „pol“-Gen kodiert. Es codiert für ein Polyprotein, das in vier Enzyme gespalten wird: Protease (die die Spaltung vornimmt3, RNase, Integrase und RT. Interessanterweise findet man das „pol“-Gen nicht nur bei RNA-Viren, sondern auch in allen ERV („gag-pol- Elemente“). Dies ist der Grund, warum viele Evolutionsbiologen davon ausgehen, dass ERV die Überreste alter RNA-Virus-Invasionen ins Erbgut von Wirtsorganismen sind. Dennoch gibt es in den Genomen der höheren Lebewesen mehrere RT-Enzyme, die in allen Genomen vorkommen. Es gibt Hunderttausende von RT-Genen im Genom, und zwar in ERV, die sehr ähnlich dem der RNA-Viren sind. Es gibt auch Hunderttausende von RT-Genen in LINEs (Long Interspersed Nucleotide Elements), transposonähnliche genetische Elemente (= „springende Gene“), die die Genexpression (= Ablesung von Genen) und Zelldifferenzierung kontrollieren [6, 11]. Die in LINEs gefundenen RT unterscheiden sich von denen von ERV. Und es gibt TERT, ein RT, dass zur Verlängerung der Telomere (= Endstücke der Chromosomen) benötigt wird [12]. Es gibt also drei unterschiedliche RT-Enzyme im Genom. Die Behauptung, das Vorkommen von RT sei spezifisch für RNA-Viren, ist also falsch. RT-Gene werden überall im Genom der höheren Lebewesen vorgefunden; das ist ein weiteres starkes Argument dafür, dass RNA-Viren ihren Ursprung im Genom haben. RNA-Viren sind also nicht die Schöpfer des Genoms, wie man heutzutage oft behauptet, sondern Degenerationsprodukte des geschaffenen Genoms.

Quellen

[1] Villarreal LP (2005) Viruses and the Evolution of Life. Washington, DC: ASM Press, xv, 395 pp. http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0419/2004013977.html

[2] Aktuelles Beispiel: https://www.tagesspiegel.de/wissen/ursprung-des-lebens-am-anfang-war-das-virus/11867530.html

[3] Francis JW, Ingle M & Wood TC (2018) Bacteriophages as beneficial regulators of the mammalian Microbiome. Proc. Int. Conf. Creationism 8, 152–157.

[4] Raoult D et al. (2004) The 1.2-megabase genome sequence of Mimivirus. Science 306, 1344–1350.

[5] Terborg P (2009) The design of life: part 3 – an introduction to variation-inducing genetic elements. J. Creation 23, 99-106.

[6] Terborg P (2018) ERVs and LINEs – along novel lines of thinking. J. Creation 32, 8–11.

[7] Pastuzyn ED et al. (2018) The neuronal gene ARC encodes a repurposed retrotransposon gag protein that mediates intercellular RNA transfer. Cell 172, 275–288.

[8] Ashley J et al. (2018) Retrovirus-like gag protein ARC1 binds RNA and traffics across synaptic boutons. Cell 172, 262–274.

[9] Holmes EC (2003) Molecular clocks and the puzzle of RNA virus origins. J. Virology 77, 3893–3897.

[10] Carter RW & Sanford JC (2012) A new look at an old virus: patterns of mutation accumulation in the human H1N1 influenza virus since 1918. Theor. Biol. Med. Model. 9:42; doi: 10.1186/1742-4682-9-42.

[11] Jachowicz JW et al. (2017) LINE-1 activation after fertilization regulates global chromatin accessibility in the early mouse embryo. Nature Genetics 49, 1502–1510.

[12] Sui X, Kong N, Wang Z & Pan H (2013) Epigenetic regulation of the human telomerase reverse transciptase gene: A potential therapeutic target for the treatment of leukemia (Review). Oncol. Lett. 6, 317–322. Epub 2013 May 29.

Anmerkungen

1 Die viralen Gene, aus denen die Hülle besteht, stammen wahrscheinlich von einem Virus, das sich in das Genom des Bakteriums integriert hat.

2 Zu diesem Thema ist ein Artikel für die Herbstausgabe 2020 von Studium Integrale Journal geplant.

3 Die pol-RNA wird sofort abgeschrieben und dadurch entsteht zuerst die Protease, die die andere Enzyme spaltet. Das Gen codiert für vier Proteine.

Autor dieser News: Peter Borger

© 2020, http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/n278.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

29.07.19 DNA als Retter der RNA-Welt-Hypothese?