0.5 Theologie, Biblische Apologetik

0.5.1.1 Biblische Gründe für eine theistische Evolution?

In der Theologie hat sich die Sicht eingebürgert, die Evolution der Lebewesen als Vorgang der Schöpfung zu interpretieren („theistische Evolution“). Dafür werden biblische und außerbiblische Begründungen vorgebracht. Diese erweisen sich aber als nicht stichhaltig und sind darüber hinaus teilweise recht fragwürdig.

1.0 Inhalt

In diesem Artikel werden einige Begründungen vorgestellt, die für das Konzept einer „theistischen Evolution“ (Schöpfung durch Evolution) formuliert wurden. Die einzelnen Argumente werden einer kritischen Bewertung unterzogen.

1.1 Was ist „theistische Evolution“?

Der Begriff „theistische Evolution“ steht für „theistisch interpretierte Evolutionsauffassung“. Gemeint sind damit Sichtweisen, wonach Gott in irgendeiner Weise mittels Evolution die Lebewesen erschuf, auch den Menschen. Im einzelnen gibt es darüber verschiedene Vorstellungen, so die Auffassung, dass Gott in den Evolutionsprozess eingegriffen und ihn dadurch gelenkt habe, oder die Vorstellung, dass Gott die Materie „evolutionsfähig“ geschaffen habe, und andere. Allen diesen Konzepten gemeinsam ist, dass eine allgemeine Evolution der Lebewesen, die einige Milliarden Jahre gedauert hat, zugrundegelegt wird. Hierin besteht also kein Unterschied zu einer rein naturwissenschaftlichen Betrachtung. Das Spezifikum einer „theistischen Evolution“ ist die Hinzunahme des Schöpfungsgedankens zum Evolutionsvorgang. Wie man sich eine solche Zusammenschau konkret vorstellen soll, darüber wird von den Vertretern dieser Sichtweise keine oder nur eine sehr vage Auskunft gegeben. Das soll hier daher auch nicht thematisiert werden.

In der akademischen Theologie und in der Religionspädagogik wird heute in der Regel die Sicht vertreten, dass die Bibel weder positiv noch negativ zum Evolutionsgedanken stehe. Darin ist die Auffassung eingeschlossen, dass die Evolutionsanschauung nicht im Widerspruch zur Schöpfungslehre stünde. Das biblische Schöpfungszeugnis lasse die Vorstellung einer allgemeinen Evolution der Lebewesen zu.

Einige Autoren finden den Evolutionsgedanken in der Bibel sogar vorgebildet und meinen, es gebe ausdrückliche Hinweise in der Bibel auf Evolution. In diesem Artikel werden einige Argumente zusammengestellt, die nach Ansicht von Vertretern einer theistischen Evolution belegen sollen, dass das biblische Zeugnis eine solche Sichtweise zulässt oder sogar gegenüber anderen Vorstellungen favorisiert. Diese Begründungen werden jeweils kritisch hinterfragt.

1.2 Die „Tatsache“ der Evolution

Eine häufig vorgebrachte Begründung für die Akzeptanz der Evolutionslehre in der Theologie ist der Hinweis, dass die Evolutionsanschauung naturwissenschaftlich ausgesprochen plausibel sei. Zweifel daran seien heute nicht mehr möglich. Es gehöre zur intellektuellen Redlichkeit, im evolutionären Deutungsrahmen zu denken.

Kritik: Eine allgemeine Evolution der Lebewesen kann nicht als Tatsache gelten, an welche man sich im Denken binden müsse. Dies gilt schon aus grundsätzlichen Erwägungen: die Ursprünge können nicht unmittelbar erforscht werden; darüber können nur mehr oder weniger plausible Szenarien entwickelt werden (|1.1.3.2.1 Methodik der historischen Forschung|). Darüber gibt es zum einen keine zwingenden Belege für Evolution, zum anderen sind grundlegende Fragen im Rahmen des Evolutionsmodells ungelöst (wie in Genesisnet in den entsprechenden Artikeln gezeigt wird).

1.3 Religionsgeschichtliche Argumente

Im Zuge der Bibelkritik hat sich weithin die Sicht eingebürgert, dass die Berichte in Genesis 1,11, wie sie in der Heiligen Schrift heute gegeben sind, Ergebnisse eines längeren Nachdenkens über den Gott Israels seien. Für viele Ausleger ist frühestens mit dem Auszug aus Ägypten historisch tragfähiger Grund gegeben. Vom Erleben der Befreiung ausgehend, habe Israel in späteren Reflexionen Aussagen auch über das Schöpfungs- und Gerichtshandeln Gottes formuliert.

Mit diesem Verständnis ist gewöhnlich die Auffassung gekoppelt, die ersten Kapitel der Bibel seien insofern historisch irrelevant, als sie nicht zur Rekonstruktion der globalen Geschichte (z. B. Sintflut) herangezogen werden können.

Wird die biblische Urgeschichte nicht als Schilderung tatsächlicher Geschehnisse gewertet, stellt sich die Frage nach der wirklichen Geschichte. Hier steht nur die Evolutionsanschauung als Alternative zur Verfügung.

Beispielhaft soll die Argumentation Lanzenbergers (1988) angeführt und beurteilt werden. Nach seiner Auffassung stehen Schöpfung und Entwicklung nicht im Widerspruch zueinander, weil sogar die Autoren von Genesis 1 und 2 „in weiser Voraussicht zwei Weltsichten, die nicht mit gleichem Maß zu messen sind, nebeneinander zu Worte kommen“ ließen. „Die biblischen Autoren denken tiefsinnig und ganzheitlich und schließen sich naturwissenschaftlichen Denkweisen auf, wogegen sich unser historisches Denken, das Schöpfung und Evolution spaltet, als ein gewaltiger Rückschritt erweist. Darum nenne ich die Alternative ‘Schöpfung gegen Evolution’ ganz provokativ unbiblisch.“

Zur Begründung verweist dieser Autor allerdings lediglich auf Gerhard von Rad, nach dessen Einschätzung theologisches und naturwissenschaftliches Erkennen im Schöpfungsbericht spannungslos ineinander ruhen (vgl. dazu aber |0.2.1.1 Die biblische Urgeschichte – wirkliche Geschichte|). Freilich sei die Naturerkenntnis entsprechend den Einsichten der damaligen Zeit ausformuliert. Ebenso sollen wir die heutige naturwissenschaftliche Sicht in die Auslegung der Schöpfungsgeschichte einbeziehen, und das ist die Evolutionsanschauung.

Kritik: Eine schlüssige Begründung müsste an dieser Stelle den Nachweis liefern, dass der Ersatz der im Schöpfungsbericht enthaltenen vermeintlich altertümlichen naturwissenschaftlichen Vorstellungen durch das moderne (evolutionistische) Weltbild am Aussageinhalt nichts ändert. Dies ist nicht der Fall, wie in |0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament| gezeigt wird.

1.4 Überlegungen zum Gottesbild

Zahlreichen Autoren erscheint Gott größer und genialer, wenn die von ihm geschaffene Welt sich selbständig und selbsttätig entwickelt habe. Die Allmacht Gottes zeige sich deutlicher, wenn sie mittelbare Ursachen in ihren (evolutiven) Dienst stelle und trotzdem alles planmäßig erreiche. Auch zeige sich die Vorsehung Gottes als weitschauender und planvoller, wenn man eine evolutive Welt unterstelle.

Kritik: Diese Argumentation ist ausgesprochen subjektiv. Aus christlicher Sicht stellt sich die Frage, was die Bibel über Gottes Schöpfungshandeln sagt. Was wir darüber denken ist nicht von Bedeutung. Es ist zudem nicht einsichtig, weshalb sich in einem Erschaffen mittels geschöpflicher Wirkungen Gottes Macht deutlicher zeigen soll.

Außerdem steht diesen Einschätzungen die Destruktivität der Schöpfungsmethode durch Evolution entgegen (vgl. |0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode?|). Denn Evolution als Schöpfungsmethode beruht auf einem Überschuss an Tod von Individuen und Arten mit den dazugehörenden Begleitphänomenen.

Im Übrigen schließt auch das Konzept einer direkten Erschaffung nicht aus, dass bei diesem Vorgang die Schöpfungswerke vielfältig beteiligt sind. Die Frage ist nicht, in welchem Konzept die Geschöpfe überhaupt beteiligt sind, sondern wie sie beteiligt sind.

Als weiteres Argument wird häufig angeführt, Gottes schöpferisches Tun sei nicht nur etwas, was einmal in der Vergangenheit stattgefunden habe, sondern was in der Gegenwart andauere und in die Zukunft hineinrage; es sei nicht nur auf den Anfang beschränkt. Auch dies könne gerade durch eine Evolutionsanschauung veranschaulicht und plausibel gemacht werden.

Ein beständiges Wirken Gottes kann allerdings auch in einer nicht-evolutionären Welt plausibel gemacht werden. Die Welt braucht Gottes Gegenwart, um Bestand zu haben. Man könnte sich denken, dass die Welt ohne Gottes beständiges Erhaltungshandeln ins Nichts zurückfallen würde. Wird eine besondere Schöpfung (creatio specialis, creatio originalis) am Anfang angenommen, so beinhaltet dies kein Zurückziehen Gottes von der Welt, nachdem sie ins Dasein gebracht wurde.

Die Identifizierung von Schöpfungs- und Erhaltungshandeln ist im Übrigen problematisch, weil die heutige Welt eine Welt der Sünde ist. In dieser Welt geschehen Dinge, die nicht dem Willen Gottes gemäß sind. Die Tatsache, dass sie dennoch unter seiner Kontrolle sind, ist am besten durch den Begriff der „Erhaltung“ (creatio continua et servanda) zu fassen. Den Begriff „Schöpfung“ für das Erhaltungshandeln zu verwenden, würde eine Billigung des heutigen Zustandes suggerieren, die so nicht gegeben ist. Das besondere schöpferische Wirken Jesu Christi wird von Jesus selber wie von den neutestamentlichen Zeugen nicht als Bestätigung des Gegenwartszustandes, sondern als Einspruch gegen ihn, als Zeichen des Hereinbrechens der eschatologischen [= zukünftigen, im Sinne von Gottes souveränem Handeln] Schöpfung gewertet.

1.5 Vergleich zwischen Stammesgeschichte und Individualentwicklung

Dass nach dem biblischen Gesamtzeugnis evolutives Werden und Schöpfungshandeln Gottes nicht gegensätzlich zu sehen sind, wird oft (z. B. mit Verweis auf Psalm 139) damit begründet, dass der Gläubige sich selbst als Schöpfung Gottes versteht. Derselbe Vorgang, der biologisch gesehen eine Entwicklung sei, sei aus Gottes Perspektive eine Schöpfung. So argumentiert Hemminger (1988): „Warum sollte der Gott, der Brot schafft, indem er Weizen wachsen lässt, nicht Tiere und Pflanzen geschaffen haben, indem er sie aus einfacheren Vorformen wachsen ließ? . . . Wir wissen mit Sicherheit, dass Gott langsam und auf teilweise verstehbaren Wegen Dinge schafft, die ihm unendlich wichtig sind: menschliche Persönlichkeiten.“ Hemminger begründet diese Argumentation damit, dass wir im täglichen Leben hinter natürlichen Vorgängen oder günstigen Fügungen von an sich rein „natürlichen“ Ereignissen Gottes Handeln erkennen (z. B. auf Gebete hin). Es werden also Parallelen zwischen der Ontogenese [= individuelle Entwicklung von Organismen] und Vorgängen im Alltagsbereich einerseits und einer gedachten Phylogenese [= Abstammung aller Lebewesen von einfacher gebauten Vorformen] andererseits hervorgehoben.

Kritik: Es ist zwar richtig, dass Gott auch in natürlichen Prozessen am Werke ist. Dennoch sind die genannten Vergleiche und die mit ihnen bezweckte Begründung der Möglichkeit einer theistischen Evolution irreführend. Dies wird deutlich, wenn einige Punkte zusammengestellt werden, in denen Ontogenese und Phylogenese einander nicht entsprechen:

- Die Ontogenese ist im Gegensatz zur postulierten Phylogenese ein zielgerichteter Vorgang. Bei der Ontogenese steht zu Beginn fest, was ihr Ergebnis bei ungestörtem Verlauf sein wird. Mit der Befruchtung sind die wesentlichen Entscheidungen gefallen (geeignete Rahmenbedingungen für die Ontogenese vorausgesetzt). In der hypothetischen Phylogenese eine Zielgerichtetheit sehen zu wollen, ist bloßes theologisches oder philosophisches Postulat [= Forderung], das durch die bekannten Daten in keiner Weise gestützt wird. Die meisten Evolutionstheoretiker bestreiten eine Zielgerichtetheit des Evolutionsprozesses ausdrücklich.

- Der Weg zum Ziel verläuft ganz unterschiedlich. Während für eine postulierte Phylogenese nur das Prinzip „Versuch und Irrtum“ gilt und Auslese der Bestangepassten erfolgt, ist die Ontogenese ein Prozess, bei dem einzelne Stadien folgerichtig und zielgerecht nacheinander ablaufen. Die phylogenetische Entwicklung soll dagegen auf Kosten einer immensen Zahl zu wenig angepasster Individuen und von millionenfachem Artentod (Aussterben) voranschreiten. Ein von Gott gelenkter Prozess einer allgemeinen Evolution würde bedeuten, dass der Schöpfer diesen Prozess in ein zahlloses Sterben und Aussterben führt. In der Ontogenese gibt es diesen Aspekt des Aussterbens ebensowenig wie den der Auslese der Überlebenstüchtigsten. Für den harmonischen ontogenetischen Verlauf gibt es keine Entsprechung in der Stammesgeschichte.

- Die ontogenetische Entwicklung beginnt im Besitz der vollständigen genetischen Information, die zum Aufbau des erwachsenen Individuums erforderlich ist (als notwendige, wenn auch nicht ausreichende Voraussetzung der Entwicklung). Diese Voraussetzung ist in der stammesgeschichtlichen Entwicklung nicht gegeben; diese startet in dieser Hinsicht praktisch mit nichts. Während der Ontogenese entwickelt sich eine vorausgesetzte Ganzheit, eine gedachte Stammesgeschichte dagegen wäre gar keine „Entwicklung“ im üblichen Wortsinn, denn sie verläuft ohne vorgegebene, prägende Information. Zu Beginn der Ontogenese liegt also ein lebendiger Organismus als Ganzheit vor. Die postulierte Stammesgeschichte vom Einzeller zum Menschen ist völlig verschieden von der Ontogenese, die mit einem menschlichen Organismus (in Form einer befruchteten Eizelle) bereits beginnt. Auf den Menschen konkretisiert heißt das: In der Ontogenese entwickelt sich der Mensch als Mensch von Anfang an. In der Stammesgeschichte soll sich dagegen ein Einzeller unter anderem zum Menschen hin entwickelt haben.

Theologisch bedeutsam ist vor allem Punkt 2: Der Vergleich Ontogenese-Phylogenese kann nicht konsequent durchgeführt werden, da die Entwicklungsweisen ganz unterschiedlich wären, also im Konzept einer „theistischen Evolution“ verschiedene Schöpfungsmethoden bei Stammesgeschichte und Individualgeschichte vorliegen würden. Das heißt: Das Schaffen Gottes durch ontogenetische Entwicklung wäre von Grund auf verschieden von einem Schaffen durch phylogenetische Entwicklung. Der Vergleich zwischen Ontogenese und Phylogenese ist daher irreführend, da – insbesondere dem biologisch Unkundigen – eine falsche Vorstellung eines „evolutiven Erschaffens“ suggeriert wird. Man denkt sich die unanschauliche und faktisch nicht evidente Phylogenese fälschlicherweise wie die anschauliche ontogenetische Entwicklung.

Wichtig ist auch Punkt 3: Die eigentliche Erschaffung des individuellen Menschen geschieht nicht während seiner Individualentwicklung oder an deren Ende (wie in der postulierten Stammesgeschichte), sondern am Beginn. Dabei bleibt es freilich Gottes Geheimnis, wie aus Ei- und Samenzelle ein neuer Mensch, ein neuer verwirklichter Gedanke Gottes wird. Jedenfalls ist mit der befruchteten Eizelle ein neuer Mensch in Existenz, der nicht erst im Laufe der Embryonalentwicklung zum Menschen wird. Daher kann die Embryologie keinen Einschnitt in der menschlichen Ontogenese feststellen, der einen Übergang vom „Noch-nicht-Menschen“ zum Menschen belegen würde.

Schlussfolgerung: Die Unterschiede zwischen individueller und stammesgeschichtlicher Entwicklung sind so grundlegend, dass eine besondere Begründung erforderlich ist, wenn in beiden Fällen ein vergleichbares Schöpfungshandeln Gottes gesehen wird. Auch wenn ein Entwicklungsprozess prinzipiell als Wirken Gottes verstanden werden kann (wie in der Ontogenese), muss doch eigens begründet werden, weshalb die Art und Weise einer gedachten stammesgeschichtlichen Entwicklung mit dem biblisch bezeugten Schöpfungshandeln Gottes vereinbart werden kann. Angesichts der grundlegenden Verschiedenartigkeit beider Prozesse wäre ein sich darin ausdrückendes Schöpfungshandeln ganz verschieden geartet.

1.6 Verschiedene Argumente

Neben diesen allgemeinen Gesichtspunkten, die die Möglichkeit theistisch-evolutionärer Konzepte begründen sollen, werden auch einzelne biblische Texte angeführt. Manche Autoren weisen darauf hin, dass die biblischen Autoren nicht nur von einem „geschaffen“, sondern auch von einem „geworden“ sprechen. Was nun in der sichtbaren Wirklichkeit als ein Ablauf erscheint (Evolution), ist in der unsichtbaren Wirklichkeit ein Gesetztsein (Schöpfung). Derselbe Prozess des Werdens der Welt sei ein Setzen, ein Schaffen Gottes. Die biblischen Schriftsteller verwendeten das hebräische Wort für Gottes unvergleichliches Schaffen („bara“) auch für Vorgänge, die eindeutig auch den Aspekt des Werdens zeigen: So ist das Volk Gottes „geschaffen“ (bara; Jes 43,1). Daher könne man auch annehmen, dass der Mensch gleichzeitig evolutiv geworden und geschaffen sei.

Des weiteren wird oft darauf verwiesen, dass nicht überall im Schöpfungsbericht von einem besonderen Schöpfungsakt Gottes die Rede sei, sondern auch davon, dass die Erde sprossen lassen (Gen 1,1112), das Wasser wimmeln (1,20) und die Erde hervorbringen (1,24) solle. Die Erschaffung der Pflanzen und Tiere schließe also die (evolutive) Entwicklung der Arten ein. Dieses Element der Evolutionstheorie sei damit schon andeutend vorweggenommen.

Lanzenberger (1988) interpretiert das göttliche „Es werde“ im Sinne eines evolutiven Werdens und Wirkens. Das hebräische Wort enthalte sachlich das, was wir heute mit Evolution umschreiben.

Einen weiteren Beleg für den impliziten Evolutionsgedanken sieht Lanzenberger in den „Toledot“ („das ist die Geschichte von …“), die er mit „Evolutionsgeschichte“ übersetzt.

Das Wort „Segen“ soll nach diesem Autor ebenfalls den Evolutionsgedanken nahelegen. Es bedeute Gottes Lebenskraft für alle „lebenden Seelen“ und zeige deutlich, „dass Gott keine übernatürliche Schöpfung vorhatte, die alles Leben irgendwann vom Himmel fallen ließ. Gott hat eine Welt erschaffen, die Spielraum zur Entwicklung enthält, damit gibt Gott seinen Geschöpfen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Segen bedeutet somit die Bereitstellung und Gabe zur Lebensentwicklung seiner Geschöpfe.“ Segen enthalte den Auftrag zur Evolution.

Öfter wird auch auf Psalm 104 verwiesen, wo u. a. von einem Werden und Vergehen der Tiere die Rede ist. Dies wird oft im Sinne einer Vereinbarkeit mit der Evolutionslehre gedeutet. In diesem Zusammenhang wird gelegentlich auch Pred 3,19 erwähnt, wonach der Mensch wie das Vieh stirbt, beide den gleichen Odem haben und der Mensch dem Vieh nichts voraus hat.

Schließlich wird auf Röm 8,1922 Bezug genommen. Hemminger & Hemminger (1991) meinen, Paulus spreche hier von der Schöpfung, als sei sie noch nicht fertig.

Die stammesgeschichtliche Verbundenheit zwischen Tieren und dem Menschen wird auch darin gesehen, dass Mensch und Tier gleichermaßen als „Seele“ (hebr. näphäsch) bezeichnet werden.

Kritik: Der Überblick über die vorgetragenen Argumente zeigt, dass der biblischen Überlieferung keine offenkundig positiven Belege für eine evolutive Geschichtsdeutung entnommen werden können. Biblische Texte können die Akzeptanz einer Evolutionslehre weder begründen noch nahelegen. Vielmehr wird hier der Evolutionsgedanke in die Texte hineingelesen. Manche Textstellen können wohl isoliert betrachtet mit dem Evolutionsgedanken harmonisiert werden, legen ihn aber nicht nahe. Die Begriffe und Wendungen „Toledot“, „Segen“, „es werde“, „lasse sprossen, wimmeln, bringe hervor“ legen in keiner Weise Evolution im stammesgeschichtlichen Sinne nahe. Ps 104 und Pred 3 schildern nicht die ursprüngliche, sondern die gefallene Schöpfung. Ebenso geht es in Röm 8,19ff. um ein geschichtliches „Unterworfenwerden“ der Schöpfung (ausführliche Begründung im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|). Die Tatsache, dass Israels Werden als Schöpfung Gottes interpretiert wird, kann nicht auf das Entstehen der Organismen übertragen werden. Die geschöpfliche Verbundenheit von Mensch und Tier besagt nichts über ihre Entstehungsweise. Zudem ist nur der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen.

Die vorgebrachten Argumente stellen auch das realhistorische Verständnis von Genesis 1-11 nicht in Frage.

Literaturhinweise: Ausführlich wird diese Thematik behandelt in: Reinhard Junker (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung Heilsgeschichte und Evolution. Studium Integrale. Neuhausen.

Eine kompakte Zusammenfassung der Thematik bietet: Reinhard Junker: Jesus, Darwin und die Schöpfung. Warum die Ursprungsfrage für die Christen wichtig ist. Holzgerlingen, 2. Auflage 2004.

Mit der theologischen Problematik einer theistischen Evolution beschäftigt sich auch Werner Gitt in Teilen des Buches „Schuf Gott durch Evolution?“ Neuhausen.

(Infos zu diesen Büchern: https://www.wort-und-wissen.org/shop/)

1.7 Zitierte Literatur

Hemminger H (1988) Kreationismus zwischen Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft. Orientierungen und Berichte.

Hemminger H & Hemminger W (1991) Jenseits der Weltbilder. Stuttgart.

Lanzenberger G (1988) Schöpfung ist Evolution. Karlsruhe.

Autor: Reinhard Junker, 24.01.2022

© 2022, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/e2021.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament (Interessierte)

Die Evolutionslehre scheint auf den ersten Blick in keinem Zusammenhang mit Aussagen des Neuen Testaments zu stehen. Tatsächlich sind aber das Kommen, das Leiden und Sterben Jesu nur vor dem Hintergrund des Sündenfalls des Menschen zu verstehen, durch den der Tod in die Welt kam. In evolutionstheoretischer Sicht gibt es einen solchen Einschnitt jedoch nicht. Das Kommen und Wirken Jesu passt daher nicht in das Geschichtsbild der Evolution.

1.0 Inhalt

In diesem Artikel wird gezeigt, welche Folgen die Akzeptanz einer evolutiven Abstammung des Menschen aus dem Tierreich für das Verständnis des Neuen Testaments und seiner Botschaft von Jesus Christus hat

1.1 Einleitung

In der gegenwärtigen Theologie wird die Evolutionslehre weitgehend akzeptiert. Sie betreffe die Inhalte des christlichen Glaubens nicht. Nach verbreiteter Auffassung könne die Theologie den Naturwissenschaften das „Wie“ der Schöpfung überlassen; dem christlichen Zeugnis sei nur das „Dass“ wichtig. Die biblischen Aussagen über „Schöpfung“ könne man auch vertreten, wenn man von einer allgemeinen Evolution ausgeht. Doch das trifft in Wirklichkeit keineswegs zu. Um dies nachvollziehen zu können, werden zunächst wichtigsten Inhalte der Evolutionslehre (das „Wie“) zusammengestellt.

1.2 Unverzichtbare Inhalte aller Evolutionstheorien

Zu den notwendigen Voraussetzungen für Evolution, ohne die eine Evolution (auch eine theistische, d. h. von Gott gelenkte oder initiierte Evolution) nicht stattfinden kann, gehören u. a.:

- Alle Organismen sind in einem einzigen Stammbaum verbunden, an dessen Wurzel einzellige Organismen stehen.

- Der Artenwandel vollzieht sich in Populationen [= in Fortpflanzung miteinander stehende Angehörige derselben Art], d. h. es genügt nicht die Änderung einzelner Tiere oder Pflanzen, sondern die Arten müssen sich als ganze ändern. Insbesondere gibt es kein erstes Menschenpaar (Abb. 138).

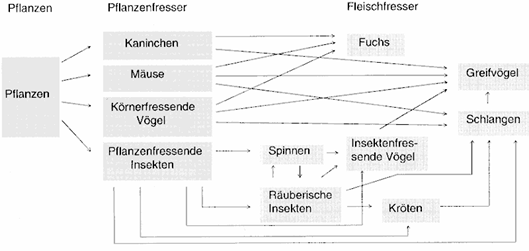

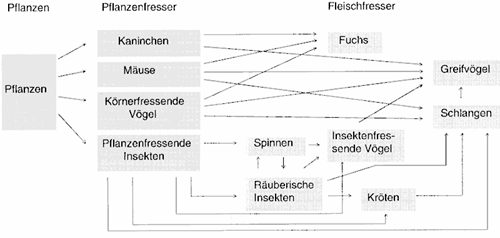

- Die bekannten Mechanismen der Evolution sind für den Veränderungsprozess (vielleicht nicht ausschließlich, aber doch notwendig) erforderlich (Abb. 139).

- Ohne den individuellen Tod und ohne den Artentod (Aussterben) gibt es keine Evolution.

- Nicht nur Körpermerkmale, sondern auch Verhaltensweisen sind aus den Gesetzmäßigkeiten der Evolution (mindestens teilweise) zu erklären (vgl. Abb. 140).

- Die Menschheitsgeschichte ist am äußersten zeitlichen Rand der Kosmosgeschichte angesiedelt.

Abb. 138: Solche Bilder von „Affenmenschen“ beinhalten zwar mehr Phantasie als Realität, dennoch gehören solche Vorstellungen zur Theorie einer Abstammung des Menschen aus dem Tierreich.

Abb. 139: Einer schlägt den anderen: das ist eine der wichtigsten Triebfedern evolutionärer Entwicklungen. Schöpfung durch Evolution heißt Schöpfung durch Kampf ums Dasein.

Abb. 140: Konkurrenz als Triebfeder. „In der Hand die Atombombe und im Herzen noch immer die archaischen Instinkte unserer prähistorischen Ahnen“ (K. Lorenz). Ein solches Verständnis ergibt sich konsequenterweise aus der Evolutionslehre, auch wenn sie theistisch interpretiert wird.

1.3 Heilsgeschichtliche Zusammenhänge

Die Vorstellung, der Mensch habe sich langsam aus dem Tierreich emporentwickelt, ist mit dem Zeugnis des historischen Sündenfalls unvereinbar. Worin sollte der Sündenfall bestanden haben? Alles, was der Mensch und seine angenommenen Vorfahren getan haben, war gut und notwendig für die Höherentwicklung. Sünde und Schuld im biblischen Sinne kann es im Evolutionsdenken nicht geben. Damit könnte der Mensch aber auch nicht für seine Sünde zur Rechenschaft gezogen werden. Die Erlösung durch das Blut Jesu wird dadurch unnötig, ja geradezu sinnlos. Das zentrale Thema der Bibel, Gottes Heilsgeschichte mit den Menschen, ginge an der Wirklichkeit vorbei.

Paulus nennt den ersten Adam, durch den die Sünde in die Welt kam, in einem Atemzug mit dem zweiten Adam, Christus, der die Erlösung von der Sünde bewirkt hat (Röm 5,12ff.) (Abb. 141). Wer war Adam im evolutionären Modell? Im Evolutionsmodell ist Adam als Person schwer vorstellbar. Durch ihn kann also die Sünde mit der Todesfolge nicht in die Welt gekommen sein. Wenn Paulus daher über Adam bildlich gesprochen hätte, warum sollte sich das in seinen Aussagen über Jesus Christus anders verhalten?

Abb. 141: Adam und Jesus Christus stehen einander gegenüber. Ihre Taten haben jeweils Bedeutung bzw. Folgen für alle Menschen.

Petrus verweist auf einen Zusammenhang zwischen Sintflutgericht und Endgericht (2 Petr 3,3-10). Auch Jesus bestätigt die Historizität der Sintflut (Mt 24,37–39).

Jesus selbst beruft sich mehrmals auf die ersten Seiten der Bibel und geht mit ihnen wie mit einem Tatsachenbericht um. So betont er auch die Erschaffung des ersten Menschenpaares und die Ehe als ursprüngliche Schöpfungsordnung Gottes (Mt 19,4f.).

Schließlich: Ist in einer evolutiven Sicht die Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu noch möglich? Eine in Millionen Jahren gezählte Urgeschichte der Menschheit lässt diese Hoffnung leicht in der Ungewissheit ferner Jahrmillionen verblassen, wenn mit einem solchen Ereignis überhaupt noch ernsthaft gerechnet wird. Manche evolutionistische Zukunftsentwürfe deuten Jesu Wiederkunft völlig in ein Zum-Ziel-Kommen der Evolution um (Teilhard de Chardin), das mit dem biblischen Zeugnis vom göttlichen Gericht und der göttlichen Neuschöpfung von Himmel und Erde nichts mehr zu tun hat.

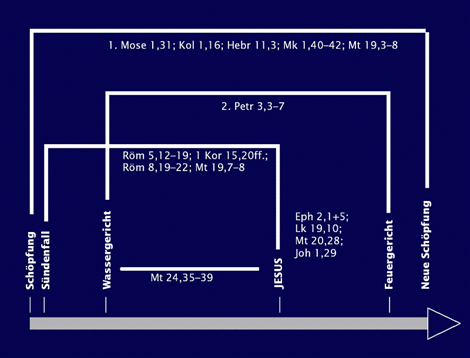

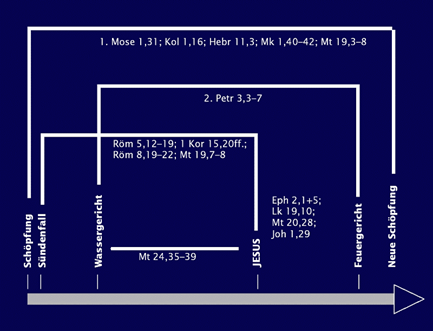

Abb. 143: Zwischen den Ereignissen der Urgeschichte und dem Neuen Testament bestehen vielfaltige Beziehungen. Insbesondere ist das Kommen und Wirken Jesu nur vor dem Hintergrund der biblischen Urgeschichte verstehbar.

Diese Beispiele machen deutlich, dass die biblische Urgeschichte mit zentralen Heilsaussagen der gesamten Heiligen Schrift unauflösbar verwoben ist (Abb. 143). Oder: Die biblische Urgeschichte steckt – als tatsächliches Geschehnis in der Menschheit – fest verwoben im Neuen Testament (Abb. 143).

1.4 Die Bedeutung des Todes

Ohne den Tod wäre Evolution nicht möglich. Stellvertretend zitieren wir dazu den Biologen Hans Mohr: „Gäbe es keinen Tod, so gäbe es kein Leben. Der Tod ist nicht ein Werk der Evolution. Der Tod des einzelnen ist vielmehr die Voraussetzung für die Entwicklung des Stammes… Wenn wir also die Evolution des Lebens als ein in der Bilanz positives Ereignis, als die ‘reale Schöpfung’, ansehen, akzeptieren wir damit auch unseren Tod als einen positiven und kreativen Faktor“ (Leiden und Sterben als Faktum in der Evolution. Herrenalber Texte 44, 1983, S. 9–25).

Der Tod als notwendige Voraussetzung zum Hervorbringen des Lebens! Nichts könnte weiter von der biblischen Sicht des Todes entfernt sein (Röm 6,23; 1 Kor 15,26). Der Tod ist der Feind des Lebens, der von Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung besiegt wurde, und nicht ein lebensspendender Faktor. Hier liegt ein zentraler Grundwiderspruch zwischen theistisch-evolutionistischen Vorstellungen und Inhalten der Bibel (Abb. 142).

Abb. 142: Gegensätzliche Beurteilung der „Kehrseiten“ der Schöpfung: Im Rahmen der Evolutionslehre ist das „Destruktive“ positiv zu werten als Voraussetzung der Höherentwicklung und damit der Entfaltung des Lebens; nach der biblischen Lehre dagegen ist es negativ – ein Zeichen des Verdorbenseins der Schöpfung.

Nach biblischem Zeugnis sind der geistliche sowie der leibliche Tod eine Folge der Sünde (Röm 5,12ff.) und mitnichten ein Schöpfungsmittel. Dass die ganze Schöpfung vom Tod als Sündenfolge betroffen ist, macht besonders Röm 8,19ff. deutlich, wo bezeugt wird, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen wurde (und zwar nicht freiwillig, das heißt nicht durch eigene Schuld, sondern aufgrund der Ungehorsams-Tat des ersten Menschenpaares) (vgl. |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|). Sie seufzt darunter und wartet wie die Christen auf Erlösung. Auch die theistisch geprägte Evolutionsvorstellung vom Tod ist also das genaue Gegenteil zur biblischen Lehre.

1.5 Schlussfolgerungen

Eine allgemeine Evolution hat auch in theistischer Interpretation Folgen für grundlegende Aussagen der Bibel, insbesondere des Neuen Testaments. Was wäre, wenn das Fundament der Schöpfung durch (theistische) Evolution ersetzt werden würde? Was wäre, wenn Gott durch Evolution geschaffen hätte?

- Es gäbe kein erstes Menschenpaar (dagegen: Mt 19,3-8; Röm 5,12ff.). Damit bräche die Gegenüberstellung Adam – Christus zusammen.

- Gott hätte den Menschen als Sünder erschaffen. Die Rechtfertigung des Sünders durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu würde keinen Sinn mehr machen.

- Gott hätte den Tod als schöpferisches Mittel eingesetzt. In biblischer Sicht ist der Tod jedoch ein Feind (1 Kor 15,26) und er ist durch Jesus entmachtet worden (2 Tim 1,10).

1.6 Literaturhinweise

Eine kompakte Zusammenfassung der Thematik bietet: Reinhard Junker: Jesus, Darwin und die Schöpfung. Warum die Ursprungsfrage für die Christen wichtig ist. Holzgerlingen, 2. Auflage 2004, https://www.wort-und-wissen.org/produkt/jesus-darwin-und-die-schoepfung/.

Ausführlich wird diese Thematik behandelt in: Reinhard Junker (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung Heilsgeschichte und Evolution. Studium Integrale. Neuhausen.

Mit der theologischen Problematik einer theistischen Evolution beschäftigt sich auch Werner Gitt in Teilen des Buches „Schuf Gott durch Evolution?“ Neuhausen.

Autor: Reinhard Junker, 03.02.2005

© 2005, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i2022.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

0.5.1.2 Die biblische Urgeschichte im Neuen Testament (Experten)

In diesem Artikel wird gezeigt, welche Folgen die Akzeptanz einer evolutiven Abstammung des Menschen aus dem Tierreich für das Verständnis des Neuen Testaments und seiner Botschaft von Jesus Christus hat.

2.1 Einleitung

Im Artikel |0.5.1.1.1 Biblische Gründe für eine theistische Evolution?| werden Argumente besprochen, die als Begründung für eine Harmonisierung des evolutionären Weltbildes und des biblischen Schöpfungszeugnisses angeführt werden. Solche Harmonisierungsversuche werden auch als „theistische Evolution“ (von Gott ermöglichte bzw. gesteuerte Evolution) bezeichnet. Es wird dort gezeigt, dass diese Argumente nicht stichhaltig sind. Im Folgenden werden biblische Zusammenhänge aufgezeigt, die deutlich gegen eine Zusammenschau von allgemeiner Evolution und Schöpfung im biblischen Sinne sprechen. Es soll gezeigt werden, dass und weshalb die Interpretation von Evolution als Schöpfungsvorgang biblisch gesehen nicht tragfähig ist. Der entscheidende Zusammenhang ist: Die biblische Urgeschichte steckt – als tatsächliches Geschehnis in der Menschheit – fest verwoben im Neuen Testament.

2.2 Unverzichtbare Inhalte aller Evolutionstheorien

Um beurteilen zu können, ob Evolution als Schöpfungsmethode Gottes (= „theistische Evolution“) interpretiert werden könnte, ist es erforderlich, eine geeignete „Bezugsgröße“ herzustellen. Angesichts unterschiedlicher Evolutionsvorstellungen soll der „kleinste gemeinsame Nenner“ aller Evolutionsvorstellungen zusammengestellt und zugrundegelegt werden. Es handelt sich dabei um Theoriebestandteile aller Evolutionsauffassungen – auch theistisch verstandener –, ohne welche eine Evolution, welcher Art auch immer, schlechterdings unmöglich wäre. Die nachfolgende (nicht vollständige) Aufzählung fasst in Kürze einige wichtige Aussagen zusammen.

- Im Laufe der Zeit erfolgt eine Komplexitätszunahme (Atome – Moleküle – Makromoleküle – Einzeller – Vielzeller usw.).

- Die Evolutionsgeschichte umfasst einige Milliarden Jahre; die Menschheit ist mindestens zwei Millionen Jahre alt.

- Alle Arten von Lebewesen, die heute lebenden und die ausgestorbenen, sind durch gemeinsame Abstammung von einem ersten einzelligen Urlebewesen miteinander verbunden.

- Für den Menschen bedeutet dies eine Abstammung aus dem Tierreich; der Mensch ist ein umgewandeltes Tier (vgl. Abb. 138). Wie immer das Szenario vom Tier zum Menschen gedacht wird, es liegt in der Natur evolutionärer Vorgänge, dass nicht nur die körperlichen Eigenschaften, sondern auch die Verhaltensmerkmale des Menschen – seien es günstige oder ungünstige – aus den Gesetzmäßigkeiten der Evolution abzuleiten sind (vgl. 140 Abb. 140). Zu den Erklärungszielen der Evolutionsforschung gehört auch eine vollständig naturgesetzliche Ableitung des menschlichen Verhaltens.

Abb. 138: Solche Bilder von „Affenmenschen“ beinhalten zwar mehr Phantasie als Realität, dennoch gehören solche Vorstellungen zur Theorie einer Abstammung des Menschen aus dem Tierreich.

Abb. 140: Konkurrenz als Triebfeder. „In der Hand die Atombombe und im Herzen noch immer die archaischen Instinkte unserer prähistorischen Ahnen“ (K. Lorenz). Ein solches Verständnis ergibt sich konsequenterweise aus der Evolutionslehre, auch wenn sie theistisch interpretiert wird.

- Evolution läuft in Populationen ab, nicht von Individuum zu Individuum. Populationen (= durch Kreuzung miteinander verbundene Individuen einer Art) sind die Grundeinheit der Evolution.

- Eine der notwendigen Voraussetzungen für eine evolutive Entstehung der Artenvielfalt einschließlich des Menschen ist eine Überproduktion von Nachkommen und in deren Folge eine Auslese (Selektion) der am besten Angepassten auf Kosten der schlechter Angepassten (|1.3.2.2.1 Natürliche Selektion|. Mutationen (Änderungen des Erbguts) sind die einzige bekannte Quelle für neue Varianten von Lebewesen (|1.3.2.1.1 Mutation|). Diese Quelle der Mutation bringt in großem Ausmaß (in über 99% der Fälle) verminderte Vitalität, Erbdefekte, Krankheiten und Missbildungen hervor, die durch Selektion wieder ausgemerzt werden müssen (vgl. Abb. 139).

Abb. 139: Einer schlägt den anderen: das ist eine der wichtigsten Triebfedern evolutionärer Entwicklungen. Schöpfung durch Evolution heißt Schöpfung durch Kampf ums Dasein.

- Evolution kann nur ablaufen, wenn es den individuellen Tod und den Artentod (Aussterben) in großem Maße gibt. Ohne Tod keine Evolution. Die Menschheit ist auf den Tod ungezählter Individuen und das Aussterben einer immensen Zahl von Arten gebaut.

Was folgt nun aus diesen Inhalten der Evolutionstheorie? Inwieweit betreffen sie biblische Inhalte? Nachfolgend werden einige Punkte zusammengestellt.

2.3 Adam und das „Tier-Mensch-Übergangsfeld“

Wenn der Mensch von Gott durch Evolution erschaffen wurde, betrifft dies das Menschenbild. Im evolutionären Rahmen stellt sich die Frage, an welcher Stelle des Stammbaums der Evolutionslehre Adam (sei es als Individuum oder als Repräsentant einer Evolutionsstufe) einzusetzen sei. Wo beginnt die Menschheit? Im Rahmen der Evolutionslehre wird ein Tier-Mensch-Übergangsfeld angenommen. Die Schwammigkeit dieses Begriffes ist der Kleinschrittigkeit des evolutionären Prozesses durchaus angemessen. Denn ein eindeutig definierbares bzw. auszumachendes erstes Menschenpaar bzw. eine von Tieren klar abgrenzbare erste Menschenpopulation kann es im Evolutionsgeschehen nicht geben, da sich der Formenwandel in Populationen vollzieht (s.o.). Es ist also letztlich nicht möglich, das Menschsein vom Tiersein abzugrenzen, wenn man von Evolution ausgeht.

Konrad Lorenz bezeichnet den heutigen Menschen als Bindeglied zwischen Affe und Mensch. Diesem Gedanken hat sich auch Carsten Bresch verschrieben: Das dunkle Tal auf dem Weg vom Tier zum Menschen haben wir noch nicht ganz durchschritten: das wahre, eigentliche Menschsein wird erst in der Zukunft verwirklicht. Ähnlich meint Hoimar von Ditfurth, der Mensch habe das Tier-Mensch-Übergangsfeld noch nicht völlig durchschritten und sich als wahrer Mensch noch nicht vollständig verwirklicht. Konsequenterweise werden Fehlbarkeit und Sünde des Menschen als Folgen des evolutionären Prozesses angesehen (s. u.).

Evolutionär gesehen gibt es also den Menschen an sich nicht, sondern nur verschiedene Stadien eines Prozesses, die sich nicht qualitativ unterscheiden.

Nach dem biblischen Schöpfungsbericht ist der Mensch dagegen zum Bilde Gottes geschaffen und wurde als Verwalter über die Schöpfung eingesetzt (1 Mose 1,28). Der Mensch ist sozusagen Gottes Stellvertreter. Diese Aufgabe ist zweifellos höchst anspruchsvoll und von einem primitiven „Urmenschen“, der sich – evolutionär interpretiert – in einer allmählichen Entwicklung aus dem Tierreich entwickelt hätte, nicht im entferntesten zu bewältigen. Vor einem evolutionären Hintergrund macht die im biblischen Schöpfungsbericht genannte Beauftragung des Menschen keinen Sinn.

Jesus Christus selber bestätigt indirekt die Erschaffung des Menschen, wie sie in den ersten beiden Kapiteln der Bibel (1. Mose 1 und 2) geschildert wird. In einer seiner Auseinandersetzungen mit den religiösen Führern seiner Zeit geht es um die Frage der Ehe und Ehescheidung. Bemerkenswerterweise begründet Jesus seine Antwort damit, dass er auf den Ursprung verweist, wie Gott den Menschen am Anfang gemacht hat. Im Matthäusevangelium ist dieses Gespräch überliefert:

„Da traten Pharisäer an ihn heran, die ihn auf die Probe stellen wollten, und legten ihm die Frage vor: Darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund entlassen (oder: sich von seiner Frau scheiden)? Er gab ihnen zur Antwort: Habt ihr nicht gelesen (1. Mos. 1,27), dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen und gesagt hat (1. Mos. 2,24): ‚Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hangen, und die beiden werden e i n Fleisch sein‘? Also sind sie nicht mehr zwei, sondern e i n Fleisch. Was somit Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.

Sie entgegneten ihm: Warum hat denn Mose geboten (5. Mos. 24,1), der Frau einen Scheidebrief auszustellen und sie dann zu entlassen? Er antwortete ihnen: Mose hat euch (nur) mit Rücksicht auf eure Herzenshärte gestattet, eure Frauen zu entlassen (oder: euch von euren Frauen zu scheiden); aber von Anfang an ist es nicht so gewesen“ (Mt. 19,3-8).

Im Gespräch Jesu mit den Pharisäern können wir zwei Beobachtungen machen, die unser Thema betreffen:

- Als Orientierung für die ihm gestellte Frage zur Ehescheidung gilt für Jesus das, was in den ersten Kapiteln der Heiligen Schrift über die Erschaffung des Menschen und die Erschaffung von Mann und Frau gesagt wird. Das ist für ihn maßgeblich. Was in 1. Mose 1 und 2 gesagt wird, versteht Jesus selber als tatsächliches Geschehnis am Anfang der Menschheit, das in keiner Weise relativiert oder neu gedeutet wird. Die Ehe ist eine Einrichtung des Schöpfers und soll vom Menschen nicht geschieden werden.

- Die Pharisäer wenden dann aber ein, dass im mosaischen Gesetz doch die Möglichkeit einer Scheidung angesprochen sei. Jesu Antwort darauf ist besonders interessant. Er stellt nämlich zum einen fest, dass Scheidung eine Erlaubnis wegen der Hartherzigkeit des Menschen ist, und zum anderen, dass dies ursprünglich anders war: „Von Anfang an ist es nicht so gewesen.“ Anfangs gab es keine Scheidebriefregelegung. Warum nicht? Es gibt nur einen plausiblen Grund: Es gab keine Notwendigkeit dazu, weil das menschliche Herz am Anfang noch nicht „hart“ war. Damit wird deutlich, dass Jesus einen Unterschied zwischen dem Anfang und dem späteren Zustand des Menschen sieht. Der Mensch war nicht von Anfang an hartherzig, wurde es aber später.

Für die Frage nach der Vereinbarkeit von Schöpfung und Evolution ist dieses Gespräch Jesu mit den Pharisäern sehr aufschlussreich. Denn durch das Zitieren aus 1. Mose 1 und 2 bestätigt Jesus, dass es ein erstes Menschenpaar gab. Dies ist in einem evolutionären Kontext jedoch nicht möglich. Außerdem macht Jesus deutlich, dass es einen Bruch in der Menschheitsgeschichte gab, durch den der Mensch hartherzig wurde. Auch dies ist in einem evolutionären Szenario nicht denkbar, denn wenn der Mensch ein „umgewandelter Affe“ ist, hat er dessen Verhalten evolutiv erworben, einschließlich solcher Verhaltensweisen, die beim Menschen als „hartherzig“ zu charakterisieren sind.

In der Sache gibt es hier also nur ein Entweder – Oder: Entweder die biblische Schilderung und die Auffassung Jesu geben den wirklichen Anfang des Menschengeschlechts wieder oder das evolutionäre Szenario eines Tier-Mensch-Übergangsfeldes.

Der Bruch, den Jesus in seiner Antwort andeutet, wird ausdrücklich und ausführlich im 5. Kapitel des Römerbriefs thematisiert. Deutliche Anklänge daran sind auch in Römer 8 zu hören. Damit kommen wir zum nächsten Punkt.

2.4 Wenn der Mensch einem evolutionären Tier-Mensch-Übergangsfeld entstammt, gab es keinen Sündenfall

Wenn es – evolutionär gesehen – keinen ersten Menschen und kein erstes Menschenpaar gab, kann sich auch kein Sündenfall ereignet haben, wie er in 1. Mose 3 geschildert wird und im Neuen Testament häufig zugrundegelegt wird. Ein Umbruch von der von Sünde unverdorbenen Welt in die Welt der Sünde kann evolutionstheoretisch nicht gedacht werden. Dieses Geschehen wird an vielen Stellen der Bibel aber vorausgesetzt, besonders deutlich im fünften Kapitel des Römerbriefs. Daraus zitieren wir hier einige Verse:

„Darum, gleichwie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben -. . .

Also: Wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur lebenwirkenden Rechtfertigung. Wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen die Vielen als Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam des Einen die Vielen als Gerechte hingestellt werden.“ (Röm 5,12.18.19)

In diesem Text wird der eine Adam, durch den die Sünde in die Welt kam, dem einen, Jesus Christus, gegenübergestellt, durch den Rechtfertigung und Leben gewährt wird (s. Abb. 141). Die Person und das Wirken Jesu werden der Person und der Tat Adams gegenübergestellt. Beide sind insofern vergleichbar, als ihre Taten Folgen für die gesamte Menschheit hatten: Durch Adam kamen die Sünde und als Folge der Tod in die Welt, durch Jesus Christus die Rechtfertigung und das Leben (V. 18: „lebenwirkende Rechtfertigung“). „Rechtfertigung“ bedeutet, dass der Mensch, obwohl er als Sünder verloren ist, durch Jesu Stellvertretung dennoch vor Gott als gerecht dastehen kann und daher gerettet ist – wenn er dieses Angebot persönlich für sein Leben annimmt (wie am Ende von V. 17 anklingt). Sünde und Rechtfertigung stehen also einander gegenüber und ebenso ihre jeweiligen Folgen: der Tod (als Folge der Sünde) und das Leben (als Folge der Rechtfertigung) (V. 18f.).

Abb. 141: Adam und Jesus Christus stehen einander gegenüber. Ihre Taten haben jeweils Bedeutung bzw. Folgen für alle Menschen.

Die Gegenüberstellung Adam – Jesus Christus macht deutlich, dass Adam eine historische Persönlichkeit ist, wie es auch bei Jesus der Fall ist. Die Gegenüberstellung dieser beiden Personen lässt keinen anderen Schluss zu. Adam war das Einfallstor für die Sünde und den Tod. Damit ist klar: Zentrale Themen des Neuen Testaments wie die Rechtfertigung und Sündenvergebung und damit verbunden der Zugang zum ewigen Leben sind eng verknüpft mit dem Einbruch der Sünde in die Welt; er bildet den Hintergrund der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Existiert dieser Hintergrund (im Rahmen der Evolutionslehre) aber nicht, macht auch die Erlösung durch Jesu Sterben und Auferstehung keinen Sinn. Wenn die Sünde des Menschen nämlich Folge des von Gott gesteuerten evolutionären Prozesses wäre (eine Konsequenz einer theistisch gedeuteten Evolution, s. u.), könnte der Mensch auch nicht zur Rechenschaft dafür gezogen werden. Damit wäre aber unverständlich, weshalb Jesus Christus stellvertretend für die Menschen am Kreuz sterben musste, was das Neue Testament betont bezeugt.

In Röm 5,12ff. wird auch ausdrücklich gesagt, dass die Sünde durch einen einzigen Menschen in die Welt einbrach. Diesen einzigen gibt es im Rahmen einer vom Tier zum Menschen verlaufenden Evolution nicht. Der in Röm 5,12-19 dargelegte Zusammenhang zwischen Adam und Jesus passt also nicht zu einem evolutiven Ursprung des Menschen, auch und gerade dann nicht, wenn er von Gott gelenkt worden wäre.

In Röm 5,12ff. ist der leibliche Tod gemeint, da der Tod als Folge der Sünde verstanden wird. Der geistliche Tod (die Trennung des Menschen von Gott) kann hier nicht gemeint sein, da „Sünde“ mit „geistlichem Tod“ gleichzusetzen ist. Röm 5,12 sagt daher, dass der geistliche Tod (= Sünde) den (leiblichen) Tod zur Folge hat. Im Zusammenhang des Textes vor und nach Röm 5,12 kann der Tod ebenfalls nur leiblich verstanden werden (es ist vom Sterben Jesu die Rede und vom Sterben der Väter nach Adam).

Das Seufzen der Schöpfung. Aufschlussreiche Auskunft über die Situation der gegenwärtigen Schöpfung gibt eine Passage aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs. In den Versen 19-22 wird von einer Knechtschaft der Vergänglichkeit und einem Seufzen der Schöpfung gesprochen, sowie von einem sehnsüchtigen, gespannten Warten („Harren“) auf Befreiung von dieser Situation. Der jetzige Zustand der gesamten Schöpfung entspricht nicht dem ursprünglichen: die Schöpfung (auch die außermenschliche) wurde der Nichtigkeit bzw. der Vergänglichkeit unterworfen; sie war also früher anders. Damit wird unausgesprochen ein früherer Zustand der Schöpfung vorausgesetzt, der das Kennzeichen der Vergänglichkeit und des Seufzens noch nicht besaß. (Nähere Erläuterungen hierzu finden sich im Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|.)

Dieses Verhängnis des Unterworfenseins unter die Knechtschaft der Vergänglichkeit war nicht von von Anfang an verwirklicht (und wird auch nicht immer bleiben); es gehört nicht zur ursprünglichen Schöpfung (Gott hat keine seufzende, geknechtete Schöpfung geschaffen). Die Unterwerfung ist um des Menschen willen geschehen (V. 20). Das verweist auf die Tat Adams als Auslöser für den Zustand des Unterworfenseins und des Seufzens. Der Unterwerfer selber kann jedoch nur Gott sein, denn nur er kann auf Hoffnung hin unterwerfen. Auch die Verwendung des sog. „göttlichen Passivs“ („wurde unterworfen“) weist in diese Richtung. (Der „göttliche Passiv“ wird im biblischen Sprachgebrauch häufig verwendet, um das Handeln Gottes zu umschreiben.)

Aus Röm 8,18ff. folgt, dass die Schöpfung ursprünglich wesensmäßig anders beschaffen war als heute. Sie wurde der Vergänglichkeit unterworfen und besaß somit ursprünglich dieses Merkmal nicht.

Auch diese Schilderung der durch eine Unterwerfung geknechteten und der Vergänglichkeit anheimgestellten Schöpfung passt nicht zu einem evolutionären Weltbild. Denn dort ist die Schöpfung schon immer der Vergänglichkeit unterworfen; etwas anders gibt es nicht und wird es nicht geben. Und diese Situation ist im Rahmen der Evolutionslehre unabhängig vom Fall des Menschen – wieder entgegen Römer 8,19ff.

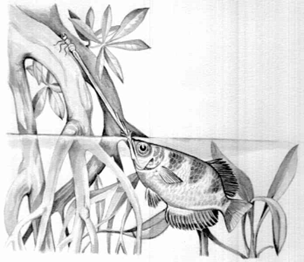

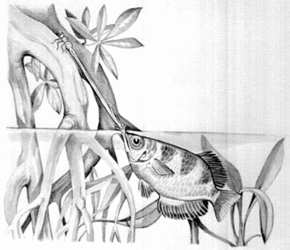

Dass es ursprünglich eine anders geartete Schöpfung gab, wird auch durch die Nahrungszuweisung im Schöpfungsbericht (1. Mose 1,29-30) unterstrichen: Den Tieren und dem Menschen wurde ursprünglich ausschließlich pflanzliche Nahrung zugewiesen. „Und es geschah so“ (1. Mose 1,30) – im evolutionären Werdegang ist dies dagegen zu keinem Zeitpunkt so verwirklicht gewesen.

Das biblische Verständnis des Geknechtetseins der Schöpfung, ihres „Gleichgewichts des Schreckens“ des Fressens und Gefressenwerdens ist also grundverschieden und unvereinbar mit einem evolutiven Naturverständnis. Dort ist dieses Gleichgewicht Motor der Entwicklung, hier dagegen ein Ausdruck dessen, dass die Schöpfung ihren ursprünglichen Frieden verloren hat (s. Abb. 142).

Abb. 142: Gegensätzliche Beurteilung der „Kehrseiten“ der Schöpfung: Im Rahmen der Evolutionslehre ist das „Destruktive“ positiv zu werten als Voraussetzung der Höherentwicklung und damit der Entfaltung des Lebens; nach der biblischen Lehre dagegen ist es negativ – ein Zeichen des Verdorbenseins der Schöpfung.

„Schöpfung durch Evolution“ bedeutet das Unterfangen, beides harmonisieren zu wollen. Wie soll das möglich sein? Schöpfung durch Evolution hieße Schöpfung durch Überproduktion, Auslese der Bestangepassten, Konkurrenz und Tod – das passt nicht zu dem, was die Bibel über Gottes Schöpfungshandeln sagt (vgl. |0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsvorgang|).

2.5 Bewertung der Sünde

Wie kann „Sünde“ im Rahmen der Evolutionslehre verstanden werden? Wie bereits angesprochen, kann eine Verhaltensevolution nicht von der Evolution von Körperstrukturen abgekoppelt werden. Das bedeutet: Wenn Gott die körperliche Evolution ermöglicht oder gelenkt hat, so muss dies konsequenterweise auch für das Verhalten gelten. Sündiges Verhalten bzw. Sünde schlechthin ist damit Folge der Evolution, deren notwendige Begleiterscheinung. Denn im Rahmen der Evolutionslehre gilt: In Existenz ist alles, was sich evolutiv bewährt hat, was zum Überleben dienlich war. So muss beispielsweise die Aggressivität des Menschen durch seine evolutionäre Vergangenheit verstanden werden. Aber nicht nur ungünstige Verhaltensweisen, sondern auch positive Seiten menschlichen Zusammenlebens, kurz seine Natur insgesamt, stellen sich als Ergebnis evolutionärer Prozesse dar. Alles, was den Menschen ausmacht, hat sich evolutionstheoretisch gesehen unter den Lebensbedingungen unserer Vorfahren als zweckmäßig herausgestellt, sonst hätten sich entsprechende Merkmale des Verhaltens nicht durchsetzen können. Diese Situation hat K. Lorenz prägnant auf den Punkt gebracht, als er die Menschheitssituation wie folgt diagnostizierte: „In der Hand die Atombombe und im Herzen noch immer die archaischen Instinkte unserer prähistorischen Ahnen“ (s.o. Abb. 140). Das Übel in der Welt gab es – evolutionär gesehen – also schon vor dem Menschen und unabhängig von seinem Tun. Indem der Mensch evolutiv entstand, wurde er notwendigerweise, ungewollt, gleichzeitig zum Sünder. Theistische Evolution heißt: Gott schuf den Menschen als Sünder. Gibt es eine Möglichkeit, im Deutungsrahmen der Evolutionslehre diese Schlussfolgerung zu vermeiden? Überlegungen dazu werden im Artikel |0.5.1.4 Evolution des Leibes, aber Erschaffung der Seele?| diskutiert. Evolution konsequent zu Ende gedacht, lässt aber keinen Ausweg aus dieser Konsequenz erkennen: Sünde ist nicht durch das Tun des Menschen bedingt; der Wille des Menschen war nicht beteiligt. Der Mensch ist Sünder, genauso wie er Geschöpf ist oder genauso wie er (biologisch) Säugetier ist.

2.6 Bewertung des Todes

Vielleicht der schwerwiegendste theologische Einwand gegen die Evolutionsanschauung resultiert aus der Rolle und Bedeutung des Todes in der Schöpfung. Während in evolutionärer Perspektive der Tod letztlich als kreativer Faktor zu werten ist (ohne Tod keine Evolution und damit keine Schöpfung, wenn Evolution als Schöpfungsmethode Gottes verstanden wird), ist der Tod in biblischer Sicht die Verneinung des Lebens. Der Tod ist Folge der Sünde und gerade nicht ein Ausdruck des schöpferischen Handeln Gottes. Aus Röm 5,12-14 geht hervor, dass der körperliche Tod als Sündenfolge eingeschlossen und nicht nur der geistliche Tod gemeint ist. Die Heilige Schrift geht noch weiter und bezeichnet den Tod als „Feind Gottes“, der besiegt wird (1 Kor 15,26). Durch Jesu Tod und Auferstehung ist er bereits besiegt. Die Auferstehung Jesu ist der Sieg über den Tod. Es ist nicht ersichtlich, wie der Tod einerseits (in evolutionärer Perspektive) Mittel der Schöpfung und Ausdruck der guten Schöpfung Gottes sein kann, andererseits in biblischer Sicht zugleich eine besiegenswerte Macht ist.

Tod in der Fossilüberlieferung. Weiter oben wurde erläutert, dass in biblischer Sicht das Seufzen und die Vergänglichkeit in der Natur nicht zur ursprünglichen Schöpfung gehören, sondern die Schöpfung infolge einer „Unterwerfung“ in diesen Zustand versetzt wurde – in Mitleidenschaft mit dem Menschen. Dies hat gewaltige Konsequenzen für die Deutung der Fossilüberlieferung, denn Fossilien sind nicht nur Zeugnisse vergangenen Lebens, sondern auch Zeugnisse des Todes in der Schöpfung. Der Tod kam erst durch den Menschen in die Welt – nach Römer 8,19ff. ausdrücklich in die gesamte außermenschliche Schöpfung (vgl. Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| und |0.2.1.3 Die Bindung der Erdgeschichte an den Sündenfall des Menschen|). Daher ist die Fossilüberlieferung und die Entstehung der betreffenden fossilführenden Gesteine an die Menschheitsgeschichte gekoppelt. Es ist biblisch geurteilt folglich nicht möglich, die Fossilüberlieferung sozusagen in die Schöpfungswoche hinein zu verlegen. Denn als Gott „sprach“ (1. Mose 1) und aufgrund seines schöpferischen Wortes die Werke der Schöpfung ins Dasein kamen, war das Ergebnis nicht eine seufzende, dem Tod verfallene und geknechtete Welt, die sich in unzähligen, meist gewaltsam verschütteten Fossilien widerspiegelt. Die Fossilüberlieferung passt nicht zum Schöpfungsbericht der Bibel.

Da die Menschheitsgeschichte nach der Bibel nur Jahrtausende zählt (siehe |0.2.1.2 Der kurze Zeitrahmen der Urgeschichte: Nur einige Jahrtausende|, gilt dies aufgrund des eben erläuterten Zusammenhangs der Menschheitsgeschichte mit der Geschichte des Lebens auch für alle anderen Lebewesen. Die geologischen Schichten, die Fossilien bergen, müssen daher ebenfalls im Rahmen einer kurzen Erdgeschichte interpretiert werden. Auch wenn die biblische Urgeschichte das Menschheitsalter oder das Alter der Erde nicht ausdrücklich angeben, so folgt doch aufgrund des Zusammenhangs der Geschichte der ganzen Schöpfung mit dem Schicksal des Menschen eine ungefähre Größenordnung von einigen Jahrtausenden.

Daraus resultieren zweifellos große Herausforderungen für eine biblisch-urgeschichtliche Geologie. Denn die ältesten fossilführenden Schichten mit tierischen Fossilien werden von der Historischen Geologie auf ca. 550-600 Millionen Jahre datiert, und die Erde selbst soll ca. 4,6 Milliarden Jahre alt sein. Eine der biblischen Urgeschichte verpflichtete Wissenschaft muss also die zugrundeliegenden Befunde aus den Geowissenschaften völlig neu in einem um Größenordnungen geringeren Zeitrahmen deuten. Diese Aufgabe kann kaum unterschätzt werden, und viele wissenschaftliche Befunde scheinen deutlich gegen eine Deutung im Rahmen einer jungen Erde oder auch nur einer kurzen Geschichte des Lebens entgegenzustehen. Doch wenn der biblischen Überlieferung Priorität eingeräumt wird, gibt es zu dieser Aufgabe keine Alternative.

2.7 Zusammenfassung

Eine allgemeine Evolution hat auch in theistischer Interpretation Folgen für grundlegende Aussagen der Bibel, insbesondere des Neuen Testaments. Das Schöpfungshandeln Gottes ist der Ausgangspunkt für alles Weitere. Was wäre, wenn das Fundament der Schöpfung durch (theistische) Evolution ersetzt werden würde? Was wäre, wenn Gott durch Evolution geschaffen hätte?

- Es gäbe kein erstes Menschenpaar (Mt 19,3-8; Röm 5,12ff.). Damit bräche die Gegenüberstellung Adam – Christus zusammen (s. o. Abb. 141).

- Gott hätte den Menschen als Sünder erschaffen. Die Rechtfertigung des Sünders durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu würde keinen Sinn mehr machen.

- Gott hätte den Tod als schöpferisches Mittel eingesetzt. In biblischer Sicht ist der Tod jedoch ein Feind (1 Kor 15,26) und er ist durch Jesus entmachtet worden (2 Tim 1,10).

Die Schöpfungsfrage ist also nicht weniger wichtig als das, was Jesus für die Menschen getan hat. Beides hängt untrennbar miteinander zusammen (vgl. Abb. 143). Wenn einem Jesus und sein Erlösungswerk wichtig ist, muss das auch für die Frage der Entstehung und die Geschichte des Menschen gelten, da Jesu Wirken ohne diesen Hintergrund nicht verstanden werden kann und da Jesu Kommen keinen Sinn mehr machen würde, wenn der Mensch einen Tier-Mensch-Übergangsfeld entstammen würde.

Abb. 143: Zwischen den Ereignissen der Urgeschichte und dem Neuen Testament bestehen vielfaltige Beziehungen. Insbesondere ist das Kommen und Wirken Jesu nur vor dem Hintergrund der biblischen Urgeschichte verstehbar.

Literaturhinweise: Eine kompakte Zusammenfassung der Thematik bietet: Reinhard Junker: Jesus, Darwin und die Schöpfung. Warum die Ursprungsfrage für die Christen wichtig ist. Holzgerlingen, 2. Auflage 2004.

Ausführlich wird diese Thematik behandelt in: Reinhard Junker (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung Heilsgeschichte und Evolution. Studium Integrale. Neuhausen.

Mit der theologischen Problematik einer theistischen Evolution beschäftigt sich auch Werner Gitt in Teilen des Buches „Schuf Gott durch Evolution?“ Neuhausen.

2.8 Zitierte Literatur

- Bresch: Zwischenstufe Leben. Evolution ohne Ziel? München, 1977; vgl. auch Bresch (Anm. 1).

- Lorenz, zit. nach: Riedl, Rupert: Diskussionsbeiträge. In: R. Riedl & F. Kreuzer (Hg.) Evolution und Menschenbild. Hamburg, 1983, S. 121–136. (Zitat: S. 133)

- v. Ditfurth: Wir sind nicht nur von dieser Welt. Hamburg, 1981, S. 21.

Autor: Reinhard Junker, 14.06.2004

© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/e2022.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode? (Interessierte)

Wenn Gott durch Evolution geschaffen hätte, wären die Evolutionsmechanismen Ausdruck seines schöpferischen Wirkens. Gemessen an den biblischen Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes stellen die Evolutionsmechanismen das genaue Gegenteil dar.

1.0 Inhalt

In diesem Artikel wird die Methode einer Erschaffung mit Hilfe der Evolutionsmechanismen beleuchtet und gezeigt, dass biblische Kennzeichnungen des Schöpfungshandelns Gottes nicht zu den Evolutionsmechanismen passen.

1.1 Einleitung

Die Vorstellung von Evolution als Vorgang der Schöpfung ist untrennbar auch mit der Frage der Schöpfungsmethode verbunden. Ein evolutionäres Erschaffen schließt ein, dass die Evolutionsmechanismen die Art und Weise darstellen, wie Gott die Lebewesen erschafft. Es mag sein, dass diese Mechanismen keine alleinige Erklärung der Entstehung von Neuem in der Evolution bereitstellen, dennoch gehören sie in Konzepten einer theistischen Evolution zu den Schöpfungsmechanismen dazu.

1.2 Erschaffung durch Mutation und Selektion?

Die Mutations-Selektions-Methode (|1.3.2.1 Mutation|, |1.3.2.2 Natürliche Selektion|) der als Schöpfung gedeuteten Evolution wäre eine höchst ineffiziente und ungemein fragwürdige, ja paradoxe „Schöpfungsmethode“. Die Erschaffung des Menschen, aber auch der anderen Geschöpfe würde nämlich auf einem ungeheuren Ausschuss basieren – einem Ausschuss von weniger angepassten Individuen und von aussterbenden Arten. Denn zum Selektionsprinzip gehört die Überproduktion von Nachkommen und eine Auslese der am besten Angepassten auf Kosten der weniger gut Angepassten. Schöpfung durch Evolution heißt, dass Gott sich des Selektionsvorgangs (Auslese) bedient hätte, um die Arten, auch den Menschen, zu erschaffen. Auch wenn die Selektionstheorie in der Biologie nicht das „Recht des Stärkeren“ bedeutet, so folgt aus ihr doch, dass nur auf Kosten des Todes ungezählter Individuen und Arten (Aussterben) eine allmähliche Höherentwicklung erfolgte. Ohne diesen zahlenmäßig weit überwiegenden „Ausschuss“ wäre eine Evolution höherorganisierter Organismen nicht abgelaufen. Auch der Mensch wäre dann nicht entstanden.

Wird Gott als souveräner Schöpfer – und das heißt in der Sichtweise einer theistischen Evolution als Lenker des evolutionären Prozesses – bezeugt, dann ist er natürlich auch der Lenker der zu über 99% schädlichen Mutationen. Warum – so muss man dann fragen – arbeitet Gott nicht nur mit den evolutionsfördernden Mutationen?

1.3 Fragwürdiges Gottesbild

Ein durch Evolution schaffender Gott hätte sich also einer Methode bedient, die höchst ineffizient, in keiner Weise vorausschauend und ausgesprochen stümperhaft wäre. Welcher Gott stünde hinter einer solchen Schöpfungsmethode durch Evolution? Wäre die stammesgeschichtliche Evolution die Schöpfungsmethode Gottes, hieße das beispielsweise, dass der Schöpfer auf der frühen Erde eine „Ursuppe“ Hunderte von Millionen Jahren existieren ließ, um ein erstes Bakterium zu erschaffen, oder dass er Mord und Kannibalismus benutzte, um affenähnliche Wesen in Menschen zu verwandeln. Und so kann man viele weitere Beispiele anfügen.

Die bekannten Evolutionsmechanismen können also kaum als Ausdruck schöpferischen Handelns gewertet werden. Sie sind vielmehr nur in der Lage, vorhandene Strukturen zu erhalten (durchaus auch zu optimieren). Es handelt sich sozusagen um „Erhaltungsmechanismen“, nicht um „Schöpfungsfaktoren“. Und dass diese Faktoren teilweise destruktiv sind, hängt mit der Todesverfallenheit der Schöpfung infolge des göttlichen Gerichts über die Sünde zusammen (vgl. |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|).

1.4 Biblische Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes

Biblische Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes betonen dagegen Gottes Weisheit, Einsicht, Kraft und Größe in seinem schöpferischen Wirken (Spr 3,19; Jer 27,5; Röm 1,19f. u. a.). Das Selektionsprinzip – als Schöpfungsmethode interpretiert – könnte mit diesen Begriffen nicht umschrieben werden. Somit wird deutlich, dass Selektion keine Schöpfungsmethode im biblischen Sinne sein kann.

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es wird nicht bestritten, dass Selektionsprozesse existieren. In einer von der Sünde gezeichneten Welt ist Selektion jedoch nur ein regulierender, kein kreativer Faktor (vgl. |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|).

1.5 Die Taten Jesu

Das schaffende Handeln Gottes kann man sich nicht anschaulich vorstellen. An den Vollmachtstaten Jesu ist jedoch das Schöpfungshandeln Gottes durch das Wort beispielhaft erkennbar, etwa in der im 1. Kapitel des Markusevangeliums berichteten Heilung eines Aussätzigen. Die Wiederherstellung von Gliedern und die Neuschaffung einer gesunden Haut ist gleichermaßen ein Wunder wie die Erschaffung der Sterne. An diesem Handeln erkennt man, dass Schöpfung aus dem Wort keine evolutiven Zeitspannen erfordert und dass Gott in seinem Wirken nicht durch die biologischen, chemischen oder physikalischen Gesetzmäßigkeiten eingeschränkt ist (wenn er sich ihrer auch bedienen kann).

1.6 Wann war die Schöpfung „sehr gut“?

Die Bibel sagt, dass die Schöpfung vom Schöpfer selbst als sehr gut beurteilt wurde (Genesis 1,31). An welcher Stelle des Evolutions-Szenarios ließe sich dagegen sagen, die Schöpfung sei „sehr gut“? Dieses Urteil des Schöpfers könnte allenfalls als „zur Höherentwicklung fähig“ umgedeutet werden – was der Text aber sicher nicht nahelegt. Viele Evolutionsbiologen behaupten, Evolution führe teilweise zu gravierenden Mängeln der Lebewesen; der Wiener Zoologe Rupert Riedl spricht sogar von „katastrophaler Planung“, hätte jemand die Lebewesen geplant. Diese Einschätzung ist subjektiv und anfechtbar (siehe |1.3.5.3 Rudimentäre Organe|; theistische Evolutionsanschauungen müssen sich aber besonders mit ihr auseinandersetzen.

Bei diesen Überlegungen spielt es keine Rolle, ob Gott ein Evolutionsgeschehen nur einmal angestoßen hat, etwa bei einem Urknall, oder ob er weitergehend in das Evolutionsgeschehen eingegriffen hat. Wenn die Evolutionslehre wahr wäre, hätte Gott z. B. Tausende von Parasiten von vornherein gewollt, ebenso die auf Fressen und Gefressenwerden angelegten ökologischen Zusammenhänge. Nach dem biblischen Zeugnis dagegen hat Gott dem Menschen und den Tieren zunächst ausdrücklich nur pflanzliche Nahrung zugewiesen (Genesis 1,29f.). Der heute zu beobachtende Daseinskampf zwischen den Organismen („Fressen und Gefressenwerden“) ist Kennzeichen einer von Gott abgefallenen Schöpfung. Im Schöpfungsmodell wird von einer ursprünglich anderen Ökologie ausgegangen (Genesis 1,29f.). (Näheres dazu in den Artikeln |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen| und |0.5.2.3 Modell für einen Umbruch in der Schöpfung|.)

1.7 Zusammenfassung

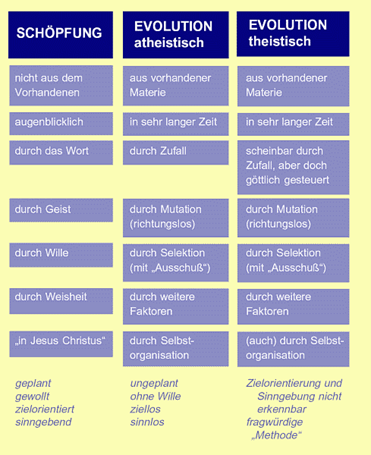

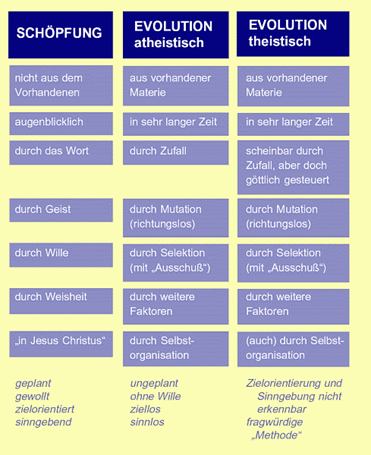

Die Evolutionsmechanismen wären Schöpfungsmechanismen; Zufallsmutationen und darauf folgende Auslese der Bestangepassten wären ein Mittel der Schöpfung – dies wäre eine höchst ineffiziente „Schöpfungsmethode“ und darüber hinaus bedeutete es eine Legitimation des Übels in der Welt. Abb. 144 fasst die Problematik in einer Gegenüberstellung zusammen.

Abb. 144: Graphische Darstellung der Problematik der Evolutionsmechanismen im Kontrast zu den biblischen Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes.

1.8 Literaturhinweise

Ausführlich wird diese Thematik behandelt in: Reinhard Junker (1994) Leben durch Sterben? Schöpfung Heilsgeschichte und Evolution. Studium Integrale. Neuhausen.

Eine kompakte Zusammenfassung der Thematik bietet: Reinhard Junker: Jesus, Darwin und die Schöpfung. Warum die Ursprungsfrage für die Christen wichtig ist. Holzgerlingen, 2. Auflage 2004.

Mit der theologischen Problematik einer theistischen Evolution beschäftigt sich auch Werner Gitt in Teilen des Buches „Schuf Gott durch Evolution?“ Neuhausen.

Autor: Reinhard Junker, 16.06.2004

© 2004, https://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/i2023.php

Zurück zur Artikel-Übersicht: https://www.wort-und-wissen.org/publikationen/genesisnet/

0.5.1.3 Evolutionsmechanismen als Schöpfungsmethode? (Experten)

2.0 Inhalt

In diesem Artikel wird die Methode einer Erschaffung mit Hilfe der Evolutionsmechanismen beleuchtet und gezeigt, dass biblische Kennzeichnungen des Schöpfungshandelns Gottes nicht zu den Evolutionsmechanismen passen.

2.1

Die Vorstellung von Evolution als Vorgang der Schöpfung ist untrennbar auch mit der Frage der Schöpfungsmethode verbunden. Ein evolutionäres Erschaffen schließt ein, dass die Evolutionsmechanismen die Art und Weise darstellen, wie Gott die Lebewesen erschafft. Es mag sein, dass diese Mechanismen keine alleinige Erklärung der Entstehung von Neuem in der Evolution bereitstellen, dennoch gehören sie in Konzepten einer theistischen Evolution zu den Schöpfungsmechanismen dazu.

2.2 Schöpfungsmethode Gottes

Nach der Auffassung aller Vertreter theistischer Evolutionsanschauungen steht Gott als treibende Kraft hinter dem Evolutionsgeschehen. Ein „Dieu évoluteur“ (Teilhard de Chardin) würde sich jedoch einer tötenden Schöpfungsmethode, nämlich der Methode der Zufallsmutation und Auslese der am besten Angepassten (Selektion) bedienen, wenn die Evolutionstheorie die Entstehung der Arten richtig beschreiben und wenn Gott dieses Geschehen lenken würde oder angestoßen hätte. Für diese Einschätzung spielt keine Rolle, wie man sich die Wirkung Gottes im Evolutionsgeschehen konkret vorstellen soll. Das Selektionsprinzip würde in jedem Fall gelten. Auch wenn mit diesem Prinzip nicht einfach das „Recht des Stärkeren“ gemeint ist, so besagt es doch, dass nur auf Kosten des Todes und des Leidens ungezählter Individuen und Arten (Aussterben) eine allmähliche Höherentwicklung möglich war. Ohne diesen „Ausschuss“ wäre eine Evolution höherorganisierter Organismen nicht abgelaufen. Die Schöpfungsmethode Gottes durch Evolution hätte gewaltige Krisen und Katastrophen sowie einen erheblichen Verlust an biologischer Substanz in Kauf genommen. Angesichts dieses destruktiven, lebensverneinenden Aspekts einer Schöpfungsmethode durch Evolution erscheint die Frage „War der Teufel auch dabei?“ von W. Heitler folgerichtig. Denn in der Schöpfung findet man heute neben dem Zweckmäßigen und Schönen auch das Destruktive und Grausame. Mit der Auffassung, Gott habe sich dieser Mechanismen bedient, um die Schöpfungswerke hervorzubringen, ist daher die Konsequenz gekoppelt, dass die Kehrseiten der Schöpfung zum Wesen der „guten Schöpfung“ Gottes gehören. Diese Problematik wird bei Verhältnisbestimmungen von Evolutionslehre und Theologie fast durchweg ausgespart. Zum biblischen Verständnis des Destruktiven in der Schöpfung siehe Artikel |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|.

2.3 Zielgerichtetheit

Die bekannten Evolutionsfaktoren geben keinen Hinweis darauf, dass der durch sie bewirkte Prozess des Artenwandels in irgendeinem Sinne gerichtet wäre. Im Gegenteil deutet alles im Gebiet der kausalen Evolutionsforschung auf die Ungerichtetheit der beobachtbaren Evolutionsprozesse hin. Auch bei behaupteten makroevolutionären Übergängen gehen die Evolutionstheoretiker von einer Ungerichtetheit aus. Dieser Zufallsprozess soll die Artenvielfalt hervorgebracht haben, den Menschen eingeschlossen.

Was heißt vor diesem Hintergrund und seinen evolutiven Deutungen, dass Evolution die Methode der Schöpfung ist? Man könnte darauf verweisen, dass der Zufall nur scheinbar Zufall ist. In der Tat ist „Zufall“ im Grunde genommen eine Umschreibung für Nichtwissen. Vielleicht sind zufällig erscheinende Ereignisse in Wirklichkeit doch gesteuert. Ein verborgenes Steuerelement könnte darin liegen, dass die Materie so beschaffen (bzw. geschaffen) ist, dass sie notwendigerweise durch ein ungerichtetes „Zufallsspiel“ doch zu Höherentwicklung gelangt. Nach dieser Vorstellung hätten in der Evolution jedoch auch ganz anders gestaltete Formen anstelle des Menschen entstehen können. Allerdings könnte man annehmen, Gott habe den Zufall kanalisiert. Was uns als Zufall erscheint, sei in Wirklichkeit Gottes Handeln. Das würde aber heißen, dass Gott auch die große Überzahl (> 99%) an schädlichen Zufallstreffern (Mutationen) gelenkt hat – und zwar zum Negativen hin. Die Lenkung der vorteilhaften mutativen Änderungen (woraus konstruktive Entwicklungswege resultieren sollen) wäre durch ein Übermaß an destruktiven Wandlungsschritten kaschiert, so dass sich daraus für den forschenden Wissenschaftler ein Anschein von Zufälligkeit und Ziellosigkeit ergibt.

Die Methode des Erschaffens mit Mutationen (|1.3.2.1.1 Mutation|) wäre höchst ineffizient und ungemein fragwürdig, ja paradox. Die Erschaffung des Menschen, aber auch der anderen Geschöpfe würde nämlich so verlaufen: Es wird eine große Anzahl Mutationen produziert, von denen aber über 99% wieder ausgelesen werden müssen, nämlich die mehr oder weniger nachteiligen Mutationen. Ohne diesen zahlenmäßig weit überwiegenden „Ausschuss“ wäre eine Evolution höherorganisierter Organismen nicht abgelaufen. Auch der Mensch wäre dann nicht entstanden.

Wird Gott als souveräner Schöpfer – und das heißt in der Sichtweise einer theistischen Evolution als Lenker des evolutionären Prozesses – bezeugt, dann ist er natürlich auch der Lenker der zu über 99% schädlichen Mutationen. Warum – so muss man dann fragen – arbeitet Gott nicht nur mit den evolutionsfördernden Mutationen?

2.4 Biblische Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes

Die Kennzeichen der Evolutionsmechanismen entsprechen als Schöpfungsmittel nicht den biblischen Kennzeichnungen des schöpferischen Handelns Gottes bzw. Jesu Christi (s. u.). Es ist zu bedenken, dass derselbe Gott, der die Welt erschaffen hat, sich in Jesus Christus offenbart hat. In Jesus ist „alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist“ (Kol 1,16; vgl. Joh 1). Daher ist es berechtigt, die Schöpfungsmethode durch Evolution dem im Wirken Jesu zum Ausdruck kommenden Wesen Gottes gegenüberzustellen. Die schöpferischen Taten Jesu waren durch Barmherzigkeit und Liebe gekennzeichnet. Diese Charakterisierungen treffen auf den (auch theistisch verstandenen) Evolutionsprozess gerade nicht zu.

„Die Identität Gottes des Schöpfers und Gottes des Erlösers … das ist die theologische Achse des Evangeliums“ schreibt Gilkey, der (dennoch) eine theistische Evolution vertritt. Man müsste also trotz des Zusammenhangs von Schöpfung und Erlösung annehmen, dass Gott in der Schöpfung einerseits und in der Erlösung andererseits auf gegensätzliche Weise gehandelt hätte. Besonders der Geist der Bergpredigt mit den dortigen Seligpreisungen widerspricht den Prinzipien der Evolution. Jesus Christus nahm sich insbesondere der Schwachen an, derer, die keine Aussichten hatten, als die Bestangepassten im Kampf ums Dasein zu überleben, um in der Sprache der Evolutionslehre zu sprechen. „Wer unter euch groß sein will, sei euer aller Diener“ (Mt 20,26).

Mit diesem Widerspruch müssen sich Verfechter aller Varianten einer theistischen Evolution auseinandersetzen. Wenn die Evolutionslehre eine zutreffende Rekonstruktion der Kosmosgeschichte wäre, hätte Gott die auf Fressen und Gefressenwerden angelegten ökologischen Zusammenhänge von vornherein gewollt und als Schöpfungsmethode eingesetzt, entgegen der offensichtlichen Tatsache, dass Jesus Christus der Struktur dieser Welt, die als Voraussetzung evolutionärer Entwicklungsmöglichkeit verwirklicht sein muss, widersprach.

Wenn Hübner vor dem Hintergrund der Evolutionslehre sagt, dass die Liebe, die in Jesus Christus ist, den Daseinskampf überwunden habe, impliziert er ein sich diametral wandelndes Gottesbild bzw. -handeln. Denn der von Christus überwundene Daseinskampf wäre von ihm selber inszeniert oder wenigstens geduldet worden. Diese Bewertung trifft auch auf Bosshards Feststellung zu, dass die evolutive Schöpfungsmethode einen hohen Tribut an Katastrophen und Verlusten zollen musste, wenn er andererseits später von einer „behutsamen Leitung“ der Evolution in die Zukunft hinein spricht. Kurz davor erwähnt er Katastrophen, die „vielleicht unentbehrlich“ gewesen seien, um der Evolution entscheidende Anstöße zu versetzen; sie mussten allerdings gut dosiert sein, um das Leben nicht völlig auszulöschen.

Biblische Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes betonen Gottes Weisheit, Einsicht, Kraft und Größe in seinem schöpferischen Wirken (Spr 3,19; Jer 27,5; Röm 1,19f. u. a.). Die Evolutionsmechanismen – als Schöpfungsmethode interpretiert – könnten mit diesen Begriffen nicht umschrieben werden. Somit wird deutlich, dass stammesgeschichtliche Evolution keine Schöpfungsmethode im biblischen Sinne sein kann.

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es wird nicht bestritten, dass die Evolutionsfaktoren existieren. In einer von der Sünde gezeichneten Welt sind sie jedoch nur regulierende, keine kreativen Faktoren (vgl. |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|).

2.5 Das Schöpfungshandeln des irdischen Jesus

Das Handeln des irdischen Jesus wirft Licht auf seine Schöpfung. Jesus schuf augenblicklich neue Gewebe und Organe bei Kranken wie z. B. beim Leprakranken (Aussätzigen), von dem im Markusevangelium berichtet wird (Mk 1,40-42: vgl. Joh 5,1ff.). Er verwandelte augenblicklich Wasser in Wein (und schuf damit eine Vielzahl organischer Moleküle), er vermehrte Brot, ohne an Zeit gebunden zu sein. Die Erschaffensmethode des Schöpfers hat Jesus Christus selbst gezeigt: Er schuf durch sein Wort, ohne Zeitverbrauch und in unerklärbarer Weise (die Evangelien enthalten sich jeglicher Andeutungen, wie Jesus es fertiggebracht hat, Brot zu vermehren, Kranke zu heilen und Tote aufzuerwecken). Hier sind keine Parallelen zu einer postulierten evolutionär verlaufenden Schöpfung Gottes zu finden – im Gegenteil: der Unterschied tritt deutlich hervor.

2.6 Theologische Bewertung des Daseinskampfes

Der Daseinskampf ist Realität. Aber er ist theologisch anders zu bewerten als es die Vertreter theistisch-evolutionistischer Vorstellungen tun:

Der Kampf ums Dasein ist nicht ein Mittel der Erschaffung der Lebewesen, sondern Gerichtszeichen nach dem Sündenfall des Menschen (vgl. |0.5.2.2 Biblische Aussagen zur Existenzweise der Lebewesen|). Der Unterschied dieser beiden Deutungen ist gewaltig: Im einen Fall wäre der Kampf ums Dasein ein Wesensbestandteil der Schöpfung vor dem Sündenfall und Ausdruck des Schöpfungshandelns Gottes. Im anderen Fall wäre er auf einen in der Schöpfung durch den Fall aufgrund des Gerichtshandelns Gottes vorhandenen Widerspruch gegen die Schöpfung zurückzuführen. Es ist also kein Argument für die Vereinbarkeit des Prinzips „Kampf ums Dasein“ und des Schöpfungshandelns Gottes, wenn darauf verwiesen wird, dass Gott doch auch „grausam“ handle, wenn er z. B. seinem Volk befahl, ganze Städte oder Völker vom Säugling bis zum Greis auszurotten. Dabei handelt es sich um Gerichte, nicht um schöpferisches Wirken. Es sind Maßnahmen zur Eindämmung des Bösen, zur Verhinderung eines noch größeren Unheils, und keine Mittel zur Hervorbringung der Schöpfung.

In diesem Sinne ist auch dem Einwand zu begegnen, Gott selber habe doch in der Geschichte seines alttestamentlichen Gottesvolkes geradezu grausam gehandelt, oder der Auffassung, dass die natürliche Auslese genauso eine Einrichtung Gottes sei wie der Staat, oder wie es der Wille des Vaters gewesen sei, dass sein Sohn leiden sollte. Doch auch dieses Handeln Gottes war Gerichtshandeln, nicht Mittel zur Hervorbringung der Schöpfung; es folgt aus dem Einbruch der Sünde in die Welt und ist ein Zeichen dafür, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Ebenso ist die Notwendigkeit staatlicher Gewalt erst in einer Welt der Sünde erforderlich. Das Gerichtshandeln Gottes trifft im Übrigen nicht bevorzugt die Schwachen und Unangepassten, sondern ist als Konsequenz von Ungehorsam zu verstehen.

2.7 Wann war die Schöpfung „sehr gut“?

Die Bibel sagt, dass die Schöpfung vom Schöpfer selbst als sehr gut beurteilt wurde (Genesis 1,31). An welcher Stelle des Evolutions-Szenarios ließe sich dagegen sagen, die Schöpfung sei „sehr gut“? Dieses Urteil des Schöpfers könnte allenfalls als „zur Höherentwicklung fähig“ umgedeutet werden – was der Text aber sicher nicht nahelegt. Viele Evolutionsbiologen behaupten, Evolution führe teilweise zu gravierenden Mängeln der Lebewesen; der Wiener Zoologe Rupert Riedl spricht sogar von „katastrophaler Planung“, hätte jemand die Lebewesen geplant. Diese Einschätzung ist subjektiv und anfechtbar (siehe |1.3.5.3.1 Rudimentäre Organe|; theistische Evolutionsanschauungen müssen sich aber besonders mit ihr auseinandersetzen.

2.8 Zusammenfassung

Die Evolutionsmechanismen wären Schöpfungsmechanismen; Zufallsmutationen und darauf folgende Auslese der Bestangepassten wären ein Mittel der Schöpfung – dies wäre eine höchst uneffiziente „Schöpfungsmethode“ und darüber hinaus bedeutete es eine Legitimation des Übels in der Welt. Abb. 144 fasst die Problematik in einer Gegenüberstellung zusammen.

Abb. 144: Graphische Darstellung der Problematik der Evolutionsmechanismen im Kontrast zu den biblischen Charakterisierungen des Schöpfungshandelns Gottes.

2.9 Literaturhinweise